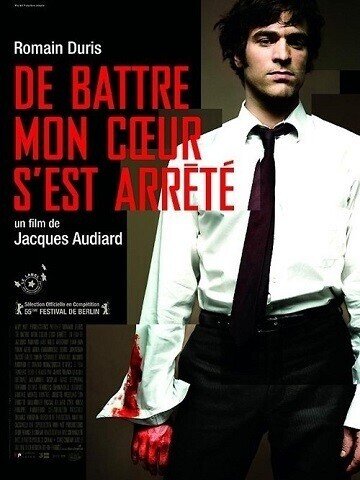

◆レビュー.《映画『真夜中のピアニスト』》

※本稿は某SNSに2019年7月6日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

ジャック・オディアール監督のフランス映画『真夜中のピアニスト』見ましたよ♪

<あらすじ>

トム・セールはパリで不動産の裏ブローカーを務める28歳の青年。

自分らの扱っている住居に住み着く住人に嫌がらせや暴力を振るってでも立ち退かせて物件を転がす地上げ仕事。

趣味は音楽。いまエレクトロにハマっている。

音楽の趣味はピアニストだった母の影響があり、子供の頃も本格的にピアノを習っていたが、母はすでに亡くなり、今は父と同じ仕事について今日も荒々しい仕事をしながらパリの不動産を回っている。

恋と言えば、いつも浮気の手伝いをやらされている職場の同僚の、美人なカミさんに岡惚れしている。そんな日々。

そんなある日、トムは少年時代にお世話になっていたピアノの恩師に偶然再開する。恩師は「いまもピアノややっているのかい?今度聞いてやろう。オーディションに来なさい」と言って自分の名刺を渡してくれた。

トムは、母が亡くなってからピアノを止めてしまっていた。もう10年もピアノなんてやっていなかった。

トムはピアノを忘れていなかった。彼はいまの仕事を離れて、ピアニストになりたいという希望を抱き始める。それには、練習し直して再度恩師に認められる必要がある。

彼は急いでレッスン・プロを探すが、見つかったのはフランスに来たてで中国語しか話せない中国人女性だった。

トムは、この言葉の通じない中国人とレッスンを始めるのだった。……というお話。

<感想>

2005年制作でフランスの映画賞であるセザール賞で最優秀作品賞、監督賞を含む8部門を受賞する。ベルリン国際映画祭でも音楽が評価されて銀熊賞を受賞。英国アカデミー賞でも外国語作品賞を受賞、とヨーロッパの評論家からは何かと評価が高い作品だそうだ。

つい先日見た『月曜日に乾杯!』は2002年のフランス映画だったが、『月曜日』のほうはフランスの田舎町の雰囲気を濃密に描写しており、それに対して本作は、大都会パリの若者たちの生活を濃密に描写する。

凡そ同じ時期の同じ国の風景とは思えないほど、両者のコントラストはハッキリ分かれていると思う。

『月曜日』のカメラワークは客観的でロングが多く、ゆったりとしているのに対し、本作のカメラワークは主観的でキャラクターに近い、バストアップのショットを多用している。またカットも短く短く切り繋いでテンポが速く、なるほど時間に追われている都会の喧騒を思わせるような演出だと思わせられる。

日本の視聴者は、本作のようにテンポの速い作劇のほうが飽きずに見られるだろう。

またジャパニメーションも、動画の枚数制限の関係上、バストアップを多用せざるを得ない演出が多いので、本作のように「カメラが近い」主観的なカットの多用というのは、親近感がわきやすいのではないかとも思う。

ハリウッド映画のようにイヤミなくらい「テーマを分かり易く前面に出す」感じに慣れていると、本作の狙いがどこにあるか分からない人もいるかもしれない。

というのも本作は、パリで働く現代の孤独な一青年の夢や情熱や挫折や葛藤をリアルに描いて文学的なテーマだけに、多面的な見方を許容する開かれた作品だからだ。

だが、そういう所に「人生」を感じなければ、まずもって映画は楽しめないのではなかろうか。

よく見るエンタテイメント作品のように、本作の主人公は分かり易く誰かに心情吐露したりはしない。その心理は主人公を演じるロマン・デュリスの迫真の演技によって観客に見せられる。

心理劇ではしばしば登場人物のモノローグ(独白)が使われるが、これは演出によっては面白い印象を与える事もできるだろうが、けっきょくは「内面をセリフによって説明してしまう」ということとなる。

映画は、言葉で説明してしまうのは下策だ。せっかく「動きのある動画作品」なのだから、「絵」によって、「シーン」によって説明して、観客には「行間」で分からせてほしいものだ。

分かり易さが上がれば、観客が考えなければならない事は少なくてエンタテインメント的には良いだろうが、芸術的な視点で見れば「馬鹿馬鹿しいほど答えが見え透いているパズル」を見せられているという作品では鼻白んでしまう。

そういう考えれば、この映画は「親切に観客の手を取って行き先を教えてくれる」タイプのエンタテイメント作品ではなく、与えられた映像からさまざまな事を観客が主体的に考えて楽しまなければならない「大人の作品」だと言えるだろう。

そう、「言葉で説明する」というのは、必ずしも重要な事ではないのだ。

言葉は通じなくとも、心情は十分に通じる。トムのピアノ・レッスンを引き受けた中国人女性との間の不思議な心の交流のように。

しかし、逆に言葉が通じる近親者でも、心情が上手く通じない場合もしばしばある。トムと、その父との関係のように。トムと、仕事の同僚との関係も同じだ。父も同僚も、彼のピアノへの情熱を、遂に理解してはくれなかったのだ。

トムはピアノのオーディションが気になって、次第に仕事に集中できなくなってくる。

同僚からは仕事の邪魔になるんだったらピアノなんか止めろと罵倒され、父からピアノなんぞやっても食っていけないなどと言下に否定されても、彼はピアノを続けるのだろうか? 結果、トムはその人生に満足するのだろうか?

本作のラスト、血まみれになりながらも清々しい笑顔でピアノの旋律に聞き入るトムの表情が、この映画の全てを物語っているのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?