◆読書日記.《山形和美『人と思想172 チェスタトン』》

※本稿は2022年8月23日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

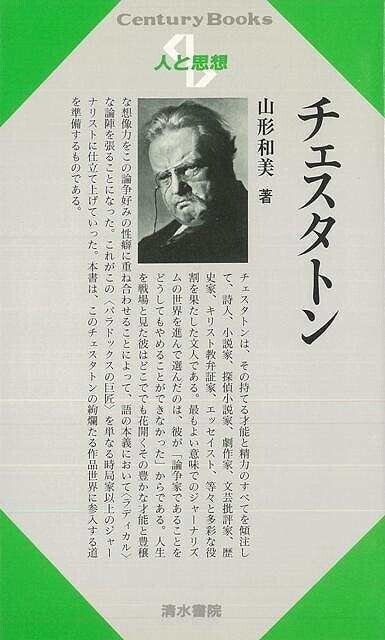

山形和美『人と思想172 チェスタトン』読了。

詩人であり、ジャーナリストであり、宗教論争家であり、劇作家であり、文芸批評家、歴史家、伝奇作家、エッセイスト、そして、ぼくのようなミステリ・ファンからすればかの有名な「ブラウン神父シリーズ」で有名な推理作家でもあるギルバート・キース・チェスタトンの生涯とその思想を追う、清水書院「人と思想」シリーズの一冊。

執筆者は英文学研究者の山形和美である。

本書は勿論、ミステリ・ファンのぼくからしてみれば、あの「逆説と警句」で未だにミステリ史の中に特異な位置を占めるチェスタトンの創作の秘密を知りたい――もっと言えば、あの余人に真似できぬ「逆説論理」をああも易々と繰り出してこれた理由は何だったのか、その「謎」を解くせめてもの手がかりになればと読み始めたのである。

さて、読んでみた感想はどうだったかと言えば……チェスタトン風に逆説的な修辞で答える事にしよう。

「本書の著者・山形和美の主張は終始一貫している。それは一貫して『自分は極力主張をしない』というスタンスである」――つまり、著者はチェスタトンに関する自分の意見を述べないように、慎重に慎重に避けて記述しているような感じを受けるのである。

そのために本書は清水書院「人と思想」シリーズの中でも異質の読後感を持っている。

「データの羅列」を見せられているかのような、まるで「調査報告書」を読んでいるような味気なさなのである。

いや、学術的な書籍としてはそれくらい個人的な意見を排して「事実」のみを示し、未だにチェスタトンの評価をしかねているかのような英国の研究状況を見せるのみで、自らの分析的意見を控えた……というのも分からなくもない。

しかし、著者による本書の「総括」的な意見さえもなく、最後の章「Ⅲチェスタトンの受容」も、チェスタトンの死後から現在に至るまでの海外のチェスタトン評を年代順に「羅列」して終わっているのである。この無味乾燥さよ。

かくして読者に残るのは、怒涛のように押し寄せては消えて行ったチェスタトンの情報の流れの中で掬い取った、「論争好き」「ウィットとパラドクスとエピグラム」「天使のような道化師」「楽天的ジャーナリズム」「キリスト教保守思想」「幸せな文学的生涯を送ってきた作家」「酒を呑みながら原稿を書く」「大食らいの巨漢」「超多作家」「反ユダヤ主義という汚点を持つ」「正統思想」等々といったような断片的な印象だけなのである。

――それら印象からなるチェスタトンという人物についてのトータルの「意味」については、実際の著作を読まねば分からないよ、とでも言うかのように。

◆◆◆

ぼくがチェスタトンを理解しようと努めると、必ずぶつかる壁が「キリスト教思想」であった。

かなりの部分、その内容を忘れてしまったのだが、チェスタトンの『正統とは何か』を読んだ時も、この問題を痛感した。

おそらく、この先もぼくは何らかの形でキリスト教思想を学ばない事には、「チェスタトンを理解した」とは言えないだろう。

この「壁」の存在は、本書を読んでいても同様に感じる事であった。と言うか、本書ではほぼキリスト教思想に関する基本的な情報を説明していないのである。

自分は、キリスト教に関してはほとんど素人である。

だから、チェスタトンが改宗した問題について、チェスタトンが一体キリスト教の「何派」からカトリックに改宗したのかもわからなければ、アングロ・カトリックとローマン・カトリックとの差も分からない。そもそもキリスト教の分派から他の分派に改宗した事が何故それほどの問題になったのかもぴんとこないし、その両者の思想の差もわからない。

そして、そういったぼくの疑問に答えるような情報までは、本書は与えてくれていないのである。「キー・ワードさえあれば、自分で調べられるでしょう?」といっているかのように、内容を詳しく説明してくれはしないのである。

この「壁」は、英国文学史についても同様に感じられる事であった。

この著者はしばしば、チェスタトンの著作の評価について、しばしば自分の評価を棚上げしたり抑えめにして、同時際の書評を詳しく引用し、羅列する。

同時代の英国の書評家だからこそ、スウィフトやジェイムズ・ジョイス、エリオット、マックス=ビアボーム、ディケンズなどの名前が挙がるのだが、もちろんそういった英国作家と比べられても、海外文学にあまり詳しくない自分にその内容が分かるわけもない。

もちろん、著者はそういったチェスタトンと同時代にあった英国文壇の詳しい事情などは、初心者に対して説明してくれない。

つまりこれは「入門書」ではないのだ。

おそらく、ある程度英国文学に親しみ、研究をし、これからチェスタトンに関して詳しく調べて行こうとしている人に向けて様々な情報にアクセスできるようにするための、これはそういう「インデックス」なのである。

◆◆◆

本書を読んでいると、このようなキリスト教思想の壁であったり英国文学の壁であったりという、様々な障壁が出てくるが、それだけでなく「それでは要するにチェスタトンとは一体どういう人物だったのか?」という、トータルな印象を形作る意見を撥ねつける「障壁」というものが、最も高い壁であったように思われる。

しかし実際、チェスタトンの仕事は膨大な量と種類に渡り、確かにその著作を追うだけでもこの人物は何者か、という問いを寄せ付けないかのようなものがある。

「チェスタトンに対峙するとき、私たちは何よりも彼の多才ぶり、その活動の多彩さに突き当たる――曰く、詩人、小説家、探偵作家、文芸評論家、社会批評家、歴史家、キリスト教弁証家、エッセイスト等々と、幾らでもあげつらうことができる。だが、「私は論争家であることをどうしても止めることができなかったからジャーナリストになりえたのである」という彼自身の言葉(Chesterton,1936)をどんなに割り引きして受け取ったとしても、彼の本能はジャーナリストであり、そのジャーナリストとしての発想と職能が今あげた彼の多くの役柄の根底にあると、私は言いたいのである(本書P.5)」

これは著者が「はじめに」で自分のチェスタトン理解に関するスタンスらしきものを開陳するくだりなのだが、ではこの「ジャーナリストとしての発想と職能が根底にあったチェスタトン像」としての一貫性はどこに見られるのか、という事は特に説得的に述べられているとは、ぼくにはあまり思えない。

というのも、やはり本書においてチェスタトンの人柄や正確について伝えるものとして著者が上げているのは、著者自身の分析ではなく、その多くがチェスタトンの周囲にいた人々の証言の引用によってであるからだ。

「ジャーナリストという"原理"を持ったチェスタトン」という著者の主張について、その主張の証拠となるような材料を挙げていくのかと言えば、そうでもない。

本書はけっきょくは「多面的なチェスタトン」を「多面的に」描写していくという方法を採る。

だからだろうか、ぼくなどは本書でいくらチェスタトンがどういう人間だったと言われても、ずっと納得しかねる思いを抱きながら読み進まねばならなかった。

◆◆◆

けっきょく本書を読んでもぼくの中で「チェスタトンとはこういう人物であった」というトータルな印象が焦点を結ばなかった。この「人と思想」シリーズでは、こういう事は初めてである。

仕方ないので以下「ぼくの中で最も親しんできたチェスタトン」である「推理作家であるチェスタトン」について論じて、この稿を締めくくろうと思う。

やはり、本書でもぼくのチェスタトン理解を阻むものは「キリスト教思想」であったのだが、今回本書を読んでみて感じたのは、チェスタトンの推理小説のスタンスについても、彼のキリスト教思想の考え方は非常に強く出ていると言う事だった。

チェスタトンは妻のフランセスが金に困っていると言えば、よしじゃあブラウン神父を書こうと言ったと言われるほどミステリに対する執着心は低かったようだ。

だが、それだからこそ、余計そこに「素」のチェスタトンの考え方が現れているのではないかとも思えるのである。

チェスタトンは、彼の書く推理小説世界の案内役であり調停役であり、その小説世界の「原理」を説明する役割として「ブラウン神父」という「神父」を配した。

これによってチェスタトンは推理小説の世界に、彼の持っているキリスト教原理を注入したのである。

宗教的な原理というものは、ある意味では推理小説という文学形式と親和性があるのかもしれない。

それは例えば「疑いようのないような真理というものは"ある"」というスタンスであり、善と悪という概念がクッキリと分かれている世界観であり、罪人は必ずその報いが訪れると言う教訓めいた話で締めくくられるという特徴である。

こういった面から見れば、罪を犯した者を見つけ出し、その者の罪を告発する役割をキリスト教の神父が行うというチェスタトンのブラウン神父シリーズは、キリスト教思想とも反発せず、素直に推理小説世界にその原理を輸入する事ができたのではないかとも思われる。

チェスタトンが推理小説の世界に輸入したキリスト教の原理は、例えばブラウン神父の以下のような行動によって現わせられる。

「神父は間に合えば犯罪を思い止まらせようと努力し、間に合わなければ悔悛させようと全力を尽くす。大盗賊フランボウは、神父のこのよな努力により生まれ変わった最大の例である(本書P.169)」

ブラウン神父シリーズのユニークネスというのは、こういう所にも現れている。

つまり、チェスタトンのブラウン神父シリーズにおける「原理」は、「推理小説の原理」よりも「キリスト教の原理」が優先されるのである。

コナン・ドイルの『緋色の研究』のレビューでも説明したが、シャーロック・ホームズは登場時、ワトスンに対して自分が開発した「血液のヘモグロビンを検出できる薬品」の説明をしながら、これさえあればあの事件の容疑者も、この事件の容疑者も絞首刑になっていたでしょうと力説するのである。

――犯罪に対しては、科学的推論と捜査、そして「法律」による裁きを。それが、伝統的な推理小説の原理であった。

それに対してチェスタトンの生み出した探偵は、犯罪に対しては「思い止まらせようと努力し、間に合わなければ悔悛させようと全力を尽くす」のである。

ここには「国の法律で裁く」という従来の推理小説の考え方が、キリスト教的な原理にすっかりすり替わっているのである。

言わば、キリスト教的な原理を持ってきたチェスタトンの推理小説は、同じく勧善懲悪の世界観で成り立っている伝統的な推理小説の方法論に対して「異質」なのである。

こういう所に、チェスタトンは「やはりキリスト教徒なんだな」と思わせられるのである。

だが、ブラウン神父シリーズがそれだけではない、ある「過剰」を抱えているのは、やはりチェスタトンのジャーナリストとしての素養であるウィットに富んだ状況把握の仕方から出てくる「逆説と警句」によるロジックが、他の多くの推理作家とは違う所であったのかもしれない。

しかし、では何故チェスタトンは著者の言うようなジャーナリストとしての素養があったのか、その素質を身につけられたのはどういった理由があったのか、何故それ以外のあらゆる文芸ジャンルを怒涛の勢いでこなす事が出来たのか、そもそも何故ジャーナリスとなれば逆説と警句を使いこなせるようになるのか――それが本書で明確に説明されているわけではない。

本書の最大の謎は「チェスタトン」という恐ろしく多面的な性格を持つ人物のその才能の謎だったのかもしれない。

チェスタトンの推理小説が、伝統的な推理小説の枠内にとどまらないある過剰性を持っているのは、やはりその彼の恐ろしいほどに幅広い「多面性」が関係しているからなのだろう。

だから、ぼくのような浅学な人間がチェスタトンの発想の根源を探そうと企むと、巨大な迷路の中をさまようような途方もない感覚を覚えていたのか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?