◆読書日記.《古泉迦十『火蛾』》

※本稿は某SNSに2020年4月8日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

古泉迦十『火蛾』読了。

2000年に第17回メフィスト賞を受賞したデビュー作であり、毎年行っているミステリ・ランキングで高く評価されたもはや伝説的なミステリ。

著者はこの一冊のみを発表した後、現在に至るまで二冊目を発表せず沈黙。1975年生まれで執筆当時25歳という以外素性の分からない覆面作家である。

噂だけは聞いていて出版直後に入手していたのだが、若い頃は「難しそうだな」と思っていたので、自分がある程度難しい本も読めるようになってから読む事にしようと今の今まで読まずに取っておいたとっておきの一冊。

<あらすじ>

西暦12世紀の中近東・詩人であり作家であるファリードはさる高名な聖者(ワリー)の法燈を受け継ぐ行者に関する噂を聞きつけ、その伝承を聞きに行者のいる穹廬に訪れていた。

行者の名は「アリー」と言った。

行者アリーは茶褐色の蝋燭の揺らめく炎を前にして、問わず語りに「アリー」という名の行者の物語を語り始める。

行者アリーはとあるスーフィズム(イスラム神秘主義)の教団に属する修行者(デルヴィーシュ)である一介のスーフィであった。

彼はある時、師から修行の一環としてウムラ(任意の時期に個人的に行う巡礼の事)をするよう指示される。アリーは師の指示に従ってメッカまでの長い旅路につくこととなる。

アリーは巡礼の途上、あるみすぼらしい姿の男と出会い、彼に奇跡を見せられる。彼は地に埋もれていた髑髏を拾い上げ、これを「偉大なる導師(ビール)だ」と言った。

髑髏は男の手の中で煙を吐き出し、光を放ちながら「自分の弟子のハラカーニーから教えを請うがよい」と言った。

アリーは髑髏の言う事を聞き、髑髏の示した山に赴く。

そこには姿を現さぬ導師「ハラカーニー」とその四人の弟子がそれぞれ穹廬を立てて生活していた。

アリーもそこに穹廬を立てて自分なりの修行を始める。

そんなあるとき、一つの閉ざされた状態の穹廬の中で行者が殺されていた。一体何者が、何故殺しを行ったのか!?……というお話。

<感想>

あらすじでも分かるように、本書の舞台は中世イスラム世界という、日本の小説としてはかなり珍しい場所を舞台としており、しかも題材は中世に存在していたらしいイスラム教神秘主義異端派の教義について、という「超どマイナー」なテーマ。

思うに、この著者はその道の研究者だったのではないかと。

ぼくなんかは、この実に珍しい舞台設定だけでわくわくしてきてしまう。中世イスラムの秘教だなんてボルヘスの小説くらいでしか使われているのを見た事がない。

それにしても、こんなマイナーな題材を扱っているにしては詳しすぎる。

題材が珍しいと、それに関する資料についても手軽に手に入るものも少ないものだ。

下手をすると入門的な一般書さえなく、いきなり専門的な学術書を当たらねばならなくなる恐れがある。

そういう事もあって、ぼくはこの本の著者を「その道の研究者ではないか」と推理しているのだ。

随分と難解な単語を使いたがる感じや、風格を持たせようというのが若干透けて見える文体はまだ少々慣れていない感じを受ける(まだ当時20代とお若いからか)。

つまり、知性は十分に持っているのだが、小説的な文章にまだ慣れきっていない印象が強い。

そういう点からも、学者らしさが感じられる。

ただし、この著者の本書の「文体」に限って言えば、明らかに京極夏彦の文体をリスペクトしているのが分かる。「お里が知れる」という点でも、この著者の「文学志向らしくなさ」を伺わせる。

この傾向は推理小説部分にも言えることだ。

本作でのハウダニット部分は、正直さほど見るべきものがない。凡庸、と言ってしまってもいいかもしれない。

ただし、本書で本当に重要なのは、ホワイダニットの部分だ。これが本書では二転、三転として凄まじい。

ただしそれも「推理小説的な凄さ」かと言えばそうでもない。

だから本書は「本格推理ものとしての面白さ」を求めて読もうとすると、若干肩透かしを食らわせられるかもしれない。

イスラムに詳しくない一般読者の知識では、本作で扱われている殺人事件の真相など推理できるはずもないからである。

だが、これをイスラム教の教義を絡めた「知的幻想サスペンス」といた類のものとして読むと面白い。

この事件の背景に隠された「あるイスラム教異端派」の恐るべき教義というものが暴露され、それがこの事件全体を支配していたという真相が、揺らめく蝋燭の炎と、甘やかな煙の臭いの中からゆっくりと幻想的に立ち現われて来るラストの光景は、ウットリとするほどおそろしい。

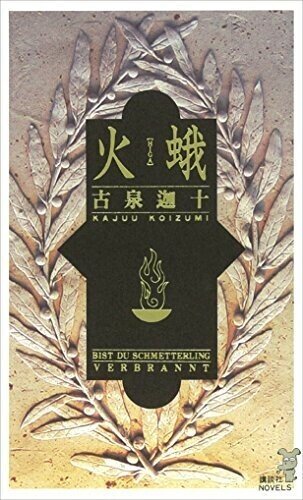

本書の雰囲気は、講談社ノベルズとしては異例と言える特別なブック・デザインもあいまってまずまず成功していると言えるのではないだろうか。

特に本書のブック・デザインはポスト辰巳四郎時代の講談社ノベルズの装丁の中では1~2を争う美しい出来栄えだと思っている。

(余談だが、辰巳四郎さんの姪っ子さんが椎名林檎だということをつい最近知ってかなり驚いた覚えがある)

ッてな事で本書は「本格ミステリ」だと捉えれば物足りない部分もあるかもしれないが、中世イスラムを舞台としたオカルティックな知的な幻想サスペンスとして読むと実に美しい絵を見せてくれる良作だと思う。

この著者ももっと重厚なものが書けるようになれば『薔薇の名前』レベルの傑作も書けるのではないか?と思わせるポテンシャルは十分持っていると思うが、さすがにこの20年で出した作品が本書一冊。

これではこの人の真価と言うのは測りようもないし、小説家としても評価しようがない。

それにしても惜しい。やはり本書の著者は作家以外に本格的に取り組んでいる本職があって、小説は余技的な感じだったのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?