花札のあの人物は誰? 「書道の神」小野道風に迫る🐸

しっとりと潤いを含んだ空気に、夏の香りを感じられるような季節となってきましたね…😊

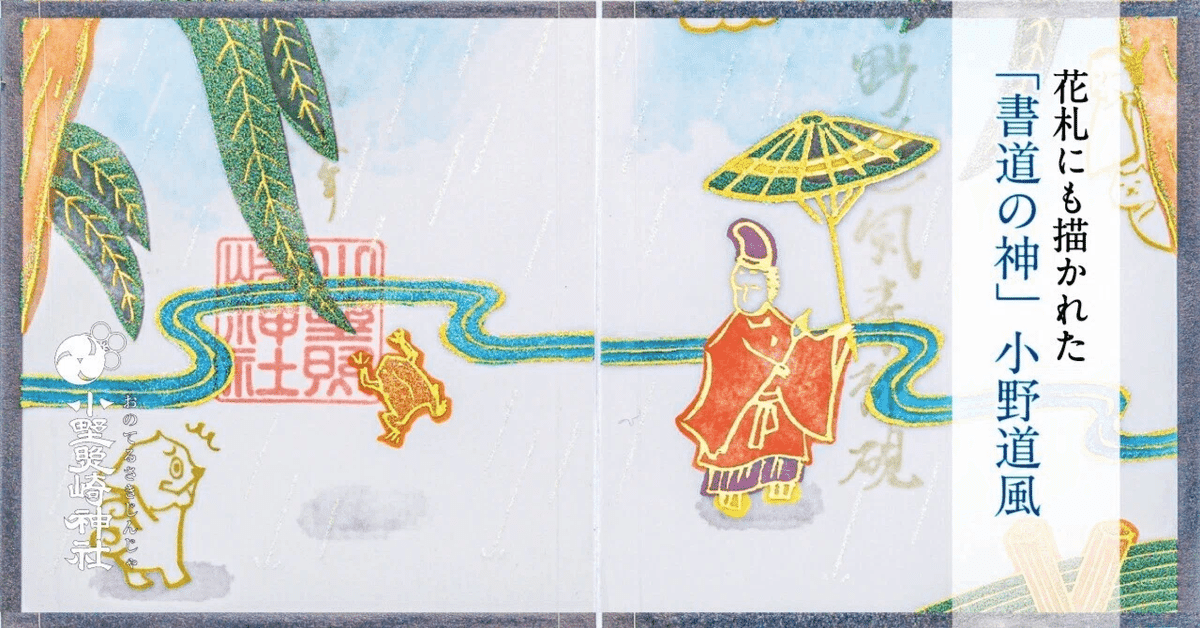

今月の「小野道風」特別御朱印で登場する貴人は、和様の書の礎を築いた書の三蹟と称えられる「小野道風」という人物で、当社御祭神の小野篁卿の御孫にあたる方でもあります。

「小野道風と蛙」「柳に小野道風」などの名称で知られる、花札の11月札であり最高得点札である|光札《ひかりふだ》にも採用されています。

小野道風公の御事績についてはよく知らなくても、この花札の絵柄は一度は目にしたことがあるのではないでしょうか😊

◆「書道の神」でも思い悩む?

花札の絵柄は、その名の通り基本的に草花や動物です。

人物が描かれること自体が珍しいのですが、「小野道風と蛙🐸」は「光札」とも呼ばれる、高得点札ならではの意匠の札です。

この札は『小野道風青柳硯』というお話がモチーフとなっています。お話の内容はというと

道風が自分の才能に悩み、書道をあきらめかけていた時のこと。

ある雨の日に道風が散歩に出かけると、柳に向かって飛びつこうと、繰りかえし飛びはねている蛙に遭遇しました🐸

柳は離れたところにあるし随分高さもあったので、道風は「蛙は柳には飛びつくことはできないだろう」と思っていましたが、たまたま吹いた風が柳をしならせ、蛙はうまく飛び移ることができたのです。

自分の才能に行き詰まりを感じていた道風公は、一見不可能に見えることを無心で頑張る蛙の姿に勇気をもらい、「自分はまだこの蛙のような努力をしていない」と書道をやり直すきっかけを得たのです。

というもの。

「書道の神」と称えられる人物でも道に迷うことがあり、そうした迷いを乗り越えて自分の信じた道を進むことの重要さを今に伝える逸話です。

花札は其々の月に対して札の意匠が決まります。

この札は青々とした柳に蛙に雨…☂️

一見夏の雨季を連想させられる「小野道風と蛙」ですが、実は11月の札なのです。

◆「小野道風と蛙」の札の謎

同じ11月の札に「柳にツバメ」がありますが、柳の開花時期は3~4月で、蛙は11月は冬眠時期、ツバメはその頃には日本を飛び立っているはず…。

こうした春から夏にかけてを象徴する「柳・蛙・ツバメ」が揃っておきながら、なぜ11月の札なのか?

これは、秋の雨季から連想されたモチーフなのだろうかとも考えましたが、秋の雨季はだいたい8月終わりから10月はじめぐらいですので、旧暦での一ヶ月の誤差を考慮しても微妙に時期が合いません…奥の深そうな話です。

この話は花札の題材だけでなく、|浄瑠璃《じょうるり》や歌舞伎の演目にもなっているので、ご存じの方もいらっしゃったのではないでしょうか。

戦前の日本の国定教科書にもこの逸話が載せられたことで知名度はますます高まりました。

そんな小野道風とは、一体どんな人物だったのでしょうか。

◆小野道風「書道の神」に至る

小野道風は、平安時代中期に活躍した能書家<書における高度な技術と教養を持った人のこと。書家>です。

道風の書は穏やかで、形の整った作風が特長。

藤原行成、藤原佐理とともに平安時代中期に和様の書道の礎を築いた「書の三蹟」として称えられています。

「野蹟」と称えられた道風は、幼少期から能書の才能を表し、大嘗会の屏風の色紙形を弱冠12歳(!)にして書いています。

日本の書道史を体系的に論じた初めての本である『入木抄』では「聖廟以後野道風相続す。此の両賢は筆体相似たり」とも記述され、道風公は当社御配神であります菅原道真公の書法を継承し、和様の書を開いたとも考えられていたようです。

生前から書の才能に恵まれ、書聖と称された中国の能書家「王羲之の再来」ともてはやされた道風は、朱雀、村上両天皇の大嘗会に用いられる屏風、その他多くの書を手掛け、その真跡は今も残ります。

醍醐天皇は延長4年(926年)興福寺僧 寛建の入唐の際し、日本の文士文筆の極を示すべく、当社御配神である菅原道真公の漢詩とともに道風の書を携行させたとも伝えられており、当時既に両名が日本を代表する漢詩人、能書家であったことが伺えます。

道真公も「和魂漢才」を掲げたように、平安の初期、唐風から和様を模索した能書の歴史が垣間見えます…🖌

小野道風は没後、その評価はますます高まり「書道の神」にまで至りました✨

今日では滋賀県・大津市の小野道風神社や京都市北区の道風神社など、道風を御祭神としてお祀りする神社がいくつか存在します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?