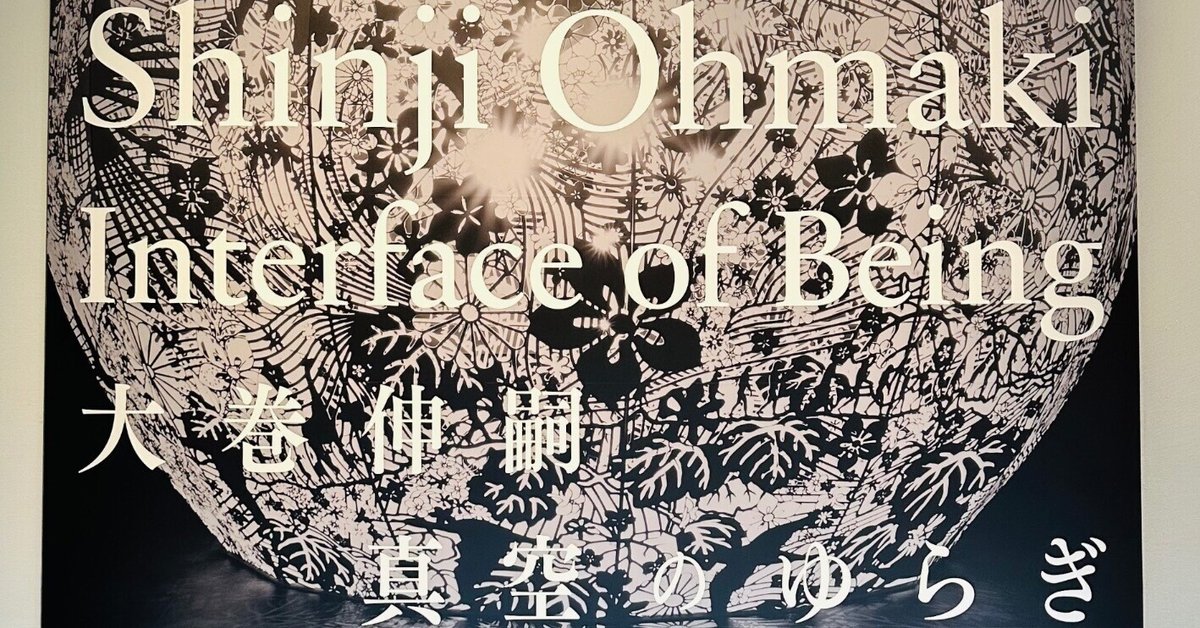

Interface of Being 真空のゆらぎ《感想》

Interface of Being 真空のゆらぎ

《Gravity and Grace》 2023

国立新美術館

会期:12月25日まで

大牧伸嗣

詩:関口涼子

ダンサー:白井剛

《12月21日》

ダンサーによる展示空間のパフォーマンスを見てきました。

前回訪れた際は、壺のようなボーリングのピンのようなつかみどころのないこの作品をうまく咀嚼できなかったのですが、作品の前でパフォーマンスをするダンサーを見て、イメージが踊り出すような、様々な思考が頭の中を駆け巡り始めたのです。ダンスの力はすごい!

それはダンサーが空気をパンパンに入れたビニール袋を紙ふうせんに見立てて遊んでいたシーンで、急にパンッ!と袋を破裂させた時でした。その瞬間ふと、作品が原爆投下の日に撮影された巨大なキノコ雲に見えたのです。

普段気にも留めていないものが形状を変えた途端に存在感が出て、時にとんでもない力を持つ。そんな点が空気と原子に共通していたからかもしれません。

それにしてもパンッと破裂音がした時、会場の空気が変わりました。皆予想外なことにビクッとしていた。

このキノコ雲(仮名)、フォルムから推察するにまだ膨らみきっておらず、これからまだ膨張していって最後には大爆発してしまいそうな予感がしました。作品に描かれている人や動物や植物、歴史、文化などあらゆるものを道連れにして。

そのカウントダウンの最中に神様がひょっこり現れて、気まぐれに世界を一時停止した。ダンサーが神様役のように思えました。

壁に映る影を見ると、作品の文様は境界線が無くなり一緒くたになりつつあるように見えます。それがゆらゆらと壁や空間とも溶け合っているようで、なくなるとは融合することなのだなぁと感じられました。

さて、足下を見ると何やら文字が書かれています。床の色と同化している上に明るくなったり暗くなったりを繰り返しているこの空間では絶妙に読めない!

それで始めはその存在に気付けずに、ズカズカと踏みつけていました。

文字は文字通りの意味だけではなく、たとえ読めなくとも様々なことを示唆してくれる存在のように思えます。

私たちは明るすぎても暗すぎても「文字」が読めません。それゆえ普段から「文字」を読めるように「明るさ」を調整しているし、そうする必要があるのだと感じました。「明るさ調整」とは、社会的な施作としても行われるでしょうし、同時にとても個人的な行為でもあると思います。

例えば初めての人と接する時。

なんだか威圧的だな、この人苦手だなと思ったとします。もちろんこのままの暗さでお別れすることもできますが、ここで思い切って光を当てて見る。「今見えているのはこの人のほんの一面で、これがこの人の全てではないのだ」と、目に懐中電灯を搭載してみる。それは具体的に言うと質問を投げることだったり、笑顔を交わすこと、時に沈黙して観察することかもしれません。いずれにせよ見ようとすると次元が変わって、その人ならではの優しさの形が見えてきたりします。

逆もあると思います。何かが眩しすぎて自分の「文字」が読めないのなら一度暗室に籠った方が良い時もある。

ところで、この作品でもう一つ印象的だったのが「音」です。

美しい旋律の中にどこか恐ろしさがあり、空間を占有しているように感じました。

この音を聞いて思い出したのが、以前ニューヨークで見た作品です。

Dia Chelsea Camille Norment

鐘がモチーフの作品で、空間に居合わせる人たちが出す音に反響して鐘が鳴る仕組みになっています。

鐘は昔から人々の生活と密接に結びつき、時には災害時や侵入者が近づいてきた際の警告音としても使われてきました。

この作品の鐘は、私たち一人一人が地球資源に向き合い、新しい関係性を創り直す時なのだという「警告音」を発信しています。

ニューヨークと日本。

時を超え二つの作品がお互いに呼応し、反響し合っている。そんな感覚が、ふと頭をよぎったのです。

サポートありがとうございます!そのお気持ちが書くことへの励みになります。いつもありがとうございます。