FP2級不動産【その3不動産の取引】

1不動産の売買契約に関するポイント

・手付金 ・危険負担 ・瑕疵担保責任 ・債務不履行 ・共有

・住宅の品質確保の促進等に関する法律 ・クーリングオフ

・壁芯面積と内法面積 ・公簿取引と実測取引

☆手付金、危険負担、瑕疵担保責任の内容はしっかり確認を!

1不動産の売買契約に関するポイント

①手付金とは、契約を結ぶさい買主が売主に渡すお金のことをいい、通常は解約手付とされます。

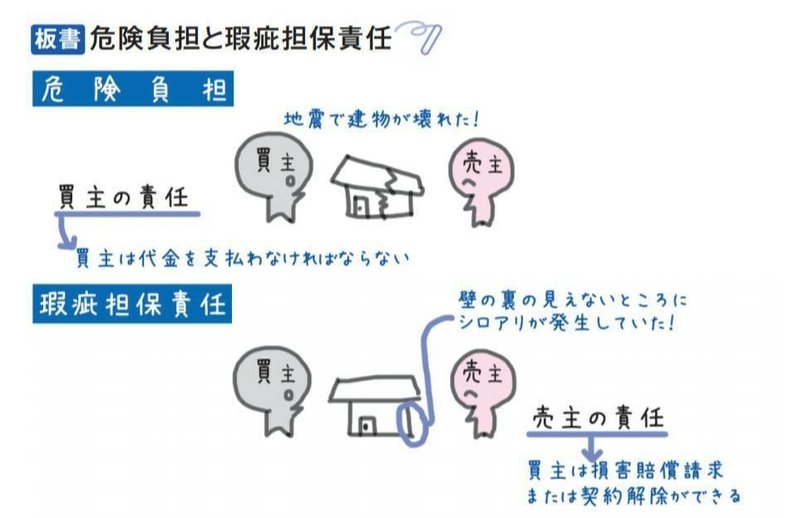

②危険負担

売買契約の締結後、建物の引渡し前に、売主の過失なく、建物が火災や地震によって滅失してしまった場合、民法上、買主は建物の代金を全額支払わなければなりません。これを危険負担といいます。

ただし、契約によって売主の負担とすることができます。

③瑕疵担保責任

売買した不動産に、通常では発見できないような欠陥(瑕疵)がある場合には、売主はその瑕疵に過失がなかったとしても責任を負わなければなりません(無過失責任)。これを売主の瑕疵担保責任といいます。

④債務不履行

1.負債とは

不動産の売買契約において、債務とは、買主の代金を支払う義務(代金支払債務)および売主の不動産を引き渡す債務(不動産引渡債務)をいいます。

2.債務不履行とは

債務者が債務の(本旨に従った)履行をしないことをいいます。

債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行があります。

■履行遅滞:債務を履行できるにもかかわらず、債務者の故意(わざと)または過失(ミス)により、決められた時期に履行しないこと

■履行不能:契約時には履行が可能であったものが、債務者の故意(わざと)または過失(ミス)により、不可能となること

■不完全履行:一応、履行はしたけど、債務者の故意(わざと)または過失(ミス)により、不完全であった場合

債務不履行が生じた場合、債権者は債務者に対して損害賠償の請求ができます。また、相当の期間を定めて履行の催告を行い、期間内に履行がないときは、契約の解除ができます。

☆たとえば、引渡し予定の建物が火災によって燃えてなくなってしまった(履行不能)という場合には、待っていても仕方ないので、このような場合(履行不能の場合)には催告なしに契約の解除ができるのです。

⑤共有

1.共有とは、1つの物を2人以上で共同して所有することをいいます。

2.持分とは、各共有者の、共有物に対する所有権割合をいいます。各共有者は自己の持分を自由に処分することができます。

3.共有物の仕様 共有者は、共有物の全体を、持分に応じて使うことができます。

4.共有物の管理等 共有物の保存行為(共有物の修繕など)は、共有者が単独で行うことができますが、管理行為や変更・処分行為は単独で行うことはできません。

⑥住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅の基本構造部分(柱など)については、売主に対して、建物に引渡し時から最低10年間の瑕疵担保責任を義務づけています。

⑦クーリングオフ

宅地建物取引業者が自ら売主となる契約において、喫茶店や自宅(訪問販売の場合)など、一定の場所で契約をした場合、一定期間、買主は申込みの撤回をすることができます。この制度をクーリングオフといいます。

クーリングオフのポイントは次のとおりです。

⑧壁芯面積と内法面積

壁芯面積とは、壁の中心線から測定した面積のことをいいます。また内法面積とは、壁の内側の面積のことをいいます。

⑨公簿取引と実測取引

公簿取引とは、登記簿上の面積にもとづいた取引をいいます。また実測取引とは、実際に測定した面積にもとづいた取引をいいます。

公簿取引で契約した場合、後日実測した面積と異なっていても、売買代金の増減精算は行いません。

一方、実測取引で契約した場合、後日実測し、その面積と異なっていた場合、売買代金の増減精算が行われます。

☆公簿取引は、登記簿上の面積が正しいものとして取引をするので、たとえ実測面積と異なっていても、売買代金が変わることはありません。

一方、実測取引は、実測面積が正しいものとして取引をするので、実測した面積と異なっていたら、その差異分の代金が精算されます。

2宅地建物取引業法

①宅地建物取引業、宅地建物取引業者、宅地建物取引士の内容をまとめると次のとおりです。

■宅地建物取引:以下の取引を業として行う者

土地、建物の【売買、交換(自ら行う)】

【売買、交換、賃借の媒介】

【売買、交換、賃借の代理】

■宅地建物取引業者:都道府県知事(1つの都道府県のみに事務所を設置する場合)また国土交通大臣(複数の都道府県に事務所を設置する場合)から免許を受けて宅地建物取引業を行う者

■宅地建物取引士:宅地建物取引業を行う事務所には、従業員5人に対し、1人以上の専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられている

●宅地建物取引士の独占業務●

◆重要事項の説明 ◆重要事項説明書への記名押印 ◆契約書への記名押印

☆自らが賃主となって賃貸を行うことは、宅地建物取引業には該当しません。したがって、たとえば、自分でアパートを建てて、それを人に貸すという場合には、業として行う場合であっても(宅地建物取引業には該当しないので)免許は不要です。

②媒介契約

不動産業者に土地や建物の売買や賃貸の媒介(仲介)を依頼する場合は、媒介契約を結びます。

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。それそれの内容は次のとおりです。

③宅地建物取引業者の報酬限度額

宅地建物取引業者が受け取る報酬は、取引金額に応じて限度額が設けられています。

なお、貸借の媒介の場合には、依頼者の双方(貸主、借主)から宅建業者が受け取れる報酬の合計限度額は、1ヵ月分の家賃(プラス消費税相当額)となります。

☆依頼者の合意があっても限度額を超える報酬を受け取ることはできません。

④広告の開始時期、契約締結の時期の制限

宅地建物取引業者は、未完成物件について、都市計画法の開発許可(宅地の造成工事の場合)や建築基準法の建築確認受ける前は、売買契約を行うこともできません。

⑤重要事項の説明

宅地建物取引業者は、契約が成立するまで(契約前)に、お客さん(宅地建物取引業者を除く)に対して、一定の重要事項を書面を用いて説明しなければなりません。なお、この説明は、宅地建物取引士が行わなければなりません。

⑥手付金の額の制限

宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる売買契約(相手方が宅建業者である場合を除く)においては、手付の額は代金の20%を超えることができないとしています。

※このnote記事は商業目的ではなく私個人の勉強ノートです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?