写真のように 第10回 ある同時代性の話、「写真」と「漫画」 展評 「即興 ホンマタカシ」 東京都写真美術館

最初に言い訳を。2023年の秋は忙しかった。この年の秋は展評に書いておきたい写真展や写真集がいくつもあったにも関わらず、まったく書けなかった。11月から手間の掛かる煩雑な仕事を引き受けたり、12月の初めから新宿のゴールデン街で人生初の写真と文章による創作個展をおこなったり(「寿命の縮み食事」という食エッセイ+iPhone写真による展示でした)とかなかなか落ち着いて書く時間が取れなかったというのがその理由である。それでも10月5日から東京都写真美術館で始まった「即興 ホンマタカシ」展(以下、「即興」)は、過去の資料を掘り返したり、新たに写真集を買ったりと準備を整えていたがしかし、なかなか書き進めることができない。肩に力が入りすぎていたことが原因だ。ホンマさんは、2000年代に筆者が写真雑誌の編集に携わっていたとき、初めて写真への愛を厳しく教えてくれた作家のひとりなのだ。その過去に向き合うためにも、展評はしっかりと書いておかねばというプレッシャーが度を超えて、結局展覧会の終了直前まで引っ張ってしまった。前置きはこれくらいにして、今回は「即興」展の感想を述べつつ、以前からうっすらと感じていたこと交えて論評を試みたい。

大震災と疫病を挟んでおこなわれた国内12年ぶりの展示

「即興 ホンマタカシ」展(以下、即興)は、国内で行われる展示としては東日本大震災直前に2011年1月から金沢21世紀美術館で巡回展示として開催された「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」(東京オペラシティアートギャラリー、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館に巡回)展以来の大規模なものだ。ホンマによる東京都写真美術館での単独開催としては、今回が初めてとなる。ホテルなどの部屋をカメラ・オブスクラ(*01)として使い、同じく建築物である建物の外観を部屋に貼った印画紙に転写した「THE NARCISSISTIC CITY」などのピンホール写真を中心に構成される。

特異なのはこのピンホール写真で、これまでのホンマの展覧会には見られなかった複数の印画紙を組み合わせてひとつの大きな画像として見せたり、主にリンホフ・テヒニカ(*2)で撮っていた緻密で美しい色彩の写真とは、ある種真逆なラフで大胆で実験的な写真によって構成されている。巨大なピンホール写真は一見はラフだが、洗濯したてのシーツのような清潔さ、イノセントさとユニセックスなホンマ作品の本質的な部分を備えている。そして、常に周囲と格闘を繰り返しながら写真に取り組んでいくホンマのスタイルに変わりはなく、それが本展のコンセプトに顕れている。

「ニュードキュメンタリー」展から12年が経ち、世界も写真も取り巻く環境も大きく変化しているというのに、その時間差を微塵も感じさせないどころか、前の時代と今の時代とがシームレスにつながっているのではないかという気さえした。

題名「即興」に込められたテーゼ

今回は、幸いにして作家自身が作品を語りながら会場を巡る内覧会に参加できたので、ホンマ自身が語った言葉を参照しながら本展を再構築する。

ホンマによれば、展覧会タイトルの「即興」は、「思い通りにはいかない」という意味が込められているという。それはピンホール写真の制作過程を指している。例えば、「THE NARCISSISTIC CITY」はビジネスホテル等の建物の部屋をカメラオブスクラ、イコールカメラとして使い、窓ガラスを遮光して壁にリスフィルムや印画紙を貼る。ピンホールは窓に1mm程度の穴が空いた物(ボタンを使ったそうです)を貼る。これを開け閉めしてシャッターにする。カメラやスマホでパチリとやるよりもずっと大掛かりな方法だが、銀塩写真に慣れた人でも難しいのは露光時間だ。ホンマは山中信夫(*03)のピンホール作品に倣い制作を始めて結果的に30分から1時間程度となったようだが、これは天候や感材の状態によって変わるので読めない。予想外、すなわち即興ということだ。

「即興」とは写真行為の本質でもある。ピンホール、大判カメラ、スマートフォンであっても、この本質に変わりはない。そして写真を撮ることも、映像を撮る行為も、音楽の演奏も、スケッチも即興である。「即興」を題名に使ったのには、こうした表現行為すべてに共通する軽みと一発勝負的な賭けを含んでいる。このネーミングには、思い通りにはいかないと言いつつも、そこには作家の自信の顕れを感じる。12年前の「ニュー・ドキュメンタリー」展もそうだったが、ホンマの展示で毎回感じるのは“穏やかな自信”だ。ホンマの展示は、どこか安心感がある。切迫感が見えない、あるいはあってもそれは見せないのか。ホンマの展示でいつも受け取る安心感は、この“穏やかな自信”のせいなのではないかと思う。もちろん、不穏さや挑発的で過激なテーゼもあるのだが、不穏さは作品の隅か限りなく透明に近い皮膜として表層に潜み、過激なテーゼは高い所にあって目に付く所にはない。写真の識者を唸らせる材料も揃えているが前面には出さない。作品は、一見分かりやすそうで敷居が低そうに見えるが、どうとも読めるとか逆に読み取られるのを期待するような垂れ流しの展示はやらない。市井の、本当に舐めてはいけない常識を持ち合わせた鋭い観賞者たちの視線を最も意識して、そこを基準線に作品・構成・題名等を考えている。そこは本当に隙がない。ユルさというものがほとんどなく、詰めがきっちりと成されているのだ。

本展の英題は「Revolution 9」。ザ・ビートルズの曲「Revolution 9」(*04)へのオマージュだ。そして、展示は壁に空いた丸い穴からピンホール写真を覗き込むインスタレーション「Untitled」から始まる。穴の先には「9」の文字が写し込まれた写真がある。「ニュー・ドキュメンタリー」展にあった双眼鏡で山の写真を見るインスタレーション「Seeing Itself」の続きであり、英題「Revolution 9」への接続を図っている。この試みは、ビートルズの引用としてはやや不自然な印象を受けるが、硬直化した表現を避け贅肉を削いだ展示を志向するのがホンマの方針であるとするならば、劈頭とするのにふさわしいモティーフであるかもしれない。また、観賞者の意表を突くゲートとしても機能していると思う。題名の「即興」は作家の方針と思惑とが一致していた。掴みは成功していると言えるだろう。

ピンホールの太陽と本歌取り

「Untitled」に続くのは、同じくピンホール写真のシリーズ「Black Sun」だ。黒い円が画面中央に写っていて、モノクロとカラーそれぞれの印画紙を使ったバージョンがある。カメラ・オブスクラの中に黒い円を置いて撮影した。本作は、ホンマがピンホール写真のお手本とした山中信夫へのオマージュである。山中は太陽を直接撮影した「東京の太陽」「マンハッタンの太陽」等の作品を制作しているが、ホンマは風景を写し込まずに日光写真のように影絵の太陽とし、山中信夫作品へのアイロニーと違いを同時に主張している。

続くのは、本展のメインとなる作品、「THE NARCISSISTIC CITY」シリーズである。同シリーズの撮影においては、建物の部屋をカメラオブスクラに活用している。撮りたい建築に合わせて最適な部屋を探しているわけだが、この動的な撮影は自宅の部屋をカメラオブスクラとして使った山中とは異なり、カメラマン出身のホンマらしい行動(*05)であると言えよう。題名は美術史家・哲学者のユベール・ダミッシュの著作『Skyline. La ville Narcisse』(邦題:スカイライン―舞台としての都市)に由来。2010年代のホンマを代表する作品のひとつと言える。ホンマは2000年代以前から現代建築を撮り続けているが、カメラオブスキュラを使って建築で建築を撮るという発想はそれ自体が斬新で、カメラオブスキュラを使ったピンホール写真作品群の到達点であり達成ではないだろうか。

ホンマの独創は、「広島平和記念資料館」について本人の口から語られた「丹下健三の名建築をありふれたビジネスホテルの部屋で撮った」ところに顕れている。また、この手法はもうひとつの「本歌取り」(*06)というコンセプトにも顕れている。「THE NARCISSISTIC CITY」シリーズの作品「NEW YORK」は、ベッヒャー夫妻によるタイポロジー写真の名作「給水塔」シリーズのオマージュという名の本歌取りである。同じく「NEW YORK」にはエンパイアステートビルを撮った作品もある。こちらは、アンディ・ウオーホルがジョナス・メカスと制作した映像作品「Empire」のオマージュだ。

「本歌取り」で思い出すのは同じく写真家の杉本博司だが、古典や骨董といった美術と歴史をモティーフとする杉本に対し、あくまでも写真と映像に範を求めるホンマの違いは際立っている。それは世代の違いも大きいと思われるのだが、ホンマの写真・映像に対するこだわりについて考えるのが適切かと思う。そして、それを解く手掛かりはホンマ自身が著書やインタビューで何度となく語っているキーワード「Seeing It Self」(見ること、それ自体)に行き着くのではないか。ギャラリーツアーでも、ホンマは「見ること、それ自体に興味がある」と語っている。それは、彼が写真家であることの動機であり本質であり本音でもあろう。「Seeing It Self」の延長線上にカメラがあり、写真が生まれ、展示がある。写真にする・写真になるその前段階の本能的な興味こそが、写真にとっては重要なのだろう。

他の作品とピアノの部屋

ピンホール写真で印象に残ったのは、仰向けに寝ている全裸の人物を映したヌード作品「Camera Obscura Nude」だ。後期印象派の画家が書いたようなぼやけた画調で、遠目には肉の塊が横たわっているようにしか見えないし、横たわっている人物の性別も不明。ただ、肉体の存在感だけが強烈な印象として残る。「THE NARCISSISTIC CITY」シリーズの「GODZILA」も良かった。90年代に他のジャンルと頻繁に交流していた頃のホンマタカシを彷彿とさせる作品だと思う。他にも「Seeing It Self」を作品名に冠した鏡のインスタレーションは、福岡・太宰府に設置中のものを移設した。鏡の周囲には東京都ニューヨークのピンホール写真が配されている。アシスタントの指紋がついた印画紙をそのまま使用したピンホール作品「Figure Stamp」は、本来は失敗した作品の“なりかけ”をホンマ曰く「捨てずに拾って」作品としたもので、完成度よりもハプニングを取ったようなまさに“即興”的作品である。

そして、展示の最後を飾るピンホール作品「Thirty-Six Views of Mount Fuji」シリーズが七点。少し数が多いような気もするが、葛飾北斎「富嶽三十六景」の本歌取りあるいは換骨奪胎作品である。展示室の中央には、壁の四方に穴が穿たれた空間が配置されている。内部にはアップライトピアノや机が置かれて、実際に内部でホンマがピアノの演奏を行ったようだ。実際の光景は見ていない。展示とは関係ないが、ホンマがピアノを弾くという話を聞いて、映画監督の北野武がピアノを弾いたという話を思い出した。

「即興」展における瑕疵とは

最後まで見終わり、すみずみまでアイデアと演出が行き届いた展示は、個人的にも満足する内容だった。特にカメラオブスクラを使って制作されたピンホール写真は迫力があり、作品の内容についてわかる・わからないという問答を超えて身体に訴えかけてくるものがあった。色彩的にも美しく、印象に残る作品が多かった。写真の識者を満足させる文脈が仕込まれてはいるが、かといって観賞の敷居が高いわけではない。これも演出の妙であろう。

もちろん瑕疵が無いわけではない。例えば、富士山の写真は多すぎると思ったし、ギャラリーツアーでホンマが何度か口にした「一点もの」という言葉に象徴される複製芸術であるはずの写真にはそぐわないであろう「オリジナル」の考え方には、違和感を感じなくもない。確かに印画紙に直接露光させるピンホール写真は、フィルムを介さないために得られる画像は一点ものとならざるを得ない宿命を宿すが、美術品市場由来の“カネの匂いのする考え方”にも重なる。ビートルズの引用が「Revolution 9」でよかったのかという疑問も残る。ビートルズの曲の中でもコラージュを取り込んだ挑戦的な楽曲として知られる「Revolution 9」を使ったのであれば、同じく挑戦的なライブ=展示である伝説の「ルーフ・トップ・コンサート」(*07)が行われたアップル本社ビルのピンホール写真も見たかった気もする(ビートルズの実質最後のライブになった東京公演の会場である日本武道館を撮ってゴジラと並べるのもアリだったかもしれない)。

ただ、こうした私の指摘もごく小さなもので、気に留めるべき事柄ではないだろう。それよりもここで論じておきたいのは、ホンマタカシ作品の同時代性についてだ。「ニュー・ドキュメンタリー」展もそうだったが、比較対象となりうる写真展や写真作家がいないことが問題と考えるのだ。確かに写真家同士の作品・作家性比較はお互いのテーマや作風がかけ離れていることが多く、同じ写真という括りだけでおこなうのは困難であり、やるとすれば紙幅を要するものになる。写真は他ジャンルとの比較が難しいメディアとも言えるが、それでも「世界を視る・写す」行為を含むので同時代性について無視すべきとは思えない。また、「即興」展ではホンマがせっかく「Revolution 9」を作品とした掲げたのだから、同時代性を考えるという理由でジャンルを越境した作家性の比較は可能であろうし、アリだと思う。あくまで主観だが、ホンマの同時代性(あくまで現時点での)を語るのに、適切な比較対象となりうる日本在住の作家がひとり存在する。その作家は、同時期に世田谷文学館で同じく個展を行っていた漫画家・イラストレーターの江口寿史である。

“終わらない作家”、江口寿史とホンマタカシ

江口寿史は1956年生まれ、1977年に『週刊少年ジャンプ』でデビューした漫画家だ。ホンマの「即興」展とほぼ同時期(2023年9月30日〜2024年2月4日)に、世田谷美術館でこれまでのマンガの扉絵やイラスト提供した原画を集めた「江口寿史 ノット・コンプリーテッド」展を開催していた。江口はホンマよりも5歳年上だが、1990年代にファッション誌やカルチャー誌でデビューしたホンマよりもひと時代世に出たのが早かった。それでも筆者は、ホンマの「即興」展を観たあとで江口の展示を見て、ジャンルや手段、時代の違いはあれど、ホンマと江口の間には個人の資質も含めていくつかの共通点があることに気づいた。

第一に、江口展のタイトルにある「 ノット・コンプリーテッド」は、ホンマがインタビュー等でたびたび口にし、「即興」展のギャラリーツアーの冒頭でも語った「まだ、(自作を)まとめたくない」という言葉と共鳴していると思った。第二に、江口は1980年代以降ストーリーとギャグの追求よりはむしろ絵のタッチを追求し(*08)、海外のイラストやポップアートを参照してこれらハイコンテンツを日本の漫画に“なじませる”べく研鑽を重ねた。これは80年代末に海外のファッションとアートシーンで見聞を広めたのち、帰国して主にマガジンワークでモダンカルチャーを日本流に“なじませ”つつその成果を発表し続けたホンマの姿に重なると思われた。第三に、江口は90年代以降、美少女イラストレーションの世界で独特の地位を確立したが、その主たる要因と、90年代以降写真界に新風を吹き込んだホンマの写真作品が受容された要因とが重なるのではないか、という仮説が挙げられる。以上、三点が筆者による見立てで、それぞれを解説する。

第一の見立て、“終わらない作家”の本質

第一の見立て、「終わらない作家」としてのホンマと江口の比較については、漫画・イラストレーションと写真のメディアの作業的な違いをまず確認しておかなければならない。簡単に言えば、終わりがない漫画・イラストレーションと手離れの良い写真との違いについてだ。制作面から言えば江口の仕事については手描きなので終わりがなく、カメラや印画紙に委ねるホンマの仕事は明確な終わりがある。また、江口には「遅筆でたびたび連載を落とすマンガ家」という通説があったりもする(*09)。なので、ここでは彼らの作家としての姿勢に視点を置いて論じたい。

江口の場合、「 ノット・コンプリーテッド」展の図録『江口寿史 扉絵大全集』のあとがきに、展覧会題名の解題となる言葉を本人が寄せている

…(「ギャグ漫画家だった」発言を受けて)今、「だった」と過去形で書いたが、ぼくは今現在でも自分のことをあくまでも漫画家だと思っている。漫画を描かない漫画家、映画を撮らない映画監督、漁に出ない漁師、組から抜けたヤクザ者。自らの職業を自ら決めた人間は、自ら幕を下ろさない限り、一生その肩書きの者なのだ。職業? いや違うな。それはその者の人生だからだ。若い頃、シャレで自らの事を「漫画者」と称してきたが、この歳になってどうやら冗談ではなくなってきた…

江口は自分は漫画家として終わっていない、完成を求めてはいない、という意味を込めて「ノット・コンプリーテッド」としている。つまりは、彼の人生観の表明であると解釈できる。対してホンマの場合はどうか。写真家は回顧展という形で、その活動を俯瞰する大きな展示を行うことが多い。むしろ、国内外問わず回顧展をおこなうのがほぼ通例だ。その理由として、写真家は比較的作家人生が長いというか、活動に対する評価が人生の後半期に訪れることが多い。だいたい50代から60代にかけて評価の機会が訪れたのち、世界的に認められるというコースを辿るのが一般的であり、この世界独自の登竜門でもある。突然若い天才が現れ、彼らが生涯にわたり輝き続けるというロックスターのような事例はほとんど聞いたことがない(*10) 。なので、60代に入ったホンマたちの世代はそろそろ回顧展を打診される時期なのだが、ホンマはその慣例自体を「まだまとめたくない」という理由で否定した。

ホンマの写真家人生は、慣例と因習が強い日本の写真界においてはデビュー以来闘いの連続だったとも言える。ネガカラーの普及とマチズモに囚われないユニセックスな作風の浸透、HIROMIXに代表される後進となる若手写真家の発掘、同世代あるいは同時代の編集・ファッション・エディトリアルデザインとの連携等々、ホンマを含めた当時の若手写真家が改変・改革した写真界のルールは多い。ホンマと彼の仲間たちは写真を巡る環境と、時には上の世代と闘ってその権利を獲得してきた。筆者を含む下の世代から見れば、ホンマが果たした写真表現と出版・編集への貢献はきわめて大きいものとして映る。ホンマは、荒木経惟・篠山紀信・森山大道の背中を見て育った世代のなかでも先行者的な役割を担った写真家なのである。そのホンマが、例えば東京都写真美術館からのオファーに対し、慣例に反して「まだまとめたくない」という意志を表明したことは、彼の人生観と言うよりは彼ら世代の先行者としての意見として捉えるべきではないか。

江口の場合、ホンマのそれと違うのかといえばそうでもない。江口もまた、漫画表現における先行者のひとりであると思われる(*11)。とくに江口が美少女イラストレーションで成し遂げた絵のタッチの改革は、例えそれが本人が意識しなかったとしても確実に後進に影響を与えている。ちなみに筆者は、ホンマたちのネガカラーによる作風が、次の世代に影響を与えたこともそれと同列のものと考えている。

第二の見立て、ハイコンテンツの“なじませ方”

第二の見立て、江口・ホンマの日本流への“なじませ”は、それぞれわかりやすい形で功績が挙げられる。江口の場合はなんと言っても美少女イラストレーション、特に「ストップ!!ひばりくん!」(*12)におけるイラストレーションの改革が大きなものとして捉えられる。ホンマの場合は、ネガカラーとユニセックスな作風の浸透が以降の日本におけるマガジンワークの写真の質を大きく変えたことが挙げられるだろう。

「ストップ!!ひばりくん!」は、主人公が「男の娘」という当時としては衝撃的なキャラクター設定が光る作品だ。今でいうところのLGBTQの先駆けで、実際に該当層からの支持も集めた江口の代表作である。同作で江口はこれまでの作風を大きく変え、ポップアートの巨匠・リキテンスタイン風のタッチなどアートやイラストといったハイコンテンツを漫画の絵のタッチに取り入れるなどして、ギャグ漫画のタッチから脱却した。これが海外のハイコンテンツを日本流になじませる一例であり、同時に日本独自の漫画表現の可能性を拡張することにもなった。有名なものでは、「鼻の穴を描かない」ことで少女の可愛さ・清潔さ・簡潔さ(アイコンとしての)を際立たせる表現を確立したとされる。

ホンマの場合は、海外写真のリテラシーと当時のファッション&カルチャーをベースとした90年代的価値観を融合した視点による、写真文化の読み直しがこれに当たると思われる。ホンマは1970年代以降の雑誌と出版文化の隆盛を目の当たりにした世代だ。写真をプリント観賞ではなく主に雑誌を見て育っているので、ガチ写真の世界で育った上の世代とは確実に視点が低いのだ。ホンマの場合はとくに若者視点と言って差し支えないと思われる。その若者視点で、彼らが見たい写真、求めている写真を追求した結果がネガカラープリントやユニセックスな作風、HIROMIXの発掘で、これが海外では現代美術に組み込まれつつあったハイコンテンツな写真表現を、日本流になじませる行為にあたると思われる。特にネガカラープリントによる湿り気のない乾いた作風は、それまでの日本写真に対して一石を投じたと思われる(*13)。

挙げておきたいのが、荒木経惟・篠山紀信・森山大道の再読だ。若者視点で、当時50代に差し掛かった荒木や篠山、森山といった当時のトップランナーを見て、世間や写真界が作ったイメージとは違うむしろアカデミックな彼らの功績を浮上させたのは、ホンマだけではないが彼を含む当時の若手世代の功績といえるだろう。そして、ホンマは江口がリキテンスタインやウォーホルといった60年代のポップアートや80年代のデイヴィッド・ホックニー(*14)の絵画のタッチを漫画の扉絵やイラストに導入したように、エド・ルシェ(*15)や「即興」展においては山中信夫といった写真を使ったハイコンテンツをポップなエッセンスとして抽出し、大衆文化としての写真になじませたというのが筆者の見立てだ。

江口とホンマによるハイコンテンツを日本的なコンテンツになじませる技は、それぞれ漫画と写真における「表現の問題」への取り組みと捉えられる。後続世代がその影響をもって発展・継承していったことを考えれば、彼らがおこなった表現の問題への取り組みは一定の成果を挙げたと評価できるのではないだろうか。

第三の見立て“構図の妙”

第三の見立ても「表現の問題」に関わってくる。まず、江口がイラストレーションの世界で一定の地位を獲得した理由について考えてみたい。これについては、批評家・表象文化研究家の石岡良治(*16)が興味深い指摘をおこなっているので、引用させていただく。

(江口が90年代にファミリーレストラン「デニーズ」向けに仕事で描いたイラストについて)…けれどもこれらのイラストは、ただ単にレストランメニューの「挿絵」として実用的に機能するばかりではなかった。1990年代にこのようなスタイルを用いたことは、わたせせいぞう・鈴木英人らが1980年代に確立したイラストレーションとの一定の参照関係を保ちつつ、そこに江口寿史のシグネイチャーである人物たちを配することを意味している。たしかに、日常的なセッティングに「ほんの少しの非日常」が入り交じるイラスト群が、先鋭的な装いをみせることはきわめて稀であり、「仕事」としての性格を伴うことは事実であろう。だが、「すでに見慣れた」はずの光景が、人物のしぐさによってふと新たな姿をみせる瞬間がときに到来するのだ。

イラストレーターとしての江口寿史の存在感は、そうした瞬間を再び見たいと思わせる構図の妙によるところが大きい。

重要なのは最後にある、「そうした瞬間を再び見たいと思わせる構図の妙によるところが大きい」という箇所だ。これはそのまま、ホンマの特に写真の印象にも通じる指摘ではないだろうか。今回の「即興」展に出品されたピンホール作品はやや例外的だが、2011年の「ニュー・ドキュメンタリー」展以前の作品には“構図の妙”が感じられる。ここに乾いた湿り気のないネガカラーの色彩が加われば完璧だ。近年の作品で言えば、「即興」展の開催と同時に発刊された『TOKYO OLYMPIA』(Nieves、2023年)(*17)に収録された写真などは、これにあたる。決定的ではないが印象に残る写真、それこそがホンマの写真に潜むマジックで、それは乾いた色彩もさることながら構図の妙によるところも大きいと言えるだろう。ホンマ写真の構図の妙は、風景だけでなくポートレートやストリートスナップにも散見される。大判カメラのリンホフ・テヒニカをメインカメラにして、その重量等にも関わらずスナップカメラのように扱うとか、ロケハンを徹底しておこなうとか、一枚目のシャッターを大事にするとか、ホンマタカシの撮影技法には独自の技があるように思われるが、いまも変わらずフィルムカメラを愛用し続けているところは興味深い。

ともあれ、構図の妙は江口の場合は絵の個性を際立たせ、他者に真似できない天性の領域に属する才と思える。ホンマの場合も然りで、写真家の場合は動体視力・身体能力・経験値・感性・勘といった要素が備わって初めて実現されるものであり、ホンマの後進世代が彼の色調はコピーできたとしても、実際に構図まではコピーできていない例は散見される。また、ホンマ写真の構図の妙は風景だけでなくポートレートにも認めることができ、さらに絵作りが早い(撮るのが早い≒描くのが早い)ところや、作品がユニセックスな色彩を帯びるところも江口に似ている気がする。

交わることの無い軌跡、しかし…

ここまで、漫画界と写真界、異なる世界に棲む江口寿史とホンマタカシの比較を進めてきたが、交わらないと思われた二人の軌跡が過去に一度だけ交錯した瞬間があった。『コミックH マンガカメラ』(ロッキング・オン、2000年、*18)での邂逅である。同誌は、写真と漫画がひとつの雑誌の中でコラボするという企画で、ホンマはカメラマンとして同誌の全写真カットの撮影を担当した。ホンマは誌面の企画構成にも関わっているようで、随所にホンマらしい演出が伺える。参加した漫画家は松本大洋、冬野さほ、いしかわじゅん、相原コージ、江口寿史、よしもとよしとも、山本直樹、花くまゆうさく、小田原ドラゴン。

江口はいしかわ、相原らと同じ東京・吉祥寺在住の漫画家としてホンマの取材を受けている。対談などは特にないが、ホンマは江口のポートレート、部屋、白紙の画用紙に添えたペンを握る江口の手を撮っている(fig.07)。ホンマの撮った江ノ島の写真と松本大洋のキャラクターがコラボした巻頭カラーページのほうが目立っているが、一色ページでホンマが撮った白紙と江口の手の写真はなぜか鮮明に記憶している。江口は、2010年代後半からイラストレーションあるいは画業を中心に精力的な活動を始めるが、2000年代はまだ漫画業から画業へ軸足を移す前のエアポケットのような時代だった。1999年に第24回木村伊兵衛写真賞を受賞したばかりで上り調子のホンマとは、好対照に見えたからかもしれない。

しかし、それで終わらないのが漫画家の恐ろしいところで、江口は2010年代半ばに突如復活する。きっかけは、玄光社が2015年に出版した『KING OF POP 江口寿史 全イラストレーション集』だった。これによって火が付いた江口は、『江口寿史展 KING OF POP』開催し、2017年4月まで全国7都市を巡回した(現在も継続中)。この時すでに江口は、イラストレーターというよりも画家に近い存在になっている。時代がようやく彼に追いついたということかもしれない。その後も江口は展示活動を続け、現在世田谷文学館で開催中の「江口寿史 ノット・コンプリーテッド」展に至っている。一方のホンマは、2000年代に雑誌を中心に国内で表現活動の領域を広げ、2011年の「ニュー・ドキュメンタリー」展を経て、震災とコロナ禍をまたいで「即興」展に至った。

おそらく今後も、彼らの活動が交差することはないと思われる。ただ、日本の表象文化の特殊性を語る上で、それぞれ漫画と写真の中にあってアートにつかず離れずの距離を保ちながらポップな活動を続けている江口とホンマの活動は、それぞれ興味深い。おそらく、写真は写真、漫画は漫画として批評しているうちは絶対に見えてこない、違う時空を介して共鳴する関係性がそこにあると思われるのだ。おそらく、「ツイン・ピークス」に出てくる赤いカーテンの部屋のような特殊な空間を通して。江口が漫画の「KING OF POP」であるならば、ホンマは写真の「KING OF POP」なのだ。それぞれに比較対象が無いと本質は見えないと、筆者は思っている。そして、写真は写真どうしを比べて論じにくいメディアであるというのは、あらためてここで言っておきたい。ホンマタカシと江口寿史の二人の活動には、今後も注視していきたいと思っている。(了)

展覧会情報

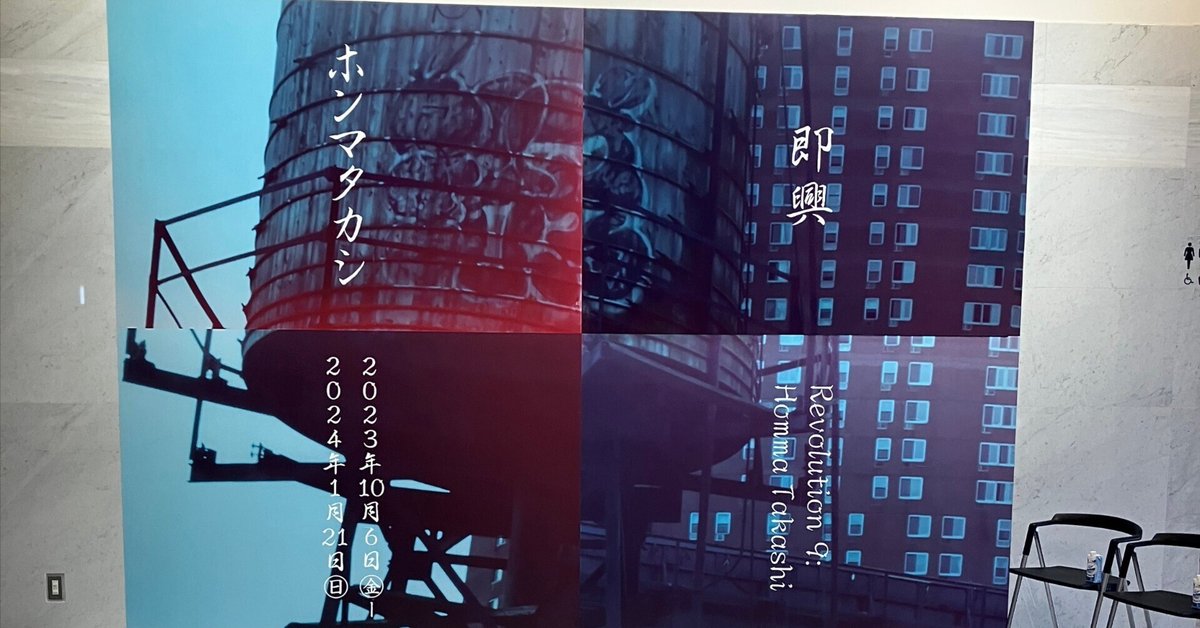

題名:即興 ホンマタカシ

会場:東京都写真美術館 2階展示室

住所: 東京都目黒区三田1-13-3

会期:2023年10月6日(金)~2024年1月21日(日)

https://topmuseum.jp/

作家プロフィール

ホンマタカシ

1962年、東京生まれ。1999年、写真集『東京郊外』(光琳社出版)で第24回木村伊兵衛写真賞を受賞。2011−2012年、個展「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」(金沢21世紀美術館、東京オペラシティアートギャラリー、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館に巡回)を開催。著書に『ホンマタカシの換骨奪胎ーやってみてわかった!最新映像リテラシー入門ー』(新潮社、2018年)、『カーサブルータス特別編集 TOKYO NEW SCAPES ホンマタカシ』(マガジンハウス、2021年)など。写真集に『THE NARCISTIC CITY』(MACK、2016年)、『Thirty-Six Views of Mount Fuji』(MACK、2023年)、『TOKYO OLYMPIA』(Nieves、2023年)などがある。

展覧会情報

題名:江口寿史展 ノット・コンプリーテッド

会場:世田谷文学館 2階展示室

住所:東京都世田谷区南烏山1-10-10

会期:2023年9月30日(土)~2024年2月4日(日)

https://www.setabun.or.jp/

作家プロフィール

江口寿史(えぐち・ひさし)

1956年、熊本県生まれ、千葉県育ちの漫画家。1977年、『週刊少年ジャンプ』誌上でデビュー。以降、「すすめ!!パイレーツ」(1977-1980)、「ストップ!!ひばりくん」(1981-1983)などの漫画作品を発表。1美少女・美人画を得意とし、現在の美少女イラストレーションの隆盛を築く一翼を担ったとも言われる。1990年代以降は、ファミリーレストラン「デニーズ」などのイラストレーションの仕事も手掛ける。通称「ビッグE」。

文中注釈

(*01) カメラ・オブスクラとはラテン語で「暗い部屋」を意味するカメラの語源となった言葉。暗い部屋に小さな穴を空けると、屋外の風景が倒立像として結像する。これがカメラの原理であり、結像を化学的な手法で定着したのが写真の始まりである。カメラとはすなわち「暗い部屋」のことである。

(*02) リンホフ・テヒニカ(Linhof TECHNIKA)は、ホンマが使うドイツ製の大判フィールド・カメラ。4×5シートフィルムを使うカメラで、アオリ撮影が可能。レンズやシャッター、距離計はすべてオプションで、実体は軽合金と樹脂で出来た暗箱=カメラ・オブスクラである。通常は三脚に立てて使う。

(*03) 山中信夫(1948〜1982年)は、東京出身の映像作家。1971年に映像作品「川を写したフィルムを川に映す」を制作してデビュー。写真装置の原点であるピンホール(針穴)に、撮影しながら同時に映写する映像装置という革命的な解釈を施し、ピンホール(写真)の魔術師」とも呼ばれるダイナミックな作品を残した。

(*04) 「Revolution 9」は、1968年に発表されたビートルズの9作目のオリジナルアルバム『ザ・ビートルズ』に収録されている楽曲。会話や演奏、録音テープをミックスして制作されたサウンドコラージュであり、実験音楽。元祖サンプリング楽曲とも言える。

(*05) ホンマタカシは、日本大学芸術学部に在学中に広告制作会社・ライトパブリシティの入社試験に合格し、同社のカメラマンとして6年間在籍した。

(*06) ホンマは著書『ホンマタカシの換骨奪胎 やってみてわかった!最新映像リテラシー入門』(新潮社、2018年)の中で、「本歌取り」の代わりに「換骨奪胎」という強い言葉を用いている。

(*07) 「ルーフ・トップ」コンサート」は、1969年1月30日にロンドンの市内中心部、トゥイッケナムにあったアップル・コア本社の屋上で約40分にわたって行われたビートルズとして最後のライブ・パフォーマンス。最近、この光景とリハーサル風景を収めた「ゲット・バック・セッション」の未公開映像がディズニーによってリマスターされ、サブスクリプションで公開された。

(*08) 江口寿史が絵のタッチの追求に至った理由としては、一説に大友克洋の登場が江口に画力の目覚めを与えたとする説がある。

(*09) 江口の遅筆は、タッチの改良と追求ゆえに生じたものと言える。また、当時のマンガの制作環境は苛酷であり、特に週刊漫画誌は作家に対する依存が高かったにもかかわらず、彼らに多大な負担を強いていた編集側の状況がある。江口に対する「連載を落とす作家」というネガティブなレッテルは、この点を割り引いて考える必要があると思われる。

(*10) 写真家が評価されるのは一般に60歳前後という例が多い。1936年生まれの森山大道は、1960年代に注目されたのち休眠期に入り、90年代になってから再評価され国際的評価を高めていくというのがよく知られた事例ではある。

(*11) 漫画表現の先行者として同時代には大友克洋の存在がまず挙げられるが、江口はデビュー当時に衝撃を受けた作家として1977年から『週刊少年チャンピオン』で「マカロニほうれん荘」を連載していた鴨川つばめを挙げている。江口は、鴨川のギャグとコマ運びのスピード感といった漫画の内容もさることながら圧倒的な絵の画力とセンスの高さを強く意識していたという。

(*12) 「ストップ!!ひばりくん!」は、画のタッチの斬新さもさることながら、今でいうところのLGBTQの主人公を大胆に配した江口の代表作。のちのBL作品や、実際にLGBTQ側から同作を推す声も少なくない。

(*13) 『印度放浪』『東京漂流』で知られる写真家の藤原新也は、ホンマタカシの作風を指して「漂白された写真」と表現した。

(*14) ロイ・リキテンスタインとアンディ・ウォーホルは60年代ポップアートの巨匠。デイヴィッド・ホックニーは1960年代から活動を続けるイギリス出身の画家・芸術家である。江口は、リキテンスタインとウォーホルからはそれぞれ網点とタイポロジーを引用し、ホックニーからは明るい色調と大胆なタッチを参照したと思われる。

(*15) エド・ルシェ(1937年〜)は、アメリカの写真家であり現代美術家。1960年代に現在のZineに相当するアートブックを自費出版するなど、現在の写真家たちの活動につながる先駆的な表現をおこなってきた人物。ホンマが最も尊敬する写真家のひとりと思われる。2023年、ビートルズ最後の曲としてアップルレコードからリリースされた「Now and Then」のジャケットワークを手掛けたのはルシェ。

(*16) 石岡良治(1972年〜)は、日本の批評家・文化評論家。アニメや漫画を含めた表層芸術・表現の批評を得意としており、これらサブカルチャーに耽溺するあまり「日本最強の自宅警備員」とも呼ばれる。現在、早稲田大学 文化学術院 文化構想学部 准教授。

(*17) 『TOKYO OLYMPIA』(Nieves、2023年)は、2021年開催の東京オリンピック前後の東京を俯瞰・空撮・街のスナップを交えて編んだ写真集。児童向け絵本のような厚紙を貼り合わせた合紙製本による装幀で、ホンマの代表作『東京郊外 TOKYO SUBURBIA』(光琳社、1998年)の写真集版シグネイチャーである。

(*18) 『コミックH マンガカメラ』(ロッキング・オン、2000年)掲載のホンマタカシの撮影日記によると、1999年8月31日に江口のスタジオを訪れたホンマは4×5(リンホフ・テヒニカ)で16枚撮ったと記録されている。この時期(1999、2000年)の江口はスランプなのか定かでないが、あまり漫画を描いていない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?