トルコに舞い降りた ”ブラックスワン” ー 利上げに動いた中銀総裁解任。

またトルコリラが荒れている。3/18に予想を上回る@17%→19%の利上げを敢行したトルコ中銀だが総裁が更迭された。エルドアン大統領の逆鱗に触れたようだ。この2年でもう3度目の交代。せっかく対円で@15円台に戻していたのに全て水の泡。 ”ブラックスワン” は舞い降りたのか?

トルコリラは▼15%の「通貨安」になったが、これを止めるには:

@15%×365日=@5,475%

O/N(今日~明日の1日物)の金利がここまで上がれば為替の儲けが吹き飛び、理論上リラ売りは止まる。まあ毎日▼15%売られ続けるわけではないので2020年8月のように金利が@1,000%にでもなれば売りは止むだろう(2020.8.7. トルコリラ急落、調達金利1,000%の衝撃。↓ 参照)。

しかし長期で見るとトルコリラの減価は悲惨。2007年には@96円もあったのに今ではその7分の1の@13~14円しかない。

実質的な「通貨切り下げ」である。普通ここまで来ると交易条件が好転し、輸出品が増えて景気が回復するのだが一向にその気配がない。やはり国内に有力な産業が育っていないのが致命的。ベネズエラやアルゼンチンもそうだが国内に "財" が蓄積しない。

次期中銀総裁は大統領の命を受けて「利下げ」に動くと予想されているが、それでは問題解決どころか「インフレ」「通貨安」を更に悪化させるだけ。最大の犠牲者はトルコ国民。持っている「法定通貨」や国内資産は ”紙屑” 同然となってしまう。

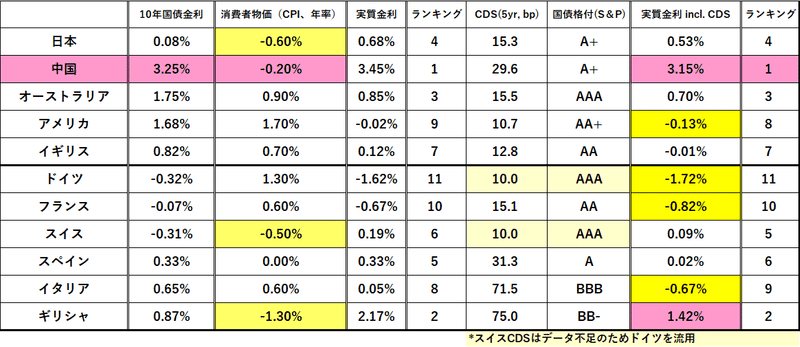

「円高」を懸念する日本がいかに「贅沢な悩み」であるか。ドイツなどもそうだが世界的な製造業があるおかげだ。急激な「通貨安」になれば輸出で儲かってしまうので、逆にそのようなことにはならない。それどころか「量的緩和」「マイナス金利政策」「自国通貨売介入」等で「通貨安」を競っている始末。「近隣国窮乏化策」という奴だ。

しかしそんな日本も万全な訳ではない。例えば今回の ”ETFショック” 。今日(3/22)も日経平均が▼600円以上売られ "動揺" は続いている。 ”ブラック” とまではいわないが、まあ ”ねずみ色” ぐらいか(笑)。

というのも、合計▼1,000円近い下落にも関わらず、日本の株式市場は概ね落ち着いているからだ。それどころか ”歓迎” の声すらある。

「俺の持ってる銘柄は全然上がっていないのに...」

日経平均@30,000円突破がニュースになった時、個人投資家を中心にこんな声がよく聞かれた。これは日経平均の「構成銘柄」に起因する。

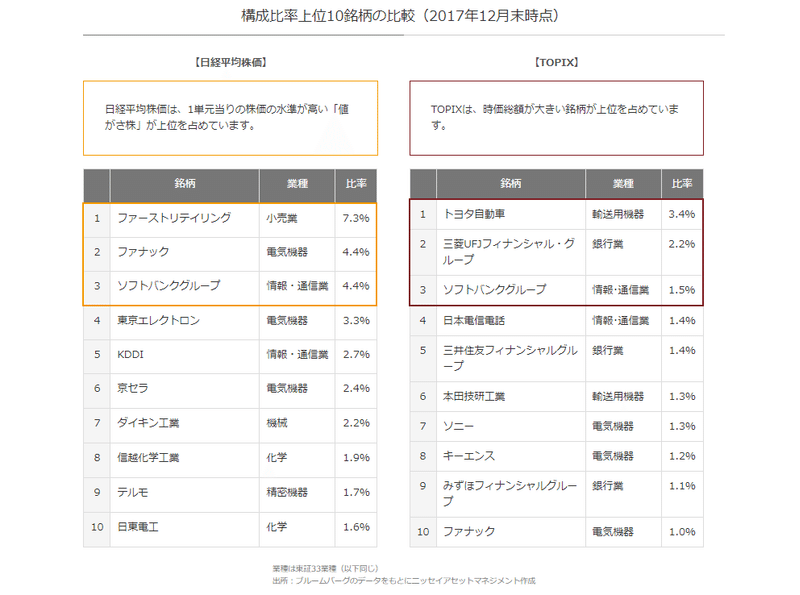

今後日銀が買うことにしたTOPIXが時価総額が大きい銘柄を中心に構成されているのに比し、日経平均はいわゆる*「値がさ株」を中心に225銘柄に絞られている。それで日経平均に ”置いてけぼり” になる銘柄が続出。

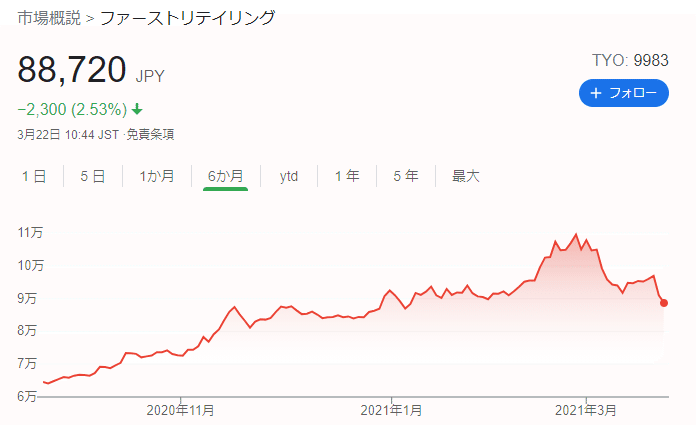

*各銘柄を一株@50円に引き直して計算されるため、成長著しい企業の銘柄が指数を引っ張ることになる。アメリカならナスダックのアップルやテスラ、日本だと「ユニクロ」のファーストリテイリングやソフトバンクが該当する。実際日銀の日経平均連動型ETF買入停止の報を受けて、これらの銘柄は急落し、NT倍率(=日経平均÷TOPIX)は15倍を割り込んでいる。

つまり多くの個人投資家にとっては日経平均が実態に近付いただけで、むしろ買い易くなったとも言える。「市場の正常化」は歓迎される事態だ。

トルコに話を戻すと、今後の焦点は ”ブラックスワン” が広く拡散するかどうか。米国債が買われ、ビットコインも若干売られるなどトルコリラ急落を懸念したような動きも見られるが、先程始まった欧州市場でトルコと関係の深いドイツのDAX指数が小幅高で始まったのを見ると、今のところ他市場への影響は限定的のようだ。

(トルコの方々には申し訳ないが)むしろユーロ圏、あるいは米国債の金利上昇を抑制する点において、金利上昇に神経を尖らせている**FRBやECBにとって ”援軍” となる可能性さえある。

**「ETFショック」にょる日経平均下落も日銀・財務省には ”追い風” か。こちらもJGBの売り=金利上昇に一定の歯止めとなっている。ただ株安が行き過ぎると日銀にはプレッシャーになる。思い出されるのは2000年7月の「そごう破綻」。当時「ゼロ金利解除」で市場はほぼ100%織り込んでいたのに日銀は ”撤回” に追い込まれた。市場関係者に回ってきた情報では、広島(広島そごうがある)選出の自民党幹事長からストップがかかったという。「政府との意思疎通」という事らしい(笑)。

1つ忘れていけないのは ”ブラックスワン” が舞い降りようが降りまいが「インフレ」になる時はなるという事。その時は「株価が下がれば金利が下がる」法則は機能しなくなり、金利は「インフレ」に連動する。その点は見誤らないようにしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?