「お金のマニュアル」 -損をしないコツ- 其ノ23 国家政策とインフレ税②

<デフレは終わったが-楽にならない生活>

最近は賃金も上がり始めて日本の景気もやっと上向いてきているという。しかし皆さん、なんとなく生活が苦しくなっていないだろうか? そう、賃金の上昇より物価の上昇が早く、実質賃金が下がっているからだ。

今までは同じ価格のまま内容量を減らしたりする「ステルス値上げ」も続いていたが、それも限界を迎えついに牛丼もコーヒーも卵もみんな価格そのものが上昇してきている。そう、皆さんの大切なお金の価値は明らかに目減りしてきているのである。これでは生活が楽になるわけはない。

希望があるとすれば賃金の上昇ペースが今後上がる可能性だ。人手不足が深刻化してきており、人手不足倒産する会社が急増している。労働需給の逼迫を伴う場合、物価の上昇が継続することは歴史的にも証明されており、ここからデフレに逆戻りする可能性は低そうだ。

ほとんどの人がまだ平成デフレの生活習慣(あるいは恐怖)から抜け出せていないので、まだ消費行動に移せていないようだが、これまでのように待てば商品の値段が下がってくるというような期待はしない方が良い。企業経営者もしかりで、賃金引下げでしか収益を上げられないような経営者は早晩淘汰されて行くだろう。今までのデフレ的な慣習でただ現金を持ち続けるだけだと、結局高く付く可能性が高まっている。

<国家は何でも出来る>

「ドル札と金の延べ棒をバケツにいれて床下に隠してあるんだよ」

新入行員当初、某支店で担当していた社長のお父さんが私に話してくれた。戦後を生き抜いた方は「国家の恐ろしさ」が身に染みているらしい。

戦中、戦後はそれまでに配られた軍票が紙くずとなったり、1944年の預金封鎖から1946年施行の財産税課税があったり、まさに今のベネズエラ顔負けの事態がこの日本でも起きていた。そう、この国には "前科" があるのだ。

今の株式や不動産は量的緩和で作られた官製バブルだからその内クラッシュする、といった意見をよく目にするが果たしてそうだろうか?

国策の名の下、国家はインフレになるまで輪転機を回し続けることが出来る。現在の「バブル」は、ブラックマンデーやリーマンショックなど銀行の信用創造の限界から起きた過去の金融危機とは本質的に違う。

経済学の理屈では、市場に出回るお金の量が物に比して相対的に増えていけばお金の価値は減じる。危機的なことが起きるとすれば今回はハイパーインフレではないか?政府にとっては借金棒引きの徳政令になり得る。

いずれにしろ現金・預金は資産価値の目減りリスクが意外に高く、ひょっとすると株式や不動産より危ないかもしれない。外貨に逃げようとしても、これは世界的な傾向となる可能性が高く、相対的にどの通貨が有利かを選択するのもなかなか難しい。

<米中貿易戦争? 実はWin-Win?>

穿った見方をすれば、今の米中の関税合戦なども表向きは激しく争っているが、視点を変えると両国にとってWin-Winとも考えられる。どちらも税収が増えた上に貿易品の価格を上げてインフレに貢献できるので、国家財政の観点からは実は双方とも利害が一致している。

振り返れば反グローバリズムの名の下、トランプ大統領のアメリカ第一主義や英国のEU離脱問題(BREXIT)が続いたが、膨張する国家債務の観点からは違った景色が見える。

グローバル化による国際流通の効率化は安い商品の大量供給によって価格の下押し圧力を高めるので、国家債務が膨張している現状には不都合でさえある。現在起きている数々の国際経済問題のうち、物価を押し上げる効果を伴うもの=関税合戦やBREXITは、大袈裟に言えば「壮大なやらせ」の可能性さえある。現実としてインフレを嫌う主要国は今ほとんどない。

ただ、実際にインフレを起こせるかどうかについては議論もあり、今後もその動向を注視しなければならない。ただ、一度火が付いたら大火事と言うこともあるので、ここ数年は注意が必要だ。我々も「火事」への対応が手遅れにならないよう、ある程度の準備と心構えが必要だ。

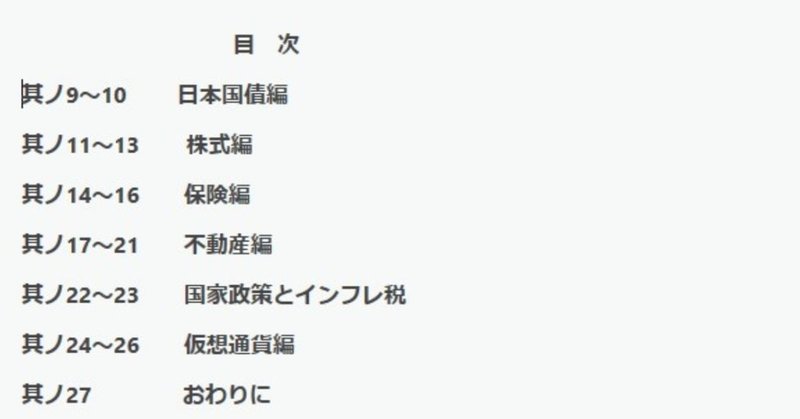

其ノ24からは仮想通貨編。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?