「名付けられない者たち」の彷徨う気流〜「あいまいな弱者」の隠然たる屈折力のゆくえ〜

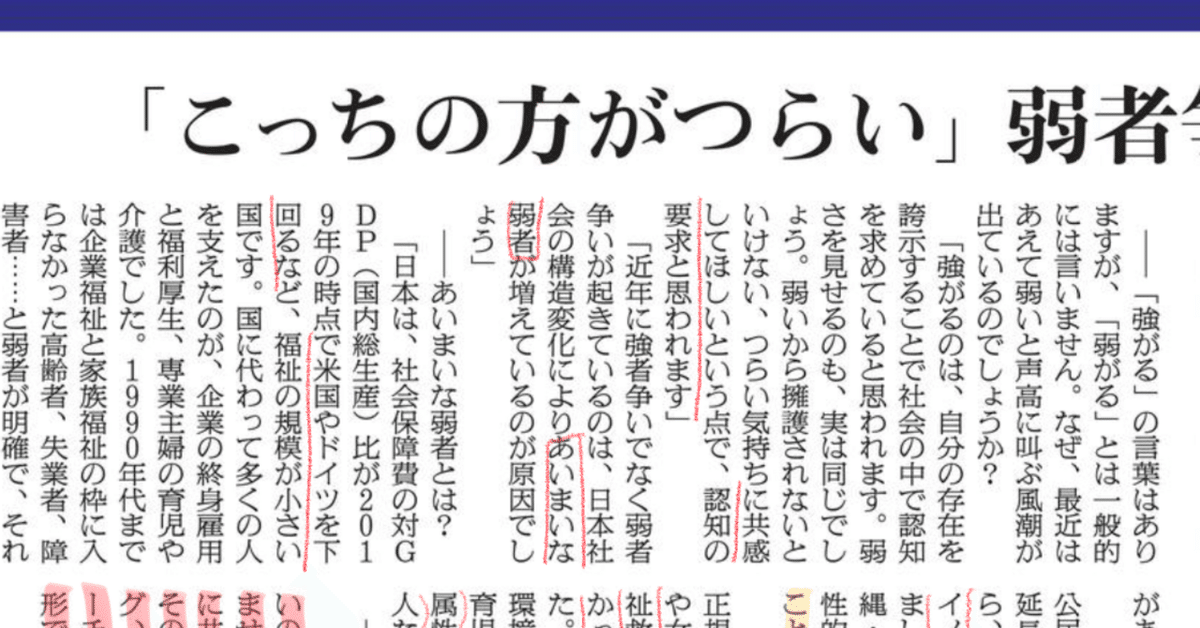

過日(11/2)朝日新聞に掲載された成蹊大学の伊藤昌亮氏のインタビュー記事が(「こっちの方がつらい」弱者争う社会 成蹊大・伊藤昌亮教授に聞く)、自分がこれまでそれなりに認識していつつも、なおも十全に言語化できていなかった問題に大きな示唆を与えてくださった。

SNSで公然と社会的被差別者、貧困者などのいわゆる「弱者」への攻撃をして、彼らに対する福祉的対応やリベラル的視線(社会的多様な諸価値に対する寛容な態度や見方)を送る者たちへを冷笑し、揶揄、軽蔑する言葉は、もはや散見されるレベルではなく、「層」を成しているのではと思えるほどである。

こうした「弱者たたき」「正論や寛容への批判」は、人権、平等、公正といった世界標準の価値観に照らして、そうそう看過してはならないというのがかつての前提だった。しかし今日、SNSをクリックすれば(そういうクラスターが目につくだけかもしれないが)、「それはいくらなんでも暴論だ」というような言説、「発言者を特定して強い警告を与えるべき」発言が放置されている。それどころか自民党の現職議員が、札幌と大阪の2つの法務局による「人権侵犯の事実認定」をされる事態だ。

そうした者たちがどういう「層」の人たちなのかについては、当初「格差社会の中で経済的に低落から抜け出せずに、政治的に極右支持に雪崩込んだ」と、(やや旧世代の)左派や自称リベラル系の人々は解釈していたと思う。メディアもそうした因果関係をぼんやりと下敷きにしたかもしれない。

これは、古くは「第一次大戦で没落したドイツ中産階級と未来を奪われた若年層がナチス支持へと暴走した」という解釈(E・フロム『自由からの逃走』などが典型)を基礎にした、「貧困と不遇を放置すると独裁へと走る」の現代版である。貧しき者たちは世界を転覆させる(ヒットラーであろうと共産党であろうと「独裁」!)という図式だ。

しかし、この図式では「弱者」の姿がクリアだ。なぜならば「(搾取された)労働者」、「(若年、女性などの)貧困層」は、左派陣営においては(皮肉な言い方だが)「王道を行く弱者」なのであって、彼らは第二次世界大戦後、国家自らの雇用創出を旨とするケインジアン、あるいは議会を通じた穏健な所得の再分配を目指す「社会民主主義」に対応されるカテゴリーだからだ。つまり「わかりやすい弱者」だ。

しかし、伊藤氏が指摘しているのは、今日における「あいまいな弱者」であり、彼らはその弱さの認知要求の一つの表現として、在日外国人、女性、沖縄・アイヌ、LGBTQ、そして障害者などの「従来の弱者カテゴリー」の人々への不満とフラストレーションを、自分たちの認知要求としてぶつけている。

こうした「あいまいな弱者」が増大した理由が「社会構造変化」である。多くの有権者が誤解していることだが、日本政府はOECD諸国の中でも著しく「小さな政府」だ。GDPにおける社会福祉費の占める割合はドイツよりも低く、未来の社会基盤のための「教育」などにかける経費も最低グループに属している。戦後の保守政治は「教育と福祉は自分で。減税するから」というものだった。「保守」したのは財界の利益だ。今も基本はそうなのだ。

だからそうした面倒見の悪い政府になり代わって社会福祉機能を果たしていたのが、企業と家庭だった。終身雇用や福利厚生に依存し、専業主婦は元来公的サービスが手を差し伸べるべきであった「育児」と「介護」を無賃労働で抱え込んでいた。

そして、政府は「高齢者、失業者、障害者」、くわえて世界的潮流だった「公民権運動」やさまざまな社会運動の結果浮上した在日外国人、女性、沖縄・アイヌの人々、LGBTQといった「明確な弱者」を対象にするという社会的合意があったのである。

でも、こうしたシステムを支えていた条件は変わってしまった。グローバリズムの嵐の中で、企業は内部留保に血眼になり、終身雇用は終わり、非正規雇用者数が激増し、連動するかのように未婚率が上昇し、同時に女性の社会進出は促進された。面倒を見る役割のアクターが「もうできない」ことになったのである。

そうした変化の中で生まれてきたのが、「あいまいな弱者」である。たとえ名目上は正社員であっても、劣悪な労働条件に置かれている人々は「正規雇用なのにプア」、結婚もして夫婦共働き(ダブルインカム)なのに育児や介護は従来通り女性の肩にのしかかり苦しい生活を強いられる。

でもこうした人々は、彼等を浮上させるカテゴリーやネーミングがないため、認知も共感も得られない。正確に言えば、認知もされず共感を持たれていないと「思われてしまっている」のだ。認知されないフラストレーションと、「あいつらだけ優遇されるのは納得できない」という妬みや不条理感は、そうした構造を放置したままにしている政治経済エリートへではなく、「認知されている弱者」へと向かう。

伊藤氏の説明は、そうした「自分たちは顧みられていないではないか」と燻る者たちの置かれている立場に光を当てている。そして、この問題に立ち向かうためのヒントとして、「あいまい」ではなく「今や明確となった弱者なのだ」ということを示す「言葉」を適切に見つけることだと言う。

「ヤングケアラー」という苦しい人生を送っている子供達の存在は、むかしは「畑で泥まみれになってる両親に代わって子守りも風呂沸かしも祖父母の世話もする子供」と、農村生活の前提として溶け込んでいた。しかし、今日、この言葉によって「街場の孤立した家庭で、重労働によって学びの機会も得られず、育児放棄(ネグレクト)の犠牲になっている少子高齢化社会の最若年の犠牲者」として、課題解決のためのスイッチとなった。いなかった者たちが「存在しているのだ」と認知されたのである。

こうしてみれば、政治の果たす大切な機能のひとつが明らかになる。政治とは、イメージとともに、言語を通じて、社会的課題の対象と解決手段を協働を通じて喚起させ起動させる作為である。つまり「ここに新しい社会構造によって生まれた理不尽な境遇にある人々がおり、彼等には公的な援助や、問題をとり除くための政策が必要です」とアナウンスし、それを実行するものである。そのために必要なものは、その当事者たちを浮上させる「ネーム」であり「カテゴリー」であり、明白な表象のための言語なのである。

ヘイトスピーチや生活保護者への心無い言葉、差別的な、心を塞がせるような暴力的言語は、到底受け入れられない。しかし、その次元とは別に、「あいまいな弱者」が「明確な弱者」を攻撃する構造的要因を認識して、「あいまいな」彼等をリフレーミング(新しいカテゴリーへと再度位置付け直すこと)し、「我々(政府も有権者も)はその苦しさや辛さを認知し共感していますよ」というメッセージを送らねば、協働の基盤である社会の分断はなおも別のねじれた形で立ち現れ、それは未来の大人たちの「冷たく思いやりのない社会」という基本イメージを再生産させることになる。

「わかりやすい弱者」へのケアも対応も、もちろんまだまだ不十分であるし、彼等の救済、彼等を放置しない公共政策の熟度を上げるべきなのは当然である。伸び悩む政党が、そうした「固定客対応」を叫ぶのも理解できる。

しかし、もし正論を蹂躙するような捻れた情動を前に、理性の言葉が全く通じないならば(トランプ!)、それは彼等を道徳的に糾弾しても問題解決の糸口にはならない。

「捻れた心」を生み出すこの世のカラクリがあるなら、それに対して「政治的に(百万の言葉と行動と工夫をもって)」対応しなければ、「あいまいな弱者」たちは、「痛みを伴う改革」を叫びながら、この社会構造の改善とは無関係に支持を誘導する政治集団に吸収されるだろう。ふわっと、ゆるっと。

「おれ(あたし)は不当な扱いを受けている」という不満をキャッチしたなら、政治がするべきことは「正論を言い続けること」ではない。もう百万回も言ってきたことだが、もう一度言う。

「あの人たち(政党)は、おれ(あたし)のことを話してくれている」と感じてもらえる言葉を用意することだ。