関西大学学費免除運動の経緯を見て思ったこと――忘れられた「学生運動」の時代

(1)近来の大学における学費減免運動

新型コロナウイルスの感染拡大以来、多くの大学がリモート授業の措置をとっています。これに際して、学生から不満の声が挙がっていると報道されるようになってずいぶん経ちました。対面授業に代替するリモート授業の形式としては、配信型、同時通話型、課題配布型などいくつかありますが、何にせよ対面授業よりは情報伝達のパフォーマンスが悪く、また教員と学生とで相互に設備環境が悪くて話にならないこともしばしば、というのは学籍のある私も感じるところです。実験器具や所蔵文献といった設備へのアクセスが閉ざされてしまったのも、いっそう大きな問題でしょう。

こうした事態をうけて、いくつかの大学では、学費減免運動が行われているようです。それらの情報を眺めてゆくなかで、いくつか興味深く思ったことがあるので、それについて考えていきたいと思います。念のために申し上げると、本投稿は個別の活動に関する賛否を示すものではありません。

(2)関西大学の学費免除運動

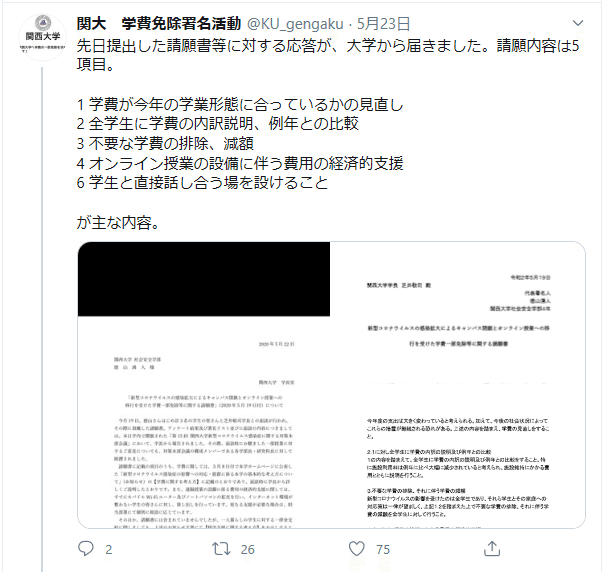

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って学費減免運動を行う学生がいる大学の一つに、関西大学があります。4月16日から5月15日にかけて署名運動をおこない、2719名の署名を得て学長に提出したようです。活動の詳細は公式Twitterで報告されているほか、署名提出時の顛末が『NHK NWES WEB』の記事「関大生学費一部免除求め署名提出」(2020年5月19日15時53分、最終閲覧日時、同25日19時42分)で紹介されています。

関西大学のケースでは、活動の代表者である学生個人に対して学長室から回答の文書が発行されるという珍しい展開を迎えています。

https://twitter.com/KU_gengaku/status/1264005875821277185?s=20

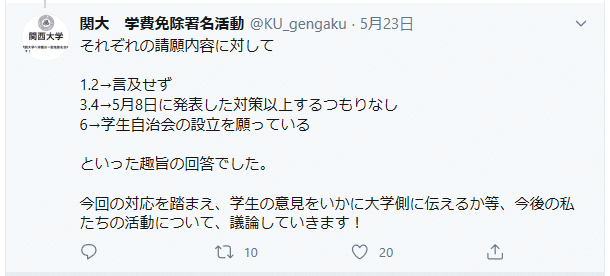

https://twitter.com/KU_gengaku/status/1264005878065160192?s=20

内容は、5月19日の署名提出時に学長が話したものとおおむね同一のようです。学生側は、〈①学費が今年の学業形態に合っているかの見直し〉〈②全学生に学費の内訳説明、例年との比較〉〈③不要な学費の排除、減額〉〈④オンライン授業の設備に伴う費用の経済的支援〉〈⑤学生と直接話し合う場を設けること〉という五項目を要求していたようです(元ツイートではなぜか⑤が欠けて⑥に飛んでいます)。学長の回答は①②を無視し、③④は要求を受け入れず、⑤は〈学生自治会の設立を願っている〉というものであった、というのが学生側の理解です。

興味深いのは、⑤の〈学生自治会の設立を願っている〉という部分です。原文では、〈学生が、大学又は法人に対する希望、意見等を申し出る場合は、それぞれの機関を通じてなされなければならない〉という学生規定を踏まえたものとされています。〈それぞれの機関〉というのが今ひとつわかりにくいのですが、単に〈大学〉〈法人〉を指しているのでしょう。文書は〈今後、学生自治のなかで正式な学生代表が誕生することを願っています〉と続いており、おそらく今回の署名による請願は、活動の代表者である学生一人の名義で持ち込んだものだったようです。Twitterアカウントの名義も「関大 学費免除署名活動」となっています。「活動」はあっても「会」がない、ということなのでしょう。

署名提出時に学長が口答で応じたという話の内容から見ても、この解釈は妥当なようです。

https://twitter.com/KU_gengaku/status/1263709383126511618?s=20

代表者はこの回答を〈新型コロナウイルスに係る問い合わせ窓口設定の考えはない〉とするものだと要約していますが、これは多少乱暴ではないかと思います。個別対応は困難であるから、団体として来てくれ、と言っているのです。代表者としては学生の意見を総合したつもりなのでしょうが、類似の、そして微妙に要求の異なる請願が今後無数に出現する可能性があるわけですから。

(3)〈今も作るなとは言っていない〉

上掲のツイートを見て思ったのは、〈今も作るなとは言っていない〉という学長の言葉のニュアンスが、現代の学生さんには非常にわかりにくくなっているのではないかということでした。おそらく学生側は、いまから自治会を作るのでは労力がかかり、誰もが自由に発言する場を得たいという思惑にはそぐわないという反発心があったのではないかと想像されます。しかし、歴史に鑑みたとき、大学当局側から学生自治会の設置を提言するというのは、きわめて珍しいことのはずです。

なぜならば、多くの大学には、学生運動の反省があるからです。

今は昔、「学生運動」という言葉がありました。単に学生が運動するという意味の普通名詞ではなく、特殊なニュアンスを持つ言葉です。以下、『国史大辞典』(吉川弘文館)の「学生運動」の項目を祖述する形で述べたいと思います(*1)。同項の執筆者は史学者の伊ヶ崎暁生氏です。

いわゆる「学生運動」の大元は、第二次世界大戦後、戦後民主主義の気風のもとで各大学に自治会が発足されたことにあります。節目となったのは1948年です。インフレの進行にともなって国立大の授業料が三倍に値上げされることになり、各大学の自治会はこれに反対すべく、代表者たちによる会合を重ね、最終的には代議員制による連合を組織しました。これが全日本学生自治会総連合、すなわち全学連です。

この時期の学生運動は、社会問題全般を直視しようという志向性が高く、学費以外にも、戦争で荒廃した学園の復興や戦犯教師の追放を唱えたり、原水爆実験や小選挙区制法案、安保、砂川基地の設置などの社会問題に反応したりしていました。彼らの多くはマルクス主義の影響を受けていたからです。さまざまな活動が重ねられてゆくなかで、内部分裂が多発し、1960年代中頃からは活動が暴力性を帯びていきました。大学占拠におよんで、授業や入試が中止になった例もあるほどです。最終的に「学生運動」は、その暴力性から支持をうしない、世間から白眼視されるようになります。

さて、忘れてはいけないことですが、関西大学もまた、学生運動が過激化した大学の一つでした。

当時、全国の大学で学生運動が熾烈を極めるなかで、ついには昭和44年8月、「大学の運営に関する臨時措置法」(通称「大学立法」)の施行によって、機動隊の導入がはじまります。関西大学では、この大学立法に反対する形で学生運動が活発化し、武装学生による学生会館の封鎖が決行されました。最終的に、役員人事をはじめとする改革が実現されましたが、学園の荒廃は暗い影を落としました。そして、同大学の学生自治会はこれを機に消滅してゆくのです(*2)。

史学者でもある学長の芝井敬司氏は、学園紛争がすでに終結した1970年代後半に大学生になった世代ですが、「学生自治」という言葉が持つニュアンスに対して無自覚であるはずはありません。歴史を踏まえているからこそ、〈今も作るなとは言っていない〉という否定形の表現になるのです。学生自治会がかつてのような政治色を脱色した(*3)という判断なのでしょうが、それにしても、関西大学の学長が学生に対して〈学生自治のなかで正式な学生代表が誕生することを願っています〉というメッセージを発信する時代が来ようとは。今昔の感に堪えません。

(4)だからどうした、と言われるならば

はじめに書いた通り、本投稿は個別の活動に賛否を示すものではありません。ましてや「関大 学費免除署名活動」のみなさんに学生自治会の設立をけしかけるものでもなければ、これは学生運動の火種(*4)だという根も葉もない批判をするものでもありません。しかし一つだけ言えるとしたら、学生の意思表示をめぐる近代史を押さえ、歴史と対話することで見えてくるものがあるのではないでしょうか。

私が関西大学の事例を知ったのは、早稲田大学の現役学生であるというジンさん(*5)のツイートを見たからでした。

https://twitter.com/zy_cheong/status/1264094326570672129?s=20

元のツイートとは異なる見方が示されています。だからということもあるのかもしれませんが、私もまた、この文書を読んで、ジンさんと同じ箇所に注目しました。対話の場があったということの意味を考えてゆくことが、学費減免運動の光明なのではないかという気がします。

(*1)JapanKnowledge版を参照しました。

(*2) 薗田香融、熊博毅「関西大学における学園紛争」、『関西大学年史紀要』(7-8)、1990年、471-496

(*3)『日本大百科全書』の「学生自治会」の項目。執筆者は手塚武彦、西根和雄。JapanKnowledge版を参照しました。

(*4)というのも、前出の通り、往時の学生運動もまた、学費に関する問題が発端となっていたから、そういう見方もできてしまうなあ、と思ったのです。もっとも学生運動の場合は、資産と学歴が紐付けられることへの警戒という意味合いが非常につよかったのですが。

(*5)学費減免運動等、新型コロナウイルス関連の大学の情報を得よう思ったときには、この方のアカウントを読むことにしています。アンテナが広く、意見の発信も積極的で、たいへん参考になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?