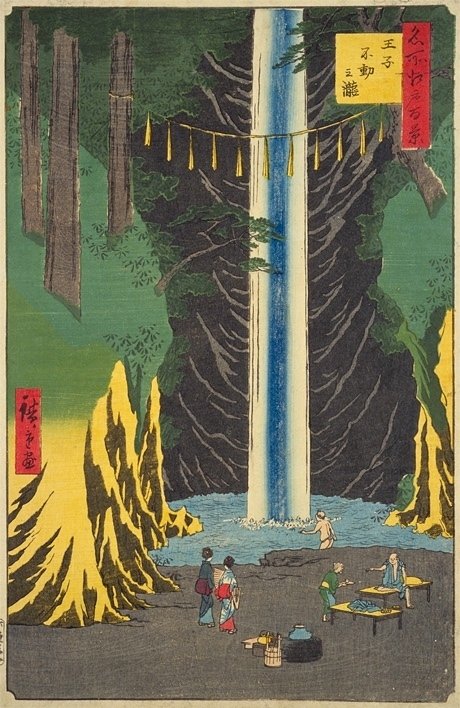

「王子不動之瀧」−広重オリジナルか?何かの模倣か?−『名所江戸百景』

今日は論文を読むことの必要性を実感しました。

これまで絵を見ていく中で舞台となる場所について調べて、江戸時代当時の文献との相違を見て、当時の景色を原体験するという工程で記事を描いてきました。

しかしその上で研究者の書いた論文を読むことで先行研究を知り、さらにそこからわかる課題を発見できるという素晴らしい流れが生まれるのです。

これまで『名所江戸百景』を115作品見てきましたが、ちょっと後悔しています。

10枚に1本でも論文を調べていれば、、。と笑

今日見る絵に対しての先行研究があるかはわかりませんが、今後見ていくものに対してもそういう姿勢をとっていきたいと思いました。

そんな論文を読みたい今日も広重。今回は『名所江戸百景』の「王子不動之瀧」です。

◼️ファーストインプレッション

この絵を見て一番に思ったことは、「北斎の『諸国瀧巡』にありそう!」です。

これまで『諸国瀧巡』について調べたことはありませんが、以前何かの雑誌で特集されていたのを読んだことがあります。

昨日見た滝は大瀧という滝でしたが、今回は不動の滝。

現在こんなに大きな滝は東京二23区にすら無い気がしますので現存していない可能性が高いでしょう。

気になるのはこの滝の上部に注連縄のようなものが吊るされている描写。

ここには何かが祀られているということなのでしょうか。

いつも思いますが、こういった高い場所とか手の届かない場所に吊るしものをした当時の人って絶対怖いもの知らずか、めちゃくちゃパワハラレベルでやりたくないことさせられてたんだろうなと思ってしまいます…笑

滝の麓にはふんどし一丁の男性がいます。

これがまさに昨日見た滝浴みという行為のことでしょうか。

陸地には茶屋の腰掛けで浴み後の男性が寛いでいます。おばあちゃんがお茶を差し出していますね。

縦長の画面がより縦長に感じられる構図ですね。

陸地から伸びる崖にある陰影が精巧で、ちょっと近代の影を感じてしまう寂しさを誘います。

◼️不動の瀧

この注連縄の正体は正受院本堂が上部にあったことから付けられているみたい。

不動の滝は、泉流(せんりゅう)の滝とも称され、正受院本堂裏の峽(はけ)から坂道を下った石神井川の岸にありました。『江戸名所図会』は、この地の江戸時代後期の景観を次のように説明しています。

正受院の本堂の後、坂路(はんろ)を廻り下る事、数十歩にして飛泉(ひせん)あり、滔々(とうとう)として硝壁(しょうへき)に趨(はし)る、此境ハ常に蒼樹蓊欝(そうじゅおううつ)として白日(はくじつ)をさゝえ、青苔露(せいたいつゆ)なめらかにして人跡稀(ひとあとまれ)なり、

室町時代、大和国に学仙坊(がくせんぼう)という不動尊の祈祷を修行する僧侶がいた。ある時、霊夢を見て東国の滝野川の地を訪れ、庵(いおり)をむすんで正受院を草創した。この年の秋、石神井川が増水したが、水の引いた川から不動の霊像をすくいあげた。学仙坊が、これを不動尊修法(しゅうほう)の感得した証と喜び、滝の傍に安置したと伝えられます。不動の滝は、滝の傍に不動尊が祀られていたことから付けられた名称ですが、今も、その跡が僅かに偲ばれます。

正受院は赤ん坊の納骨や供養をしていることから「赤ちゃん寺」と呼ばれています。

江戸時代当時ほどでは無いにしても今でもスポットになりそうなくらい東京にしては勢いのある瀧ですね。

滝の由緒も数回前の川口の善光寺に似ている。

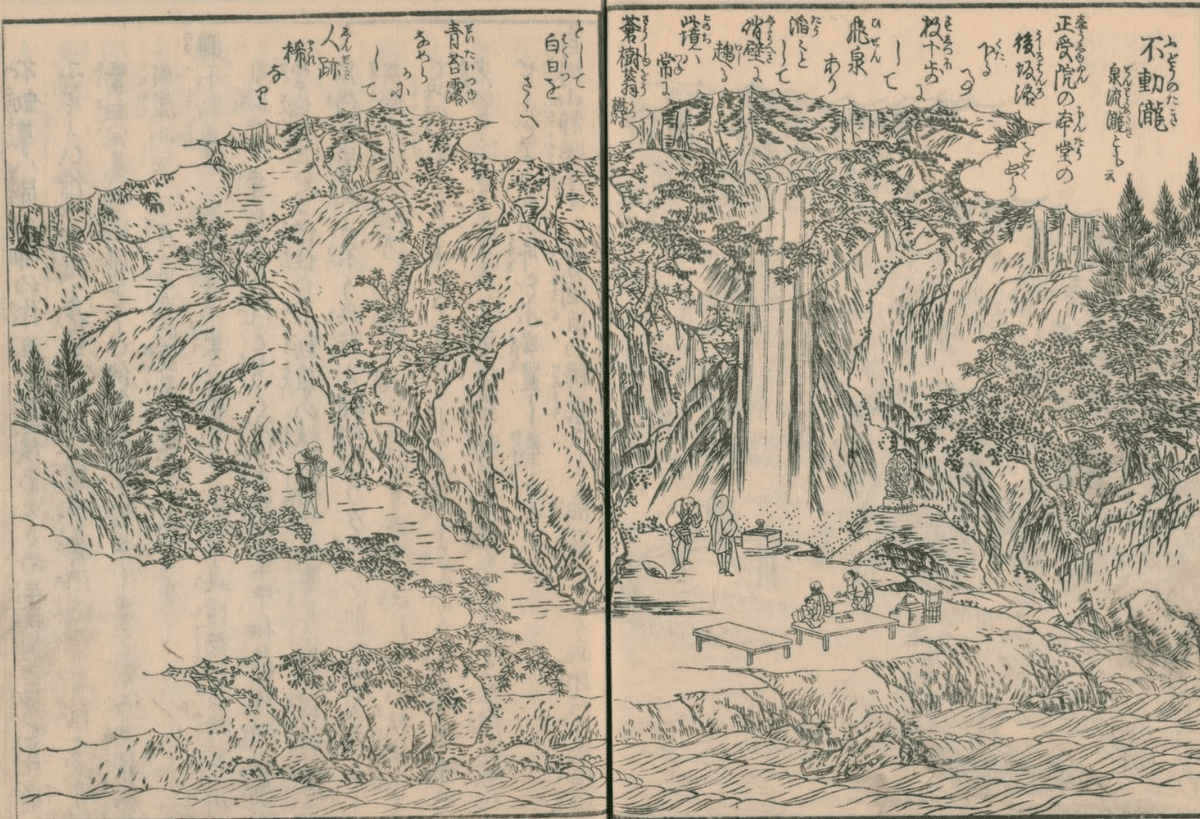

◼️『江戸名所図会』での描写

『江戸名所図会』ではどう描写されていたのでしょうか。

滝の高さや、上部の注連縄、麓の茶屋、周りの崖。全て広重は写実的な絵を描いていたのかもしれません。

「不動瀧 泉流瀧とも云

正受院の本堂の後坂路を巡り下る事数十歩にして飛泉あり滔々として硝壁に趨る此境ハ常に蒼樹蓊欝として白日をささへ青台露なめらかにして人跡稀なり」

上の引用部を参考に完成しました笑。

なので、挿絵の左ページの坂の上に正受院があるということになるのでしょうか。

そこから降ってくる坊主がいますね。

そこの僧侶でしょうか。それとも挿絵絵師が遊び心で学仙坊を映り込ませたのでしょうか。

【蒼樹蓊欝】とは、、、?という疑問しか浮かびませんでした。

蒼樹は、緑が青々としている木の様子であるというのは想像できますが、「蓊欝」という蒟蒻みたいな字の意味は草木が盛んに茂る様ということらしい。

この様子はまさに滝の両脇にある崖のことを指しているのでしょう。

緑も生い茂って青々としているのに加え、滝の勢い、ご利益も得られるなんて江戸屈指のパワースポットだったのでは無いでしょうか。

◼️『諸国瀧廻』との比較

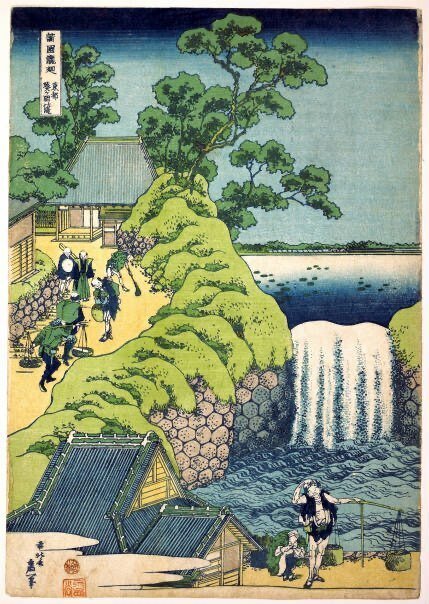

先に申し上げました、北斎の『諸国瀧廻』との関係について見ていきたいのですが、『諸国瀧廻』の八図には王子不動の滝は含まれていません。

「下野黒髪山 きりふりの滝」 「相州 大山ろうべんの瀧」 「東都葵ケ岡の滝」 「東海道坂ノ下 清流くわんおん[注釈 12]」 「美濃ノ国 養老の滝」 「木曽路ノ奥 阿彌陀ヶ瀧」(#3) 「木曾海道 小野ノ瀑布」 「和州吉野義経 馬洗滝」

こちらが八図の一覧なのですが、江戸区域で描かれているのは「東都葵ヶ岡の滝」のみ。

それはきっと溜池近辺の葵坂のことなのでしょう。例の金毘羅参りの。

やはりそうですね。

しかしこの描き方は模倣してない気しかしない。

他にそれっぽい雰囲気を醸し出す滝の絵を探してみます。

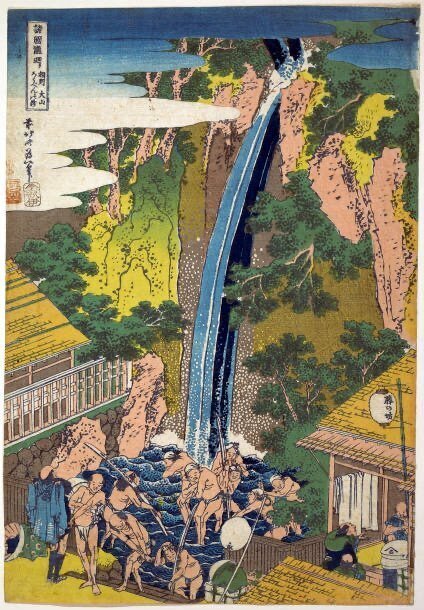

『諸国瀧廻』「相州大山ろうべんの滝」です。

神奈川県伊勢原の大山にある滝であるそう。

大山詣をする前に身を清めるために水垢離をしてる様子であると言います。

細く伸びる滝、両脇にある崖、麓にいる半裸の男性、近くの茶屋。似た特徴を持っているのでどっちかが模倣したのか、はたまた、何かしらの手本があって、それを両者とも模倣したといった流れなのでしょうか。

ちょっとその先行研究を探す必要がありそうです。

が、サイニーやグーグルスカラーを除いても検索の掛け方が悪いのか、見つけられません。

難しいなあ。

一応4本くらい論文を覗いて、該当箇所を発見する努力はしているんですけどね。。。。

ぴえん。

今回は導入が論文の重要さから始まったのにも関わらず、この絵に関する論文を見つけることができませんでした。

1日一本読んでいけば点と点が繋がる瞬間が現れそうな気がします。

今日は一本読んだので明日のを探して寝ます。

今日はここまで!

#歌川広重 #名所江戸百景 #王子不動之瀧 #王子 #不動の滝 #正受院 #滝浴み #江戸名所図会 #浮世絵 #アート #美術 #日本絵画 #江戸時代 #江戸絵画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?