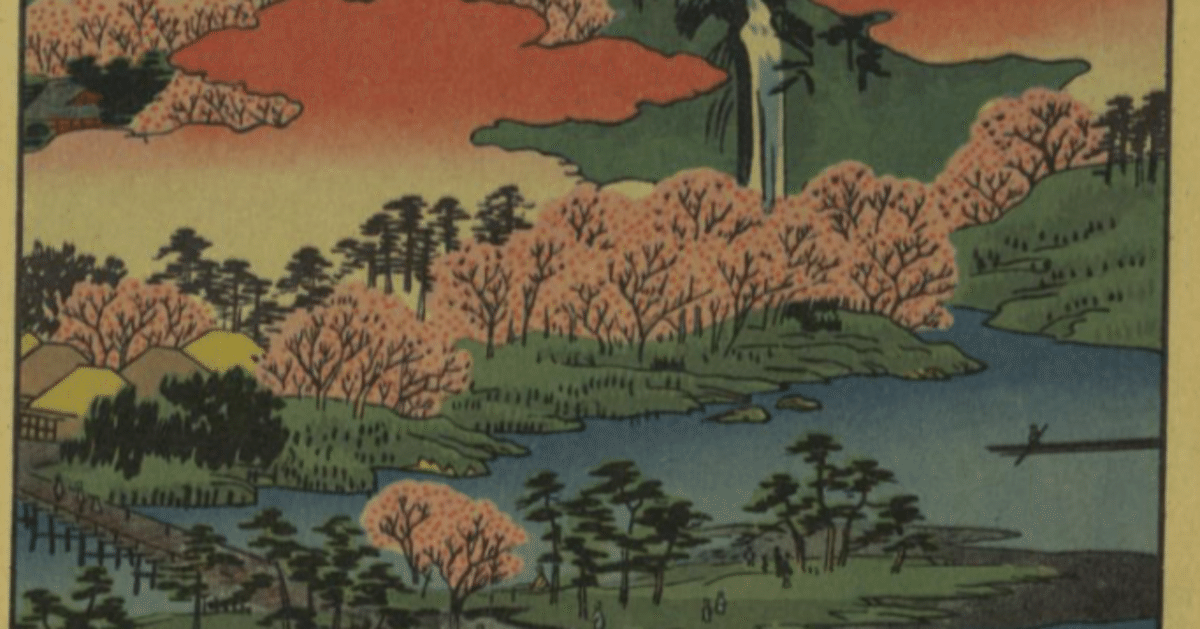

「山城 あらし山渡月橋」−華やかな桜と寂しくなる紅葉−『大日本六十余州名勝図会』

今日から『江戸名所図会』ではなく広重の作品群を取り扱いたいと思います。

やっぱり『江戸名所図会』はキリがないし、地誌として参考にしようと思います。

そこで新たにシリーズ化して見ていくのが歌川広重の『大日本六十余州名勝図会』です。

国立国会図書館デジタルコレクションで見ることができて広重の風景画であることから、『大日本六十余州名勝図会』を選びました。

まずは『大日本六十余州名勝図会』の作品について紹介いたします。

歌川広重によって描かれた日本の各名所の風景画描かれた作品群です。

嘉永6年(1853)に製作され、五畿内・東海道・東山道・北陸道・山陰山陽道・南海道・西海道から八ヶ所ほどがピックアップされて区分されています。

目次と本文の間に広重の肖像画が一枚挟まれています。

こちらです。

判子からわかる通り、版元は魚栄つまり魚屋栄吉であるということですね。

左上に書かれている句を解読してみます。

「東路へ(ま)代のこして 旅の○らとう

西のみ玉の 名ところ越見む 廣重」

とあります。

不明瞭なところもあるので意味をしっかり汲み取ることができませんが、東も西も旅の末に珠玉の名所を見つけたということでしょうか。

参照する国立国会図書館デジタル版は当時のものではなく、昭和9年、歴史画報社によって出版されたものです。

同版かは定かではないのが難点ですね。

とりあえず今回からは『大日本六十余州名勝図会』をみていくことにします。

「山城 あらし山渡月橋」です。

五畿のうちの一つの山城です。

関西の方を扱うのは珍しいのでしっかり場所を確認しないとですね。

桂川に架かる渡月橋は嵐山中之島地区を中間に渡して架けられています。

おそらく嵐電嵯峨とある場所から俯瞰したのが今回の絵の構図に当たるようですね。

桜が描かれているということは桜の名所であったということでしょう。

嵐山で検索してみます。

京都市西部にある山。北麓に保津川(桂川)が流れ、保津峡、または嵐峡と呼ばれる峡谷があり、山水の美で知られる。桜、紅葉の名所。歌枕。標高三八一メートル。あらしの山。らんざん。

桜と紅葉の名所とあり、桜は今回の絵と一致しますね。

紅葉について、いくつかの発句が見つかりました。

*新古今和歌集〔1205〕秋下・五二八「おもふ事なくてぞみまし紅葉葉を嵐の山のふもとならずは〈藤原輔尹〉」

*あさぢが露〔13C後〕「時雨がちなるころ、あらしのやまのもみぢ、をぐらの山のこずゑさびしくなりぬらんと」

*太平記〔14C後〕二・俊基朝臣再関東下向事「紅葉の錦を衣(き)て帰る、嵐(アラシ)の山の秋の暮」

時雨が降り始める秋から冬にかけて山を彩りますが、その後の寂しさを助長するものなのでしょうね。

「嵐山これも吉野やうつすらむ桜にかゝる滝のしら糸」 〔新千載和歌集・春下〕

上は嵐山の桜の歌です。

桜に架かる滝の白糸というのがまさに今回の絵に描き込まれている滝のことでしょう。

新千載和歌集が編纂された当時からこの白糸の滝は名所の一つであったのですね。

その滝というのは戸無瀬の滝という滝で、紅葉の歌枕として有名であったそう。

近世に入って角倉了以が船を通すようになったそうです。

桜の名所ということで今回の絵をみていきます。

やはり嵯峨の方面から渡月橋を眺めると、丘に茂る桜の花々とその間に湧き出る戸無瀬滝が瑞々しくさ春を演出していますね。

その華々しさが『大日本六十余州名勝図会』という日本全体の名所を描いた作品群の一番はじめを飾るのに適任だったのでしょうね。

広重作品の良さを再確認できた絵でした。

今日はここまで!

#歌川広重 #大日本六十余州名勝図会 #江戸時代 #江戸絵画 #日本絵画 #浮世絵 ”アート #美術 #芸術

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?