物語の器を造る仕事 『faber! no. 1』特集「本をつくる」試し読み

6月6日(日)開催のCOMITIA136で販売する『faber! no. 1』では、「本をつくる」を特集しています。今日から3日間連続で、特集記事の試し読みを無料公開! 最後に公開するのは、造本家新島龍彦さんのインタビューです。

確かな技術と新しい発想でこれまで他では見たことのない特殊な製本を次々と可能にしている製本会社・篠原紙工で制作チームのリーダーとして働きながら、個人で造本家としても活動している新島龍彦さん。個人の活動では、多くのクリエイターやデザイナーとのコラボレーションを通して、多彩な本を生み出しています。製本会社と個人という2つのフィールドで本の新しいあり方を考える若手クリエイターに制作の背景を伺いました。

新島龍彦[にいじまたつひこ]

造本家。1991年生まれ。多摩美術大学卒業後、株式会社竹尾にアルバイトとして勤務。2014年に有限会社篠原紙工に入社し、制作チームリーダーとして勤務。大学卒業後も会社に所属しながら個人としての造本活動を継続。物語を紙に宿して形作ることを造本と捉え、形態やジャンルに捉われるのではなく、内容にどこまで本が寄り添えるかを思考の軸として本作りを行っている。本の生まれ方・作られ方・売り方までを本作りの営みと考え、これからの本の在り方を日々模索している。

Webサイト

Instagram

紙で本をつくる意味

—新島さんはいつから本をつくり始めたんでしょうか?

明確に本をつくろうと思ったのは、大学一年の秋です。たまたま図書館で本のつくり方を解説している本を見つけ、本ってつくれるんだ……とその時思ったんです。実際に自分の手でつくり始めたらどんどんハマっていって、自然と本の作品をつくることが増えていきました。

—新島さんの作品を見ると、メディアとして本に何ができるのか、その可能性を探っているように感じます。大学時代はどのような感覚で本を考えていましたか?

大学の時は、ちょうどAmazonのKindleやEPUBが出てきた時で電子書籍元年って呼ばれていて、いよいよ紙の本じゃなきゃいけないようなものでなければ、紙でつくる意味がないのだろうと常に意識していました。

—『Silhouette(注1)』も紙の本である意味を考えて生まれた作品ですか?

僕は多摩美術大学の情報デザイン学科にいて、そこでセンサーを使った作品をつくる授業があったのですが、その時に環境によって変化する本というのを考えて『Silhouette』をつくりました。机に本が置いてあって、両側にライトをつけて、本をめくるとその動きがセンシングされてライトが切り替わり、出てくる影が変化する作品でした。開く度に環境によって見えるものが変化するのは紙でしかできないと思って、それが面白いなと。その時から、このシリーズは同期の梶原恵さんと一緒につくっています。2人ともその授業で本をつくろうとしていたので、じゃあ一緒にやろうという話になって。

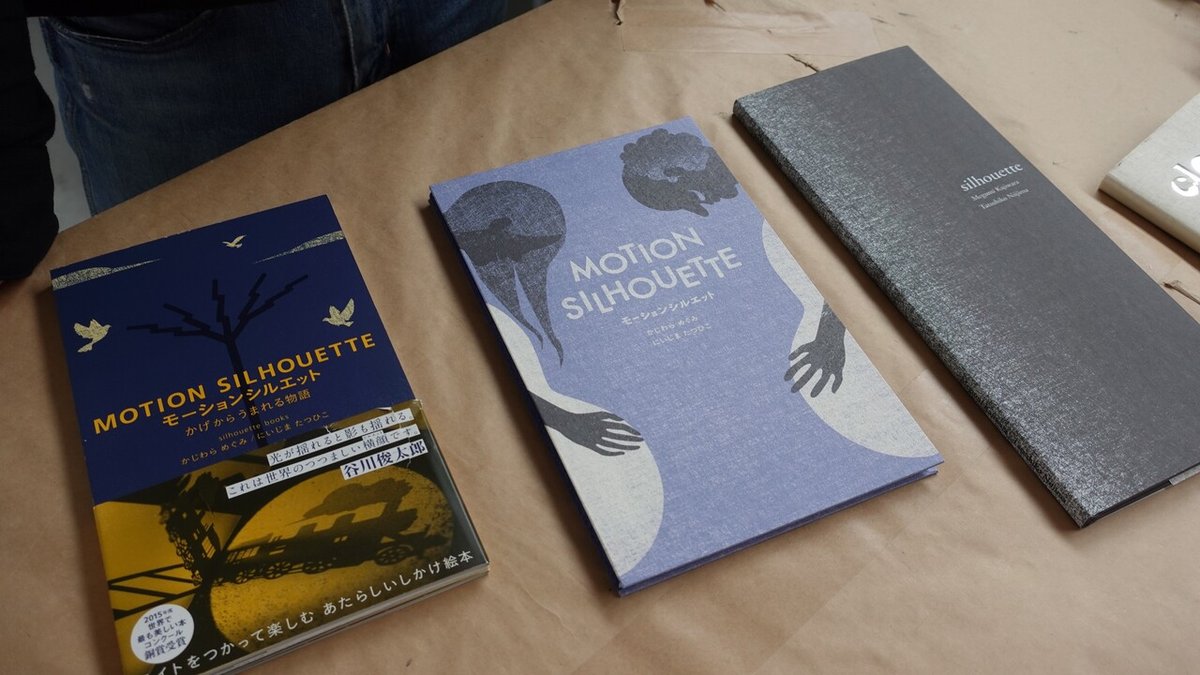

—オリジナル版の『Silhouette』と2作目の『MOTION SILHOUETTE(注2)』、出版されたもの(注3)と3種ありますが、それぞれ造本の仕方は違うのでしょうか?

2作目の『MOTION SILHOUETTE』は、卒業してから梶原さんとこのアイデアでもうちょっとできるよねと話をして、自主制作の手製本でつくりました。この本は2013年の暮れにできたんですが、これを製本してもらえる会社を探していた時に出会ったのが、今勤めている篠原紙工(注4)だったんです。その後、グラフィック社から出版したいと話をもらって2015年に出版されたのが普及版と呼んでいる3作目のバージョンです。これもつくり方はどんどん変わっていて、増刷がある度にアップデートしています。

—そうだったんですね。

オリジナルと普及版は全然構造が違います。ポップアップの部分なのですが、普及版の方は、刃を曲げてつくった抜き型を使って、白紙のページをくり抜いてつくってます。製本前に抜き加工を施して、全部製本してから、最後に抜きカスになる部分を抜き取っている。だからどうしても本のノドにのりしろのような部分が残ります。

手製本では、それが完全に別パーツになっていて、紙を半分に折ってパーツをつくり、根元を糸で縫い付け糊で貼り合わせることで、垂直に自立させています。縫い付けるのも貼り合わせるのも、完全に手作業。普通のポップアップって立体的に見せるのがメインだけど、この本はいかにポップアップの存在を消しながら影を出すのかが勝負だったので、このつくり方を採用しています。

—その構造は一作目の『Silhouette』の時から?

そうですね。一番最初につくった時は足を折ったパーツを本に切り目を入れて挟み込む方法をとっていましたが、どうしても綺麗にできなくて。なにかないかと考えていたら、大学4年の時に糸で縫い付けるやり方を思いついて、この方法に辿り着きました。ただ、立ち上がりが弱いところは根元に糊をつけて垂直に立たせています。

—普及版も良いですよね。細かい抜き加工も綺麗です。

どうしても細かくしたい部分は抜き型ではなくレーザーカッターを使っています。でも、これも量産にしてはかなり手作業が入っている(笑)。普及版はトータルで7刷、累計発行部数も18000部になりました。

—すごい! この本で評価された実感はあったんでしょうか?

あぁ。いや、もはや遠くて、自分のものって感じがしないですね。この子はどこいっても大丈夫だなと、作品が巣立っちゃいました。逆に、ずっとこの子におんぶしてもらってきたような大きい存在。この本が無かったらできなかったことが沢山ありました。でも、やっぱり新島龍彦が『MOTION SILHOUETTE』の人というわけではないので、造本家として、この本に負けないように頑張っていきたいと思っています。

—他に大学時代はどんな本をつくっていたんでしょう。

大学一年の前期にクローンというテーマでつくった本が、初めてつくった本。表紙から中身まで鏡でできていて、タンポポや竹、ジャガイモなど、どんどん増えていく生き物をテーマにしました。さっきは大学一年の秋に本づくりに興味を持ったと言ったんですが、改めて振り返るとこれは一年の前期につくっていますね。インタラクションの課題だったんですが、結果として本になりました。

大学3年の終わりには、友達のイラスト集をつくることになり、蛇腹の本を制作しました。大学では絵を描いてる友達がいっぱいいたんですが、ただ描かれたままなのはもったいないと思って、本にさせて欲しいなと。

—それは、自分から企画したんですか?

はい。初めてそういう形で企画からデザイン、製本までやりました。印刷以外は全部自分の手でつくっています。大学一年の秋から本をつくり始めましたが、2年生までは白紙を綴じたノートのようなものが多かったです。それで本のつくり方を掴んで、大学3年生くらいからようやくコンテンツを入れ込み始めました。意外かもしれませんが、昔から図工とか大っ嫌いだったんですよ。

—ええ!?

手先が幼い頃から器用じゃなくて、プラモデルとか一切つくれなかった。でも、本はなぜかつくれてそれが嬉しかったんです。

(注1) 『Silhouette』:梶原恵、新島龍彦/2012

(注2)『MOTION SILHOUETTE』:かじわらめぐみ、にいじまたつひこ/2013、ライプツィヒ・ブックフェアで行われた「世界で最も美しい本コンクール」で銅賞を受賞。

(注3)『MOTION SILHOUETTE かげからうまれる物語』:シルエットブックス(かじわらめぐみ、にいじまたつひこ)/グラフィック社/2015

(注4)篠原紙工:1974年創業の製本会社。商業冊子や紙加工を中心に、仕様の複雑なアート系書籍、紙をつかった文具やアクセサリーなど、あらゆるペーパープロダクトを生産している。顧客を企画から制作まで多岐に渡ってサポートする。https://www.s-shiko.co.jp/

このインタビューの続きは……

6/6(日)開催のCOMITIA136で販売するカルチャーマガジン『faber! no. 1』で読むことができます。本の詳細はこちらをご覧ください。

faber! no. 1

会場価格1300円/A4変形/42P

6月6日(日)COMITIA136

東京ビッグサイト青海展示棟Bホール[つ16a]

イベント終了後にはBOOTHでの販売を予定。

https://faber.booth.pm/

特集「本をつくる」の他の記事の試し読みも順次公開しています。こちらもぜひご覧ください!

野口さん編集って何ですか?(編集者野口尚子さんインタビュー)試し読み6/3(木)公開

るぅ1mmの漫画制作(漫画家るぅ1mmさんインタビュー)試し読み6/4(金)公開

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?