雑誌『Subsequence(サブシークエンス)』の話。文化資本としての雑誌。

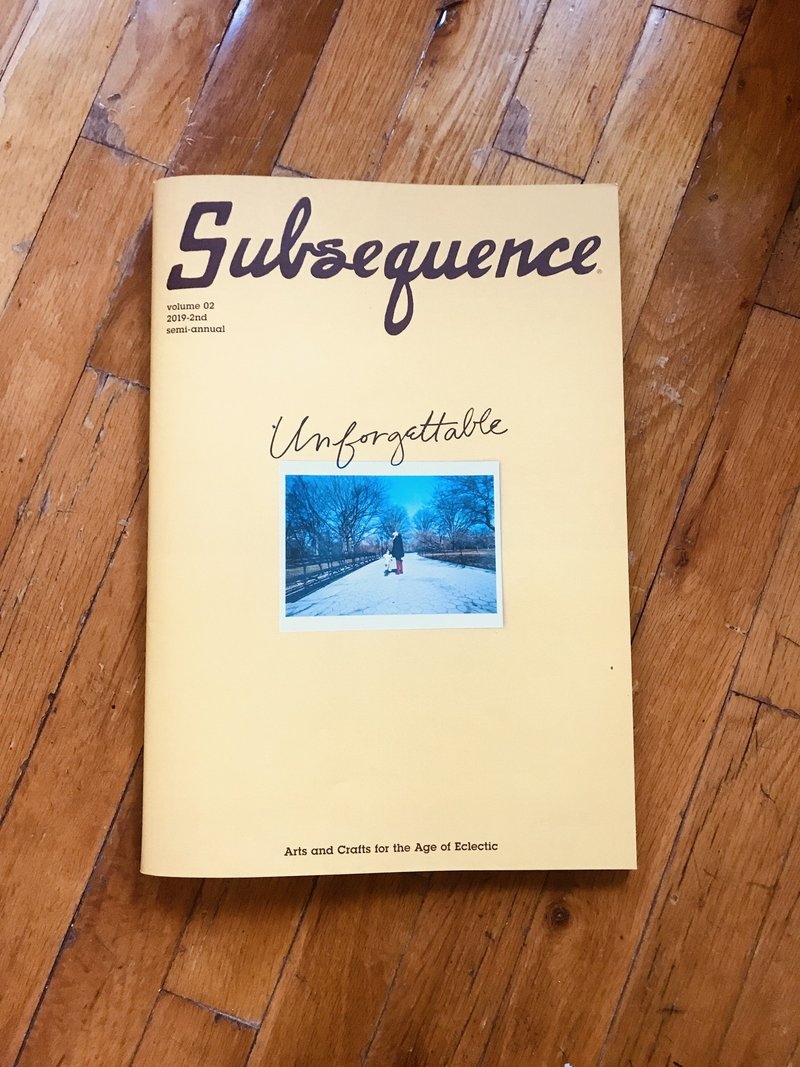

先月から『Subsequence(サブシークエンス)』というB4サイズの大判の、山吹色の素敵な雑誌が書店に並んでいるかと思います。

アパレルブランド「visvim(ビズビム)」の運営元である会社「キュビズム」より発売されている雑誌で、そのコンセプトについては、編集長の井出幸亮さんへのインタビュー記事を是非。https://www.houyhnhnm.jp/feature/302839/

「単なるノスタルジーや復古ではなく、現代だからこそ、紙でしか味わえない雑誌の必要性や意義があると思って、雑誌を作っています」

なぜ、バイリンガル(日本語と英語)なのか。

なぜ、1冊3,800円なのか。

なぜ、ネット時代のいま、あえて紙の雑誌なのか。

についても、インタビューで語られています。

私はご縁があり、第一号と第二号、両方関わらせていただきました。

第一号では、ニューヨーク在住の写真家、エイドリアン・ゴートさんの「特別な思い出のつまっている、とても大切にしているモノ(My Dearest Things)」を。

第二号の今回は、ニューヨーク在住の作家で独立系書店「Books Are Magic」のオーナー、エマ・ストラウブさんとの「忘れがたき『実家』に帰る(Returning to an Unforgettable Home)」という素敵な企画に参加させていただきました。

同企画とエマさんの魅力については後半で述べたく、まずは、『Subsequence(サブシークエンス)』という雑誌の魅力について。

同誌は、「ビズビム」というブランドがずっと大切にしてきた価値観や思想を、アパレルという「モノ」を通してだけでなく、「雑誌」という読み物を通して伝えてみたら…、という新しい試みでもあります。

それについてはHouyhnhnmさんのインタビューでも、編集長の井出さんが下記のように語っています。

井出:〈ビズビム〉のものづくりの特長でもある“糸から作る”というところから、ブランドのプロダクトで使っている天然染色の糸をヒントに、豪華本ではなくパラパラと気軽にめくって楽しめるような、雑誌らしい体裁ができないかと、特殊製本を専門に手掛ける〈篠原紙工〉に相談に行きました。普通はこれだけの厚さがあると一般的な製本の機械に通せないので、「中ミシン綴じ製本」は難しいんですが、これはアパレルの工場で使うような工業用ミシンを使って職人さんが1冊1冊、手で縫ってくれているんです。

だから、製本に時間も手間もかかって、校了してから本ができるまでもすごく長い。第1号は2,000部でしたが、第2号は4,000部刷っているので、まだ全部本ができていなくて、今も縫ってくださっている最中だと思います。でも、そういった職人の方のご協力があって、第1号はコチニール、第2号はクルミで染めた〈ビズビム〉オリジナルの糸を使う製本が実現できました。自分たちがいいと思うものを、そうしたさりげないところでも伝えられたらと思います。

ー 1冊3,800円という価格もそうですが、ありきたりに縛られない内容や販売方法などにも、これからの雑誌というものの可能性を感じます。

井出:制作・広報・販売まで、雑誌づくりに関わるあらゆる部分で、一から、こういう方法もあるのでは、というオルタナティブ・ウェイを模索しながらやっています。価格も、雑誌という括りで考えると高く感じられるかもしれませんが、広告収入のない媒体ということで、ビジネスとしては一般の書籍と同じですから、体裁や部数などの諸条件を鑑みると、実情としては現状でも「安過ぎる」くらいの設定なんです。その辺のギャップは難しいですね。世間的に「雑誌は安いものだ」という常識や思い込みみたいなものがありますから。でも、きちんと良いものを正直につくって、真っ当に成立する価格をつけて世に問いたい、という思いはあります。

さて、最新号に掲載されている、作家エマ・ストラウブさんへの取材ページ。

企画の内容は、第一線で活躍されている作家やアーティストなどの方々に登場していただき、

その方と一緒に「実家」にお邪魔し、その家で過ごした幼少期や思春期の思い出を語っていただくというもので、私は、NYのブルックリン在住の作家、エマ・ストラウブさんを取材しました。

エマさんは、ニューヨークタイムズ紙ベストセラー作家であるだけでなく、ブルックリンのキャロルガーデン地区にある『Books are Magic』という素敵な本屋さんのオーナーでもあります。

以前、同地区には「ブックコート(BookCourt)」というランドマーク的存在だった独立書店があったのですが、16年末に多くの人に惜しまれながら閉店。その時に「誰かがレガシーを継がなくては!」と立ち上がったのが、同店で書店員を勤めていたエマさんでした。

「独立書店のない街(ネイバーフッド)なんて、”心”を失った抜け殻のカラダみたいなもの」とは、18年にインタビューした時にいただいた彼女の言葉。(その時は、POPEYEのNY特集ためのインタビュー)

「本屋はただ、本を売り買いするだけの場所ではない。近隣住民にとってのコミュニティセンター的な役割(交流の場)もあると思う」

「街の”心”を建て直さなくては!」と感じたエマさん。

「本屋はただ、本を売り買いするだけの場所ではない。近隣住民にとってのコミュニティセンター的な役割(交流の場)もあると思う」

そういったことが独立書店「Books are Magic」の開業の動機だと語ってくれました。店内には、Book Courtから受け継いだ本棚もあります。平日の昼間でも人の出入りが結構あり、週末ともなれば、子連れ客で賑わう本屋としてはかなり成功しているようです。

そんなエマさんは、生まれも育ちもニューヨークの生粋のニューヨーカー。エマさんのお父さんも有名なミステリー作家で、マンハッタンの(高級地区)アッバー・ウェストサイド育ちーーと、まぁこういったことは、ちょっとググれば分かることなのですが、

このちょっとググれば分かる情報にもまた、より一層「この人のバックグラウンドをもっと知りたい」と思わせられたりするものでーーー。

いままでにも、エマさんご本人や作家であるお父さんへのインタビューを通して「バックグラウンドを探る」企画はみたことがあるのですが、

今回の「ご本人と一緒に実家を訪ねる」という企画は、取材対象者の思い出の、より深い領域に踏み込んだ企画だと感じました。

と同時に、あらためて21世紀の「カルチャー雑誌」の役割について、考えるきっかけにもなりました。

情報誌ではなく、「文化資産(資本)」としての(紙の)雑誌。そういった「あり方」や「可能性」を感じられる嬉しさ、また、こういった革新的なプロジェクトに声をかけていただいたことに何より感謝です。

そんなことを考えていたら、「世界は、グローバル・ハイクオリティでノーコミュニティ層と、ローカル・ロークオリティでコミュニティ層に分断される」という記事に出くわしました。

グローバルレベルでハイクオリティになれば、これまであまり儲からなかった分野であったとしても、これまでよりもずっと簡単にマーケットがグローバルになるーーーというあたりに、この雑誌の作り方との関連性を感じたのですが、まだうまく言葉にできません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?