#3 職場のコミュニケーション活性化に私がこだわる理由~ひとりの辛さが分かるから~

皆さん、こんにちは!オギーです。

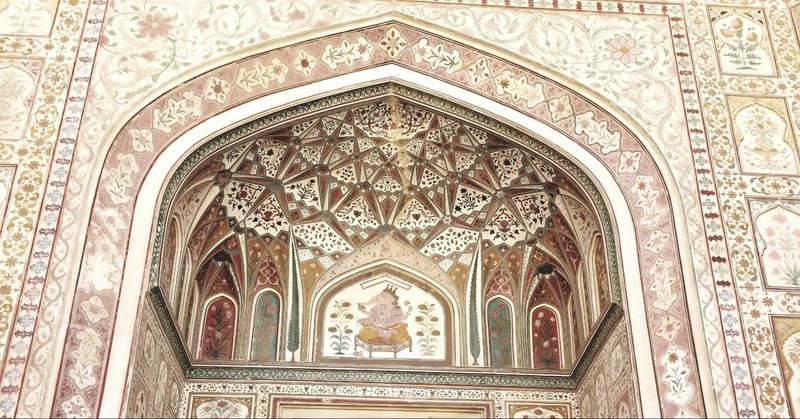

(↑の写真は2018年1月に、インドのジャイプールに所在する世界遺産、アンベール城にて撮影。「世界一美しい門」とたたえられているガネーシャ門です)

今回は、私がなぜ、職場のコミュニケーション活性化にこだわるのか、子どもの頃の原体験に遡って書いてみます。

結論を先に言うと、このようになります。

〇メンタル不調で倒れた先輩は、仕事の悩みを周囲に相談できず、ひとりで抱え込んでいた。

〇私も子どもの頃、学校の人間関係に馴染めなかった。ひとりでの辛さという点で、私は先輩と同じだったからこそ、先輩に強く共感した。

〇そこで職場のコミュニケーションを活性化して、先輩のようにメンタル不調で倒れてしまう人を少しでも減らしたい

1. 職場の先輩のエピソード

まず最初に、1回目の投稿で触れた職場の先輩のエピソードについて、もう少し詳しく書いていきます。

今から1年半ほど前、職場の先輩がメンタル不調で休職してしまうという、とてもショッキングな出来事がありました。

その先輩は、たくさんのタスクを抱えていて、なかなか思うように仕事がはかどっていませんでした。メンバー皆が出席するミーティングの場で、先輩が、上司から強く叱責されるという場面も時々ありました。

周りの人達は周りの人達で、自分の仕事で忙しく、自分を含め、先輩のことをあまりフォローできていませんでした。

今になって思い返してみると、先輩は、仕事の悩みを周囲に相談できず、独りで抱え込んでしまっていました。

そしてある日を境に、先輩は会社に全く来られなくなってしまいました。

後日、上司から「先輩は、うつ病の診断を受けたため、しばらく休職することになった」との連絡がありました。

その先輩は、私に仕事を教えてくれた一番身近な先輩なので、とてもショックでしたし、先輩を支えられなかったことを、私は強く後悔しています(先輩は現在は職場復帰されていますが、復帰に至るまで、辛い思いをされたと思います)。

2. 同僚の反応に対する、拭いきれない違和感

しかし、周囲の同僚に意見を聞いてみると、私と同じ意見ばかりではありませんでした。

ある同僚の意見「メンタル不調になってしまったのは本人自身の問題。私たちには、どうしようもなかったんだよ」

たしかに、「仕事を抱え込みすぎて倒れる前に、自分から上司や周囲に相談すべき。ボランティアではなく給料をもらっているのだから、仕事の進捗管理、ましてや自分の体調管理をできていないなんて、プロとして失格」という見方も、あると思います。

でも私は、そういう、いってしまえば自己責任論よりな考え方には、どうしても納得できませんでした。

そして、メンタル不調を防ぐにはどうしたらよいのか職場の相談窓口に質問してみたり、ビジネススクールに通い始めて、メンタルヘルスに関するサービスを提供する既存の企業・団体を調べてみたりと、色々と試行錯誤したのですが、どうもしっくりときませんでした。

そのうち、そもそもなぜ自分はこの問題にこだわるのか、また自己責任論的な考え方に納得できないのか?もよく分からなくなってきてしまいました・・・。

3. 子どもの頃の原体験

そんないい年して思考回路の迷子になった私は、通っていたビジネススクールの先生の個別面談を受けたのですが、その先生から、こんなアドバイスをもらいました。

ビジネススクールの先生「オギーさんの人生年表をつくってみると、何かヒントになるんじゃないかな!」

そこで私は、これまでの人生で起こった出来事、そしてその出来事のときに自分がどんなことを感じたのかを、紙に書き出してみました。

人生年表をつくってみて気が付いたことは、人生で特にきつかったな~という時期は、学校の人間関係になかなか馴染めなかった子どもの頃だということです。

私は北海道出身なのですが、小学校の時に東京に引っ越してきました。ただ都会っ子の同級生と仲良くなれず、ひとりで辛い日々を送っていたんです。友達ができてからは学校生活を少しずつ楽しめるようになりましたが、特に最初はひとりぼっちで辛かったです。

4. 私が先輩に共感した理由は、私もひとりだったから

子ども時代を思い出してみて、私はあることに気が付きました。

というのは最初に書いたとおり、メンタル不調で倒れた職場の先輩は、仕事の悩みを周囲に相談できず、ひとりで抱え込んでいました。

そして私も子どもの頃、学校の人間関係に馴染めなくて、ひとりだった。

つまり、ひとりでの辛さという点で、私は先輩と同じだ。だからこそ先輩に強く共感したんだ、ということです。

この共感こそが、「職場のコミュニケーションを活性化して、先輩のようにメンタル不調で倒れてしまう人を少しでも減らしたい」という私の想いの原動力になっていることに、ようやく気が付くことができました。

※「共感」という概念について

先ほど登場したビジネススクールの先生に教えてもらったのですが、共感というのは「相手の中に、自分を見つけること」なんだそうです。相手が自分と同じだと思うから、相手の痛みを、自分の痛みのように感じるわけですね。

一方、ニュース等を見て、ある人がどんなに困っていたとしても「自分には関係のない話だ」と思ってしまうことって、正直あると思います。困っている人と自分の共通点があまりにもなさすぎると、共感はできないわけです。

そして現代の社会では、昔よりも多様な属性や考え方が存在するので、共感できないケースが増えて、社会が分断されているように感じるのかもしれません。

一方、SNSを活用すれば、自分と共通点がある人を見つけることができ、つながりを感じられます。SNSは共感を集めるために、非常に有効なツールということですね。

5. まとめ

ここまで、私がなぜ職場のコミュニケーションを活性化にこだわるのか、書いてきました。

まとめると「メンタル不調で倒れた先輩は、仕事の悩みをひとりで抱え込んでいた。私も子どもの頃、学校の人間関係に馴染めなかった。つまり、ひとりでの辛さという点で、私は先輩と同じだったので、先輩に強く共感した」ということになります。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?