誉田屋源兵衛の大きなテーブル

古い船底を再利用したテーブル

とある仕事で京都市内中心部の老舗にお邪魔した際、置かれている大きなテーブルが古い和船の船底を再利用したものであることに気づいた。

それが誉田屋源兵衛で、京都市室町で創業285年を誇る老舗の帯商だ。

誉田屋源兵衛→https://kondayagenbei.jp/

ちょうど京都市内で新しく和船を作る話が進んでおり、細かな部分の造作が新しく手がける船の参考になるかも知れない。或いは、そのテーブルが京都の高瀬舟や琵琶湖の丸子船から再利用されたものなら例え部分だったとしても往年の実物の船をたどる手がかりになると思い、調査するためにお時間を割いていただいた。

この記事ではそのテーブルの調査結果と、関係の濃淡はあるものの、このテーブルと関連しそうな和船に纏わることを思いつくままに記そうと思う。

外観・寸法

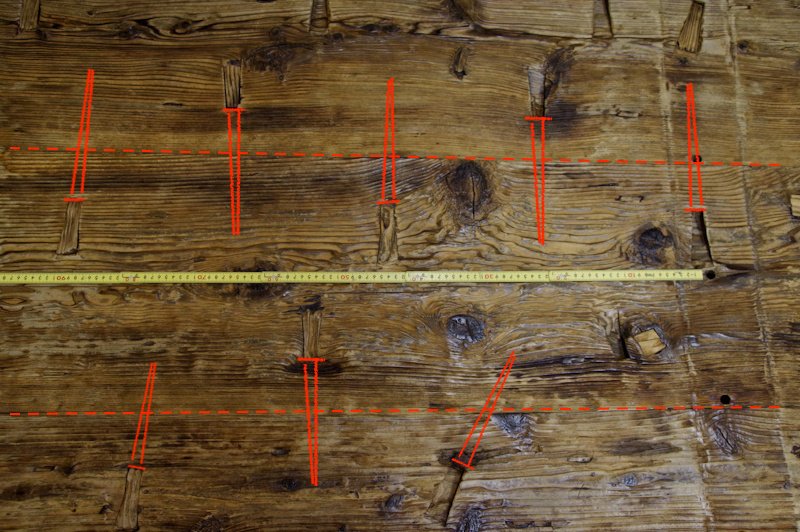

この面は船の内部で、木目から木表を船の外側に配置していることがわかる。

チキリは入っていない。

赤点線:板の合わせ目

釘間隔は22~25cmで交互に縫われている

船底の出自

さて、この船底はどこからやってきたのか。

十代目当主 山口源兵衛さんに経緯をお聞かせいただいた。早速結論だが、私が期待したような「高瀬舟」でも「丸子船」でもなかった。

このテーブルの天板は今から20年程前に、誉田屋さんのお知り合いで、石川の織物商の方が収集されていたものだったと言う。その織物商の主人が亡くなった後にその奥様から貰い受けたものであった。「石川の北の方」とのことであれば津幡のあたりなのかも知れない。

この方は和船に随分のめり込み、「船板博物館」のようなものを開設すべく、船として姿を留めているものはもちろん、破損した部材であっても和船に関するものを蒐集していたのだという。当の博物館開設は実現しなかったようである。

石川の船であったことはわかったので、少ない手掛かりから、この天板が元はどういった船の底板なのかを探って見たい。そこで、私の船造りの師匠である富山県氷見市の船大工、番匠光昭さんと、同じく氷見市の氷見市立博物館主任学芸員、廣瀬直樹さんにも写真を見ていただいた。このテーブルが石川からきたことが明らかになったので、能登地方の船に詳しいお二人は意見を聞くのに最適だ。

それぞれお二方の推測を箇条書きに纏める。

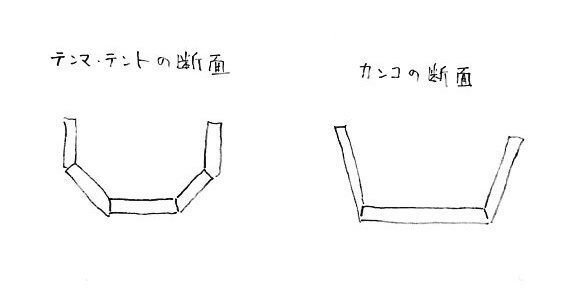

1. シキ(船底部材のこと。カワラと呼ぶ地域もあるが石川、富山ではシキと呼ぶ)の幅の広さから推測するとテンマやテントではない

(番匠、廣瀬とも。テンマ、テントは舷側板が上下2段に積み重ねられた船で、底板自体の幅はあまり広くなることはない)。

2. 能登の船で、シキがこの幅になるのであればカンコではないか(番匠、廣瀬とも。カンコは舷側板が一段で、テンマに比べ構造がやや単純。底が平らで広い箱型の断面形状で安定性が良いが復元力はテンマやテントに劣る)。

3. シキの接合にチキリ(蝶形の木製のコマで、板と板の接合面に嵌め込むことで接合強度を確保する)が入っていればドブネかも(番匠。チキリは使われていないことは確認済み)。

4. 津幡辺りの船ならば内水面の船の可能性はないのか?(小川)

河北潟では潟舟も使われていた。しかし、現存していない(廣瀬)。

5. 釘跡から推測して、元々の船底幅はこのテーブルよりさらに広かった筈(廣瀬)。

結論としては、このテーブルの天板がなんの船であったのかはわからないままだ。

しかし、造船ボルトなどが使われていた跡が見られるので、割と最近作られた船なのだろうと思う。といっても30~40年以上前のものだろう。

使用されている板の厚み、幅からするとなかなかに大きな船だったと推測出来る。

その他あれこれ

この船底の佇まいを気に入り、ご自分の仕事に欠かせない打ち合わせテーブルにするという山口源兵衛さんの感性と姿勢には見習うべき点が多く、帯だけではなくあらゆるものに目を凝らしておられることを知り、京都の老舗の迫力を思い知らされるような出来事であった。山口源兵衛さんは、この船底に限らず、他にも豪快に蒐集されていたようだが、それは価値の定まったものではなく古民家の木材だったり、物理的に蒐集できなかったものの、ある土壁の佇まいに心惹かれ欲しかったなどという話を聞くにつけ自分も目を鍛えなければと思う。

ところで、ごく最近、高知県四万十市下田に滞在する機会を得た。四万十の船のことも少し調べることができたのだが、いくつかこの船底のテーブルを思い起こす事柄を知ったので書き留めておきたい。

1点目。1997年発行の「高知県立歴史民俗資料館 企画展図録 四万十川 漁の民俗誌」に、中村市百笑(どうめき)の船大工、加用克之さんの話が再録されている。下田は四万十川流域の物資を大阪方面へと運ぶ積出港で、大阪方面との往来が盛んであった。主な積荷は木炭であったようだ。

この加用さんの祖父は船大工以外にも商売をされていて、四万十川の舟運でよく使われていたセンバという船の古材は京阪神の飲み屋に腰板としてよく売れたとのこと。水物だから、ということでもあったようだ。また、虫が食った板は「客の食いがいい」という験担ぎで喜ばれたという。

ここでも、船は壊れてしまってもなお徹底的に使われるという事実を伝えている(そのために船自体が残らず研究を難しくしているという一面もある)。

2点目。これは下田の歴史を研究している地元のお母さんから聞いた話だ。時代は不明。下田より少し上流の中村辺りの話だと勝手に理解しているのだが、四万十川河口周辺で使う船を作るために、石川から船大工を連れてきたのだという。

これとは直接に関係はないが、番匠さんから聞いた話では、能登、石川の船を富山県氷見の船大工が現地で作ることは多かったという。氷見には船大工が多く居たからだというが、何故多かったのかはわからない。船造りが盛んとは言え、他地域でも船は必要だっただろうから、氷見の船大工が他の地域に住み込んでまで作るという状況は、氷見に職能集団が形成されていたと考えるのが妥当なのか。

遠く離れた二つの場所で語られた言葉が交差する。四万十川で使われた船々の形成に、氷見の船大工が関わったかも知れない、などとつい想像を働かせてしまう。

今回のように、部材として再利用されたものでも私のような人間にとっては貴重な資料である。たとえ原型を留めていなくても、舟釘の打ち方、釘道の掘り方、木裏木表の使い分けなど往時の船大工の仕事ぶりを見せてくれる。

山口源兵衛さんからはテーブルに留まらず、ここに書ききれないほどの興味深いお話をお聞かせ頂いた。ここではとても纏められないが、美術作家としても船大工としても、自分ももっと突き詰めようという心構えを正すような機会だった。

山口源兵衛さん、誉田屋の皆さんにあらためてお礼申し上げます。