本棚プロジェクト 続編

こんにちは 12月に入り、冬めいた日。とはいえ関東の場合は冬本番になると快晴が続くものですが・・今日はどんよりして、生まれ育った新潟の冬空を思い出させます。さて、先日の続きになります。

前記事で、いわゆるスピ系書籍たち(つまり宇宙人が語っているチャネリング本など)を全て廊下に出した・・と書いていました。その様子がこちらです。50~60冊くらいありました(上段と中段)。

しかし・・やり過ぎました。(笑)

これだけの数を、書斎ルームのメインの本棚から移動したらば、「程よくスペースを作りたかった」ところ、一部、ガラガラになってしまい。一通り作業を終えてから、「あれ?こんなに開いても、入れる本ないわ」と我に帰る。自宅にある本の一部を移動する予定ではあったけれど、それにしても空きすぎ。それはそれで、見た目(自分の本棚を眺めるのが趣味なので・笑/見た感じはとても大事です)が落ち着かない。

そんな訳で、再び大移動。ただ、以前とは入れ方を変えました。前記事に書いた通り、これから準備するサロン&スクールの新しい企画、オンライン読書会では、入門編として私がかつてお世話になったスピリチュアル書籍たちも、ひとつのコースを立てて扱う予定なので、以前よりも良い待遇、きちんと背表紙を出して、立てて並べた状態で、(前記事の)分類(1)の本たちをメイン本棚に戻しました。以前はそれらもこの画像の上段のような置かれ方をしていたのです・・何と言うか、スピ系の本はカバーがキラキラしていたり、色使いが派手だったりすることもあり。

けれど冷静になってみると、分類(1)のスピ書籍たちはだいたい出版社が決まっていて、エレガンスと知性もちゃんと備えたカバーやタイトル文字で(フォントや文字色も大事)、背表紙を見せて並べても、秩序を乱すようなことはありません。「すみませんでした」と、並べたスピ書籍たちに一礼。

分類(2)の本たちも、見直すと(1)グループに昇格したものもあり、程よい量のスピ本たちが、メイン本棚にれっきとした背表紙を見せた状態で敗者復活しました。そしてそして・・廊下の本棚に出来たスペースにはなんと!キッチンの奥で密かに仕舞い込まれていた分類(4)の本たちが移動。その作業の中で、以前厳しくジャッジしてしまった態度を改めてみると、なかなか良さそうではないか・・という本もけっこう有ったりして。

過去にも、手放した本や石に対して、時が巡って「ああ!」と惜しむ経験は何度かあったけれど、惜しむまではいかずとも、簡単にジャッジしてしまっていた当時の自分の心理を反省し、廊下の本たちにも、すみません・・と一礼を。

自分の趣味とは関係なくお客様サービスの精神で「図書館」のつもりで目につきそうな新刊のスピ本を買っていた時期があったから、確かにその後冷静になった時に「うわあ(あやしい!)」と思って売りに出したものは多かった。1冊目がヒットした後の2巻3巻などの続編に、がっかりしたものも少なからず。けれども、本は本だし・・また簡単に売りに出す前に、もう一度それぞれ、良い所が無いか、学べる本、著者や出版社のヒューマニズムを感じる本かどうか、少し時間をかけて一つずつ手に取ってみようということに。

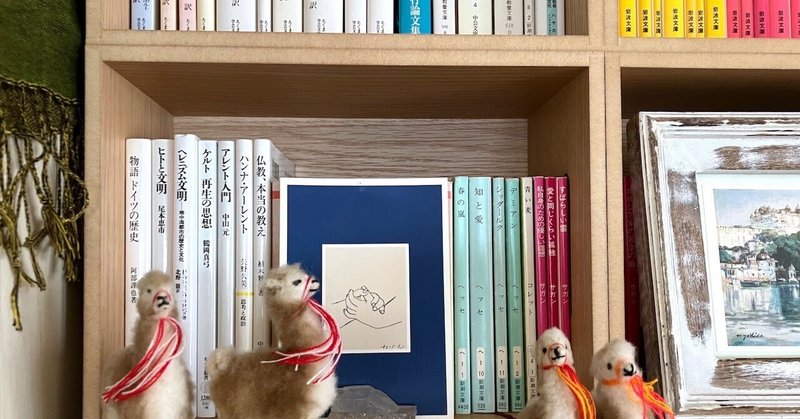

トップの画像は書斎のメイン本棚の上に載せている文庫コーナーで。「小説を読まない人、でも自分では小説を書く」という私が、それでも若い頃に少しだけ読んでみようかな・・と試して、多くは馴染めなかった(小説を読む自分というのがどうも難しい)けれど、唯一読めたというくらいのフランス女流文学やヘッセ、そして写っていないけど三島由紀夫などを並べてある。

どうして創作をするのに、創作物を読めないのだろう?これはナゾである。けれど若い頃に海外のヘヴィメタが好きで・・雑誌を見ていたら北欧のどこかの国のバンドのヴォーカリストが、「自分はクラシックしか聴かない。ロックやメタルなんて聴かない。(←けれどこの人が曲作りを担当している)」と語っていたので、きっとそういう人間もたまには居る。私も、学術書や研究書が好きだけど、文学は読まない、・・読めない、という感じ。

作業の結果、お世話になったスピ系書籍にも礼儀を払うことが出来たし、背表紙を眺めながら、書斎ですぐに手にとれる状態で、読書会・入門編の準備も出来そうだ。

これからまだまだ増えそうな分野(古代史や神話学や人類学など)に関しても今回の本の整理によってそれぞれ程よく場所が空いて。今後の収集と、読書と、そして読書会や創作活動のプランが立てやすくなった。嬉しい。

読んで頂き、ありがとうございます。

Love and Grace