図書館で見つけた「野球」に関する本たち

この記事では学校の図書館で見つけた「野球」に関する3冊の本を紹介する。

高校野球名将の流儀

世界一の日本野球はこうして作られた

1冊目は朝日新聞スポーツ部『高校野球名将の流儀 世界一の日本野球はこうして作られた』である。図書館の分類番号は783.7である。

著者の朝日新聞スポーツ部は、日本や世界で取材するスポーツ記者たちの集まりで、中には高校野球の取材歴約30年の安藤嘉浩氏なども所属している。

WBC優勝で世界一を証明した日本野球。この本は名プレイヤーたちの「心・技・体」の基礎を築き上げた高校野球の名監督13人の哲学に迫る。

高校時代のイチロー、松井秀喜、村上宗隆、松坂大輔などスターの秘話満載。

ここで、九州学院高校野球部総監督(現 彦根総合高の学校長兼野球部総監督)の坂井宏安氏と村上宗隆選手のエピソードを1つ紹介する。

高校通算は52本塁打。清宮幸太郎君の111本に比べたら少ないけど、打席数の半分くらいが四球だった。

ムネは、ちゃんと我慢ができる生徒だった。もちろん、ボール球に手を出したら、私に怒られるしね。バットを置いて、悠然と一塁に向かっていた。

ただ、高校最後の夏は苦しんでいた。熊本大会の2回戦は、下級生の本塁打でやっとこさ勝ったの。ムネが下を向いているから、「なにやってんだ」と怒ったんだ。そしたら、「やろうと思っているのに、できないんですよ」と言い返してきた。そういう熱いところがあるのよ。人一倍、責任感が強いからね。

プレーだけでなく村上宗隆選手の人柄がわかる監督とのやり取りが書かれている。

次にWBC準決勝直後に坂井宏安氏に会いに行った時の話を紹介する。

「みんな調子が悪いとか言うとったけど、おれはちっとも心配しとらんかったよ。昔から1回戦、2回戦では打たんでも、大事なところで打つのがムネだったからね」

坂井さんは当然のことのように話し、「ムネは決勝でも打つんじゃないかな。ホームランが出るかもしれんね」と予言しました。

村上選手が米国との決勝で同点本塁打を放ったのはみなさんもご存知の通りです。

高校時代の村上選手を間近で見てきた人にしかわからないものがあると感じた。

このようにスター選手たちはどのような高校時代を送ってきたのか、監督とのやり取りが鮮明に書かれている。

監督さんたちの話は、自己啓発・人材育成・子育てのヒントにもきっとなるはずだ。

指導者はどうあるべきなのか、十人十色の指導方法をこの本を通して学ぶことができる。

統計学が見つけた野球の真理

-最先端のセイバーメトリクスが明らかにしたもの-

2冊目は鳥越規央,『統計学が見つけた野球の真理 最先端のセイバーメトリクスが明らかにしたもの』である。図書館の分類番号は783.7である。

著者の鳥越規央は統計学者で、江戸川大学客員教授。野球などにおいて選手のデータを統計学的見地から分析し、評価や戦略立案に活用するセイバーメトリクスの日本での第一人者である。

この本はセイバーメトリクスの原理が書かれた第1章から始まり、投手、打撃、守備、走塁それぞれの指標が詳細に書かれた全10章からなる。具体的なグラフや表が多く使われた構成である。下の写真のようにそれぞれの指標がまとめられている。

近年、テクノロジーの発達により、選手やボールの動きを計測する技術が格段に向上した。第9章の「セイバーメトリクスの革命」から少しだけ文を紹介する。

「選球眼」が正確に測れるようになった

たとえば「選球眼がよい」ことを示すのに、従来は四球の多さに着目することが多かった。四球獲得能力の測定は四球/打席数で算出するBB%の利用が主流だが、過去には出塁率から打率を引いた「IsoD」(Isolated Discipline)が四死球による出塁の度合いを測る指標として提案されていた。しかし、四球の多い打者というのは、投手が勝負を避けざるを得ない長打力のある強打者であることも多い。そのため、IsoDが選球眼の評価として使われることに疑問が呈されるようになった。

そこで、「ボール球に対してスイングする割合」を求めることで、選球眼の良し悪しを測ることが考えられた。

より良い計測方法は何なのか、常に追求していることがわかる。

さらに10章ではその選手がどれだけ勝負強いか(いわゆるクラッチヒッター)や配球をいかに評価するのかについても書かれている。

この本を読むことで野球はいかに頭を使うスポーツであるのかを理解し学ぶことができる。

野球の経済学

3冊目は小林至監修,『サクッとわかるビジネス教養 野球の経済学』である。図書館の分類番号は783.7である。

著者の小林至は桜美林大学健康福祉学群教授で博士(スポーツ科学)。

92年千葉ロッテマリーンズにドラフト8位入団。史上3人目の東大卒プロ野球選手となる。05年から14年まで福岡ソフトバンクホークス取締役。パ・リーグの共同事業会社「パシフィックリーグマーケティング」の立ち上げや、球界初となる3軍制の創設など行った。

この本はプロ野球選手だけでなく、球団、球場、マネジメントやマーケティング、MLBなど様々な視点からみた野球の経済学がイラストと共に書かれている。全7章からなる。

40の質問と答えがイラスト付きでわかりやすく解説されている。

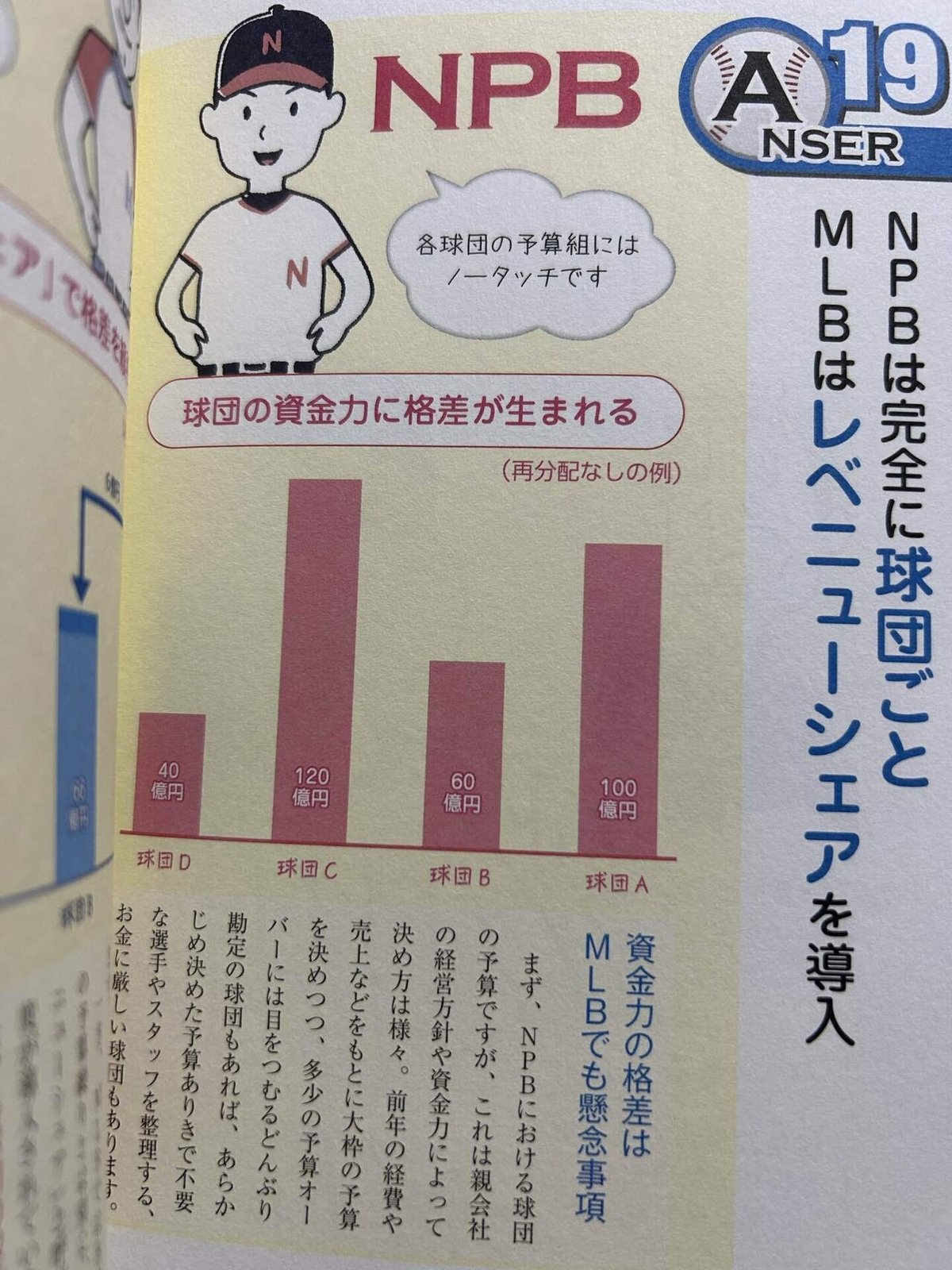

途中、球団の予算についてのページがあった。

NPB機構は各球団の予算繰りには干渉しないため、資金力の差がそのままチーム力の差に繋がりやすい環境の一方、MLBでは各球団の収益の約30%を一旦MLB機構に集めたあと、均等に再分配する、「レベニューシェア」という制度が導入されているという内容が書かれている。

他にもこんなページあった。

「フロント」と聞いて球団の上層部をイメージするが具体的にどんなことをしているのか、イラスト付きでわかりやすくまとめられていた。

経済学と聞くと一見難しそうに聞こえるが、この本は何といっても見やすく、とてもわかりやすいためさくさく読み進めることができる。

野球の試合だけでなく、野球の経済学について理解を深めたい方には是非読んで頂きたい1冊だ。

まとめ

以上,この記事では3冊の「野球」をテーマとした本を紹介した。野球は好きだが、野球について書かれた本は読んだことがなかった。

3冊の中では特に「高校野球名将の流儀

世界一の日本野球はこうして作られた」のようなスターになる前の選手と監督の実際のやり取りが書かれた形式のものが興味深く印象に残った。自分と照らし合わせながら読むことができる本はとても面白い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?