もっと楽々コピペで立案!非効果的健康管理:パーキンソン病の看護計画

非効果的健康管理:パーキンソン病の看護計画

<定義>

非効果的健康管理とは、疾患によって医療処置・症状の管理・身体機能の維持などを必要とする患者やその家族が必要な処置やケアを行う事が困難あるいは不十分であり、望む生活ができない状態を言う。

<「非効果的健康維持」と「非効的健康管理」の使い方の違い>

「非効果的健康維持」は喫煙、運動不足や過食・偏食などの不健康な生活習慣を変えたいと願っている個人に用いられ、発病を予防するための1次予防の場合に使用する。

「非効的健康管理」は疾患や健康管理に関する教育が必要な患者に使用する。

看護計画

疾患:パーキンソン病

既往歴:

治療内容:

目標

自己管理に必要な知識や技術を習得できる

問題点に気づき対処できる

必要な支援を受けられる

O-P

1.検査データ

-血液検査、尿検査、レントゲン、CT、MRI脳画像検査(これらに異常がない事を確認する)

-DAT(ドパミントランスポーターシンチグラフィ)スキャン、MIBG心筋シンチグラフィ、脳血流スペクト検査、嗅覚検査

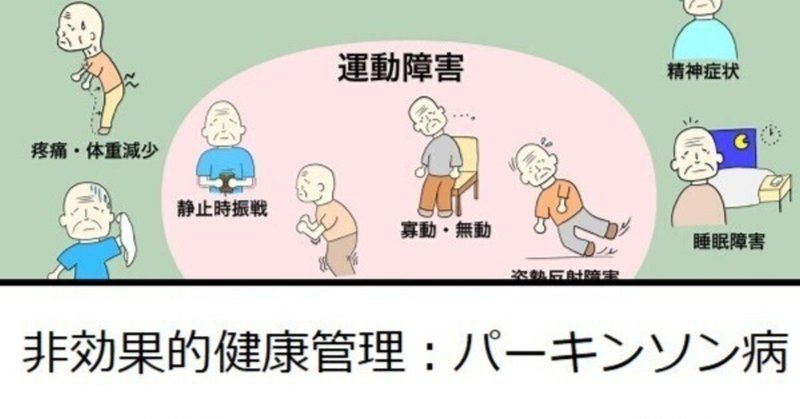

2.運動症状の有無、程度(四大徴候)

-振戦

-無動、動作緩慢

-筋強剛、固縮

-姿勢保持障害

3.その他の運動症状の有無、程度

-仮面様顔貌

-特有な姿勢(前方への屈曲姿勢、腰曲がり姿勢、首下がり)

-歩行障害(すり足、すくみ足、小刻み歩行、突進歩行、腕のふりがない)

-鉛管現象

-歯車現象

-小字症

-小声

-ジスキネジア

4.非運動症状の有無、程度

-睡眠障害(突発的睡眠、不眠、レム睡眠行動障害)

-精神症状(不安、抑うつ、意欲低下(アパシー)、注意障害、幻覚、妄想、認知症)

-自律神経症状

・心血管系(起立性低血圧)

・消化器症状(嚥下障害、流涎、便秘、胃食道逆流症、胃不全麻痺)

・排尿障害(頻尿、尿意切迫、残尿、尿失禁)

・性機能障害(勃起障害)

・発汗障害(発汗過多、発汗低下)

-その他の症状(嗅覚障害、易疲労感、痛み(特に下肢)、痺れ、体重減少、むずむず脚症候群、衝動制御障害、ドパミン調整障害、会話困難、性欲亢進など)

5.日内変動の有無

6.認知力、理解力

7.ADL・ADL自立度(BI、FIM、なんで式看護ケアADL必要度)

8.補助具や自助具の使用状況

9.重症度(Hoehn-Yahr(ホーン・ヤール)分類と生活機能障害度)

10.服薬状況

11.薬物療法の効果

-パーキンソン病のコントロール状況

-Wearing-off現象の有無

-on-off現象の有無

-onの遅れの有無

-onの消失の有無

12.薬物療法の副作用の有無(幻覚、幻視、妄想、ジスキネジアなど)

13.外科的治療(手術)の有無

14.活動量

15.リハビリテーションの実施状況

16.食事摂取量、食事内容

17.体重、体重の変化

18.排便状況、便秘や下痢の有無

19.疾患について誰にどの様に説明されているか

20.疾患、治療に対する受け止め方

21.疾患についての理解

22.治療についての理解

23.不安に思っていること

24.ストレスの有無、対処方法

25.セルフマネジメントの内容

-セルフマネジメントに対する理解度

-患者が行っている行動が正しいか

26.生活状況

-1日の過ごし方

-食生活(回数など)

-運動量、運動習慣

-喫煙や飲酒の有無

-自宅・地域の環境

-職業

-経済状況

27.家族のサポートの有無、状況

28.家族の知識、理解

29.ソーシャルサポート(社会的支援)の活用状況

-情緒的サポート:共感や愛情の提供

-道具的サポート:形のある物やサービスの提供

-情報的サポート:問題の解決に必要なアドバイスや情報の提供

-評価的サポート:肯定的な評価の提供

T-P

1.症状日誌をつけて症状の頻度や程度を把握し、患者と話し合う機会を設ける

2.ADLに応じて必要な動作を介助する

-できる事は自身で行う様に声掛けする

-できない事は介助する

※コピペでかんたん立案!セルフケア不足:食事/入浴/更衣/排泄の看護計画を参照

3.多職種連携し、患者に合わせた適切な動作や補助具・自助具を活用できる様に調整する

4.多職種連携し、患者に合わせた適切な運動が行える様に調整・実施する

-パーキンソン病体操

-筋力訓練

-ROM訓練

-作業訓練

-装具療法

-ADL訓練

-嚥下訓練

-発声訓練

5.精神症状や不安に対して以下を行う

-安楽に過ごせる様に環境を調整する

-患者の思いに寄り添い、尊重した態度で接する

-患者の思い、不安に思っている事を傾聴する

-患者の発言、表情や行動で気になった事は理由を確認する

-気分転換できる方法を検討する

※コピペでかんたん立案!気分転換活動不足(成人)の看護計画を参照

6.多職種連携し、ADLに応じた自宅改修を検討し提案する

7.疾患に対する注意点や自己管理の方法についてのパンフレットを作成する

8.家族が同一の知識を得られ対応できる様に、 家族全員に説明できる場をつくる

9.在宅医療が受けられる様に多職種や地域と連携する

10.退院前カンファレンスを開催する

-患者や家族がニーズや不安な事などを表出できるように支援し、必要時は代弁する

-退院指導の内容を地域の支援者に伝える

11.ソーシャルサポート(社会的支援)を紹介する

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?