成人看護学実習ーアセスメントから関連図、パンフレットまで。具体例から学ぶ!

アセスメントの考え方を教えてほしいというメッセージをもらったので学生の頃にかいたものを参考に解説したいと思います。最後に肝硬変の患者指導パンフレット、関連図、アセスメント4Pをまとめています。実習の記録の参考にしてもらえたら思います!

肝硬変ってどんな病気なの?

肝臓に慢性的に炎症が起こり、肝細胞の破壊と再生が繰り返されると徐々に線維化(肝臓にかさぶたの様な物質ができ、通常の機能が果たせない状態)が起こり、肝臓本来の細胞の構造が破壊されていきます。

肝硬変は程度により、「代償性」と「非代償性」に分けられます。

「代償性」とは肝臓の機能がなんとか保たれており、症状は現れないことが多く、「非代償性」はその名の通り肝機能を代償することが出来ない程度にまで悪化している状態をいいます。

ウイルス性、アルコール性、非アルコール性、自己免疫性などによる炎症が長期に渡り起こることが主な原因です。

肝硬変がさらに進行すると、肝がんへまで進展する可能性が高くなり、最終的には肝不全(肝臓の機能が大きく低下し、役割を果たせなくなる状態)となり死に至る場合があります。また様々な合併症(症状)が起こり、治療が困難になっていきます。

アセスメントのポイント

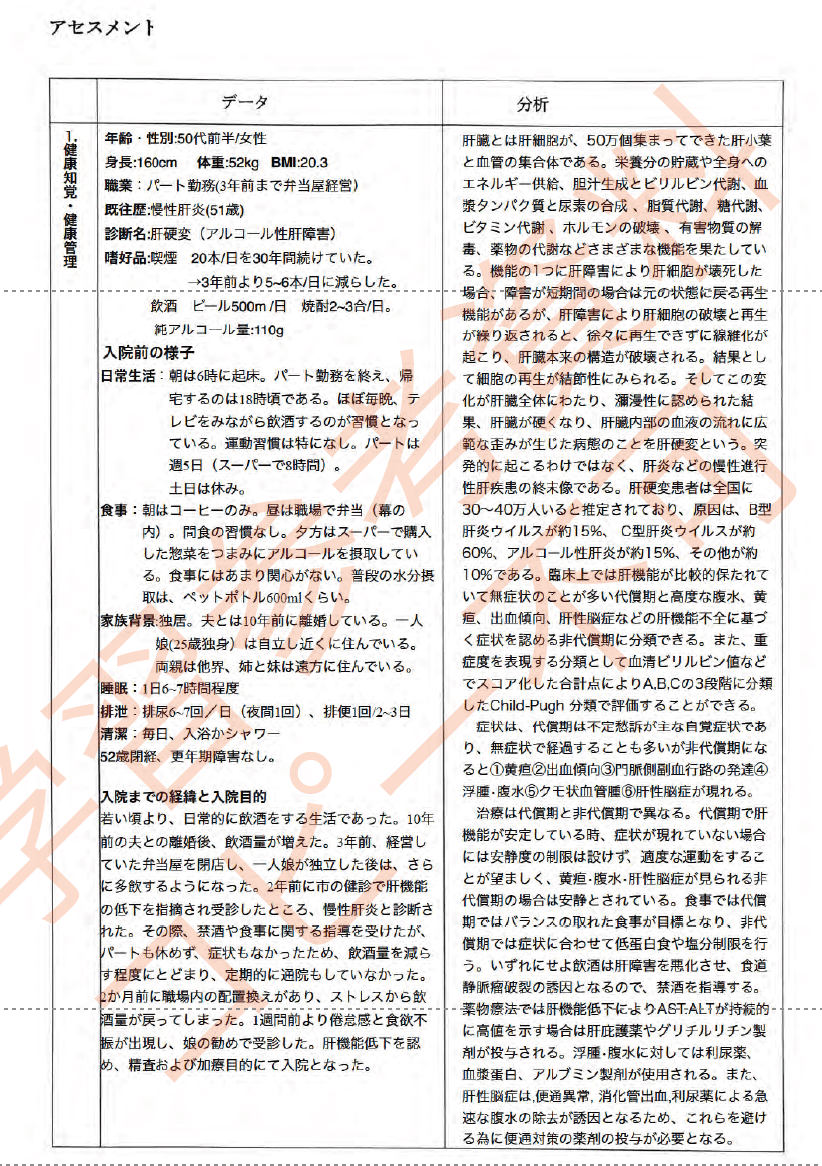

これは健康知覚・管理の1ページ目となります。残りのアセスメント11ページ分はダウンロードください。アセスメントで1番大事なのは健康知覚。以下にポイントもまとめてみました!

健康知覚ー健康管理

患者が自分の健康状態を正しく知覚しているかをアセスメントする。そこから患者が現在の状態を維持・改善するための何ができているのかをアセスメントする。時には自己の病態を正しく認識できておらず、ただただ何もしない患者もいる。そういった患者については正しい認識をしてもらうところから改善してもらう必要がある。最終的に現在の患者の疾患がどの程度まで進行して、どんな治療を行なっているのか。今後はどんなリスクがあるのか、それに対して現在はどんな対応をしているのかといったところまでアセスメントできるとよりいい。

アセスメント項目

①現在の健康状態と今後の状態予測

②患者の健康・疾患の管理状態

③健康に対しての目標 など

必要なデーター

・健康状態

・ヘルスポロモーション

・病気の既往、入院、手術、家族歴

・食事、運動機能、使ってる薬剤、行われてる治療

・関連のあるデーター(診察所見や血液データーなど)

・疾患が悪化する危険因子

・薬の処方理由、リスクのある副作用

・疾患の観察するべき項目(薬剤の副作用や年齢、既往などから)

アセスメントの具体例は最後にまとめてダウンロードできるようにしました。参照ください!!

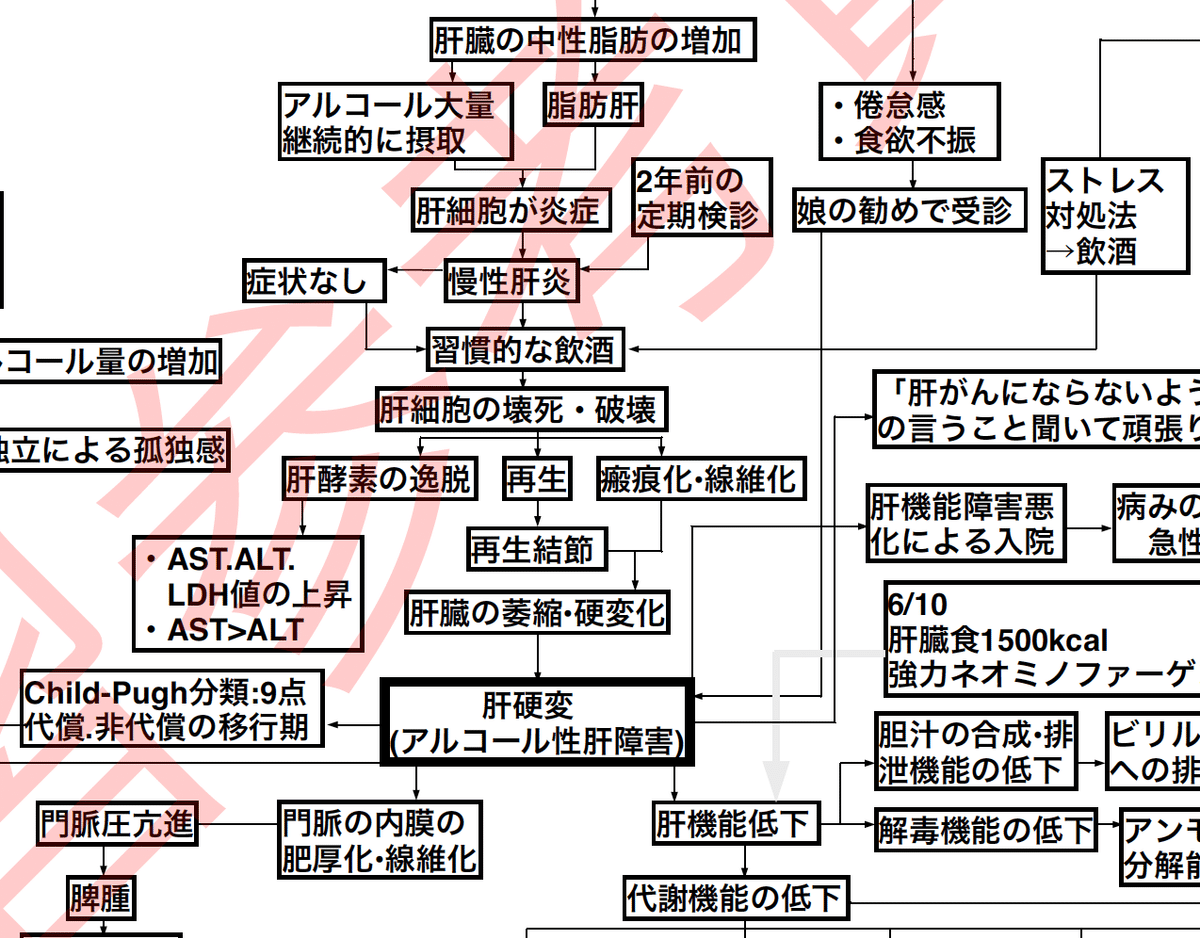

肝硬変の関連図ってどんな感じ?

私は関連図を書くのがとても苦手でした。疾患は得意でいつも病態関連図はよく書けてるのですが、もっと患者の個別性をと何度も言われたのを覚えてます。(正直現場でたら、やっぱり疾患が大事なのですが。笑)

関連図の苦手な私はA3の紙を2枚用意、1枚目で全体の方向性を考える(ざっくり下書き)、2枚目で本がきをしてました。下書きを書くと、何をどこに書くと定まってるので全体像が見えるのでバランスよくかけます。

関連図は最後にダウンロードできるようにしました!

患者指導用のパンフレット

領域別の実習では患者指導のある実習もあります。老年の実習では糖尿病患者に糖尿病の指導線を、成人の周術期の実習では大腸ガンでストーマ増設した患者にストーマ管理の指導線を作ったりしました。

そんな中でもうるさく言われたのは個別性でした。働いてからは意味ないけれど、なんか患者の好きなものとか、家に帰ってからの患者の生活にもっと寄り添って、とか意味の分からないことを言われたことを覚えています。

以下に肝硬変の患者のアセスメント12P、指導パンフレット、関連図、をまとめています。実習の記録の参考にしてもらえたら思います!!

ここから先は

¥ 800

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?