日本社会の生産性の低さ、その根源的理由とは?

〇はじめに

「日本社会には非効率なところが多い」

「日本人は長時間まじめに働いているのに海外の先進国と比べて生産性が低すぎる」

このような言説を一度は耳にしたことがあるだろう。ニュース記事やネットの論客がよく語っているようなことだ。確かに、日本人の働き方には色々と非効率なところが多いし、一人当たりGDPもいまいちパッとしない。そのことに不満や不条理を感じている方も多いのではないだろうか。現代日本の厭世観の元でもあろう。

しかし一方で、

「日本社会はとても便利だ」

「海外は適当なところが多い。一人の消費者として暮らすなら日本以上に快適な場所はない」

このような言説もよく聞くことだろう。これもおそらく事実だ。日本ほど顧客に懇切丁寧な国は海外のどこにも存在しないだろうし、そのことが「メイドインジャパン」の信頼性の高さを作り上げている部分もある。

非効率な一方で便利。不合理な一方で快適。そして生産性は低い。日本社会は実に矛盾に満ち満ちていて奇怪このうえない。この記事では、世界水準から見れば異様ともいえる日本式労働の形と、摩訶不思議なまでの日本社会の生産性の低さの正体について、書いていきたい。

〇日本の労働と海外の労働を比べてみよう

日本式労働

日本式労働の特徴とは何だろうか。「ブラック!」「搾取!」「過労死!」「労働者のくせに謎の経営者目線!」と様々な怨念のこもった回答が得られそうだが、ここではそれを「緻密」という一単語で表現してみたい。

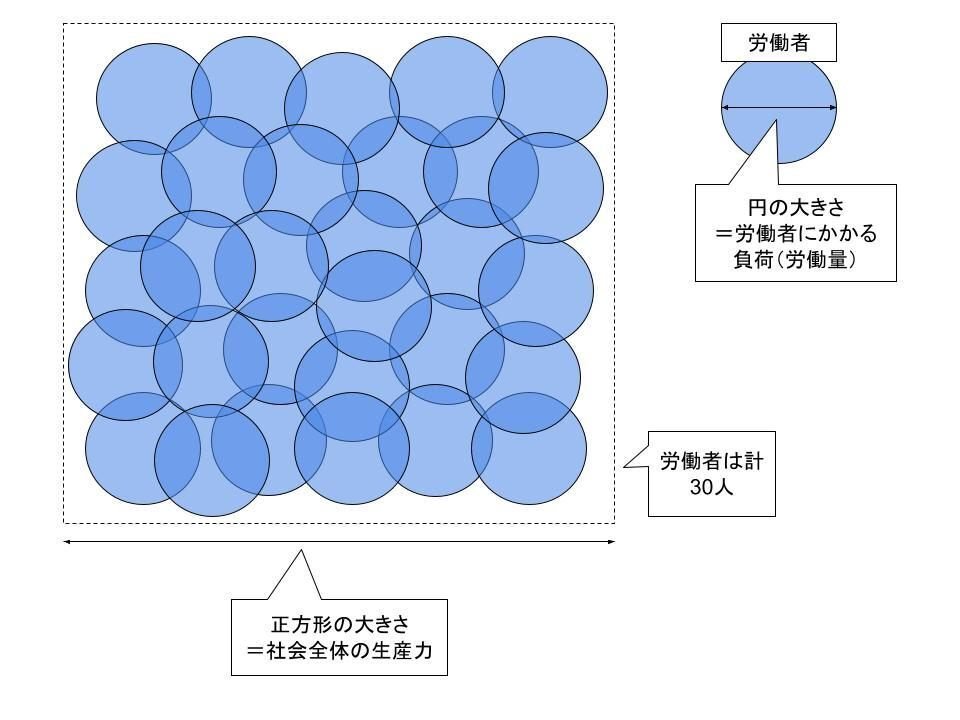

概念図にすると、以下のようになる。

上の概念図では薄い青色の円を「労働者」、その円の大きさを「労働者にかかる負荷(労働量)」、そして複数の円が集まってできる正方形の大きさを「社会全体の生産力」とする。ここでは計30の円(30人の労働者)で、これだけの正方形の大きさ(社会全体の生産力)を作り上げていると考えてもらいたい。

日本では労働者と労働者が緻密に結集しながら社会全体の生産力を形作っている。概念図内では、ある円と別の円の重なり(ちょうど濃い青色になっている部分)が、労働者と労働者の緊密さを表現している。これは日本式労働の過剰なまでの神経質さの表れである。二重三重のチェック体制などがその一例だろう。

また上図内では、円と円がガチガチに固まって配置されていることから、目立った穴が見られない。この「穴がない」という状態が、日本社会の「丁寧さ」や「便利さ」を成り立たせている。

しかし一方で、このような社会の「緻密さ」は同時に「脆さ」も内包している。例えば、上の概念図における計30の円すなわち計30人の労働者のうちの、その一人が欠けたとしたら、下のような状況になる。

何ということだ。労働者が一人欠けただけで大きな穴が開いてしまった。急いで塞がなくてはいけない。どうやって?

欠けた部分の近くの円が、大きくなることで塞ぐのだ。これはすなわち「誰かが労働量を増やして穴を埋める」ということだ。上の図では三つの円が大きくなることで穴を塞いでいる。これは三人の労働者がその労働量を増やして欠員をカバーしたということを意味している。

以上が日本式労働の概念解説である。労働者の緻密なまでの結集が作り出す「穴のない社会」こそが、日本社会の縮図なのだ。

これは固いが同時に脆い。ちょうど組体操のようなものだ。組体操の人間の塔をイメージしてもらいたい。人間と人間が緻密に絡み合って出来上がる高い塔。一人でも欠けたら完成しないか、あるいは周囲の人に凄まじいほどの負担をかけてしまう人間の塔。これは日本社会そのものだろう。

組体操型の緻密な社会であるがゆえに、欠けた一人に対しての周囲の目も当然厳しくなる。その欠員は誰か別の人の労苦によってしか補填されないからだ。

海外式労働

次は海外式労働の特徴を見てみよう。ここでいう「海外」は、日本人よりも労働時間が短い一方で日本人よりも高所得な(要するに日本よりも生産性の高い)どこかの国を一つ想像してもらいたい。

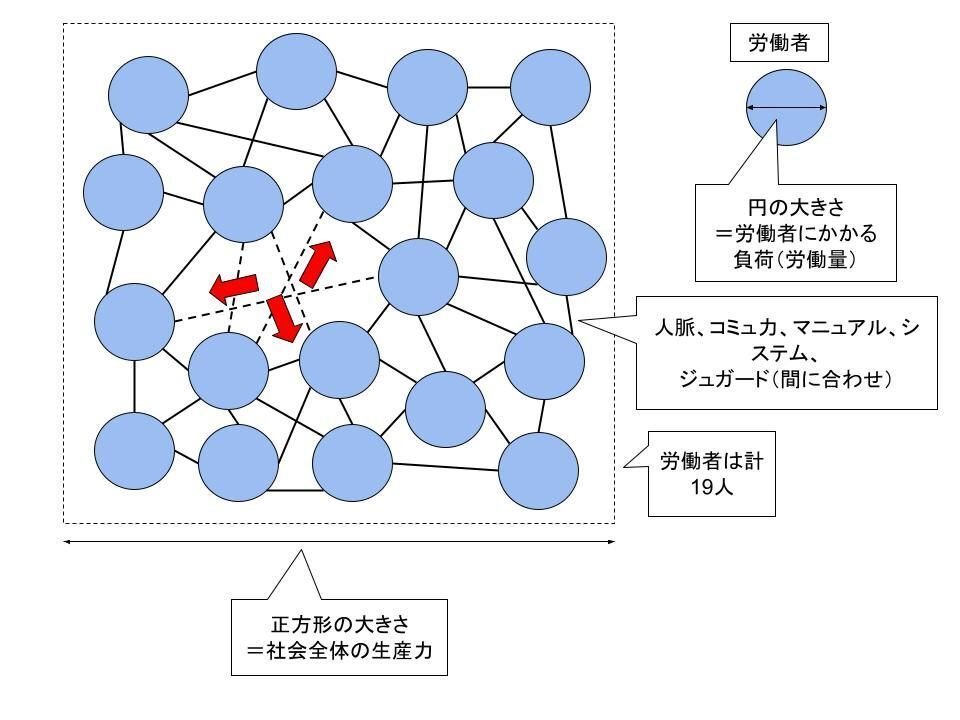

概念図にすると、以下のようになる。

薄い青色の円を「労働者」、その円の大きさを「労働者にかかる負荷(労働量)」、そして複数の円が集まってできる正方形の大きさを「社会全体の生産力」とする。これは日本式労働の概念図の時と同じだ。

違いとしては、計20の円(20人の労働者)だけで、日本社会と同じだけの大きさの正方形を作り上げている点だろう。また、個々の円の大きさも日本式労働より小さい。つまり、個々の労働者の労働量も小さい。

これはどういうわけだろう。日本式労働の概念図と見比べれば分かるが、海外式労働の場合は、個々の円と円が緻密に結集しておらず、離れ離れになっていて、それらが線によって結ばれている。ちょうど網の目のような形になっているのだ。

円と円を結び付ける線は労働者同士の人脈であったり、コミュニケーション能力であったりする。また、それをマニュアルやシステムで代替する場合もある。ジュガードという間に合わせの技術であったりもする。

このような「ゆとり」や「あそび」のある社会においては、計20の円すなわち計20人の労働者のうちの、その一人が欠けたとすると、下のような状況になる。

穴が開いてしまった。しかし、穴とはいってもそもそも最初から穴だらけなのだ。今さらどうということもない。とはいえ、一応は塞がなくてはならない。どうやって?

欠けた部分の近くの円が、線を伸ばすことで塞ぐのだ。ここで注目して欲しいのは、この線が実線ではなく点線だということだ。マニュアルや間に合わせで何とかしようとはするものの、欠けた部分を完璧に塞ぎきれるものではない。しかし、それでも別に構わない。何せ最初から穴だらけなのだ。今さら新たな穴が一つや二つ増えたところで、どうということもない。

以上が海外式労働の概念解説である。労働者たちによって作り上げられた正方形は穴だらけでゆるゆるだ。この「穴だらけ」という状態が、海外社会の「適当さ」を成り立たせている。「穴のない」「緻密な」日本社会からすると考えられないことだ。しかし、できる正方形の大きさは同じなのだ。

日本社会が組体操であるなら、海外式労働は何にあたるだろうか。ちょうど参加自由型のお祭りやパーティーのようなものかもしれない。一人が欠けても周囲の人に負担はかからない。参加者も気張る必要はない。出たり入ったりしながら一応の全体の形だけは成り立つような、そんなものだ。

〇まとめ

「30個の大きな円で形作られる正方形の面積」と「20個の小さな円で形作られる正方形の面積」が同じになる。すなわちこれは「30人のストレスフルな労働者の生産力」と「20人のストレスレスな労働者の生産力」が同じになるということを意味する。日本式労働の生産性がいかに低いかが分かるだろう。

そして、その生産性の低さの根源的理由に「労働の緻密さ」がある。労働者と労働者が固く結びついて生産を行う日本社会の場合、その全体の形を維持するためには、どうしても非効率的にならざるを得ないし、一人あたりの負担も大きくなるのだ。

さて、ここまで「日本式」や「海外式」などと書いてきたが、厳密にいえばはっきりとこのように区分できるわけではない。海外にも当然日本式労働の要素はあるだろうし、日本にも当然海外式労働の要素はある。この区分けはあくまでも比喩的で、論語における「君子」と「小人」のようなものだ。

であるならば、日本式労働にも海外式労働のような「ゆとり」や「あそび」を取り入れることはできるはずだし、むしろ取り入れなければこれからの日本社会は維持できないだろう。

海外を見習って適当な労働をすること。

そんな労働者を消費者が許容すること。

手を抜いたって構わない。やらなきゃならない仕事なんて、この世には存在しないのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?