「抽象化」を使って文章を読みにくくしてみよう!

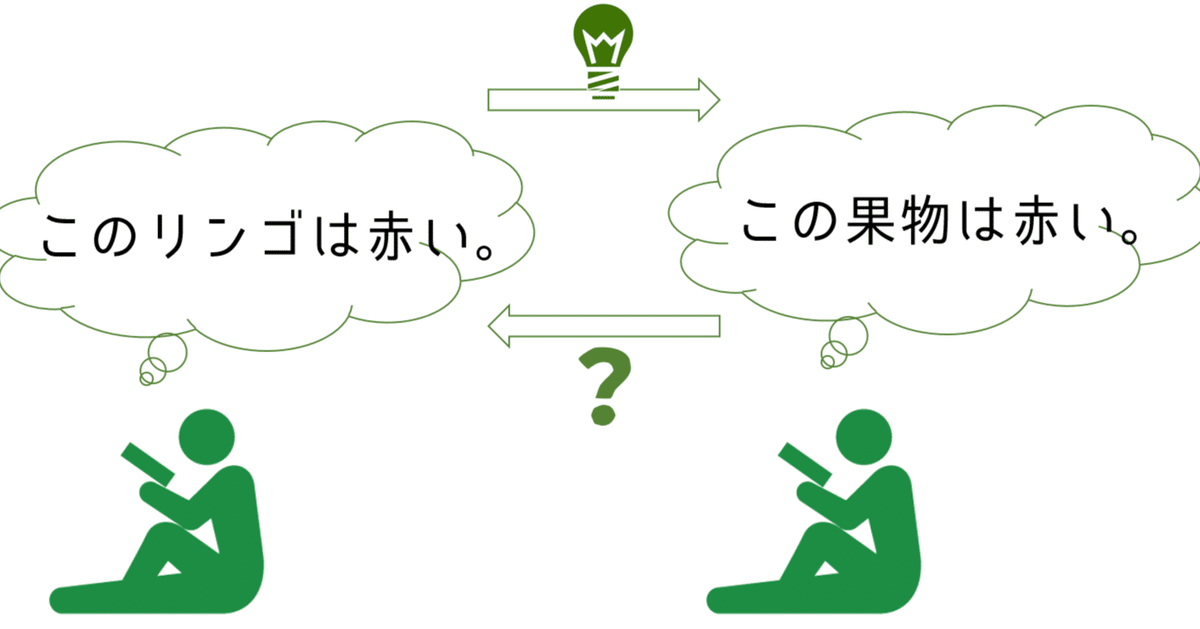

「リンゴが赤い」「果物が赤い」という文章があったとき、リンゴの文から果物の文の情報が推測できます。でも、その逆は推測できません。おや、なんだか悪いことをひらめきそうです。

果物の文はリンゴの文を抽象化して生まれたものです。この厄介そうな現象は、文の書き手による不用意な抽象化が原因です。

抽象化とは端的には、ある興味のある対象(例:"日本")を説明する際に、対象の持つ情報が一部削られた別の言葉(例:"国")に言い換えることです。こうすることで、読者は少ない情報からその対象の正体を理解しながら読まなければならなくなります。

技術記事、SNSへの投稿、物語や報道記事を書くときには、抽象化の長所と短所をうまく乗りこなせているか確認したいところです。

抽象化の例

次の文章を用意してみました。

飼い犬のポチが勝手に外へ出かけてしまった。僕の家の右隣には、山田というマッチョな大学生、左隣には川島というセクシーな大学生が住んでいて、どちらもポチとよく遊んでいるから、どちらかの家に向かったのだろう。僕は勘で川島の家を訪ねてみると、予想は当たっていて、川島がポチと遊んでいた。

問題なく読めたでしょうか?(読みやすい文章のつもりです)この文章を、抽象化のテクニックでもって分かりにくくしてみましょう。次のような文章はどうでしょうか?

飼い犬のポチが勝手に外へ出かけてしまった。僕の家の右隣には、山田というマッチョな大学生、左隣には川島というセクシーな大学生が住んでいて、どちらも犬とよく遊んでいるから、どちらかの家に向かったのだろう。僕は勘で選んだ片方の家を訪ねてみると、予想は当たっていて、大学生が犬と遊んでいた。

さっき意味のとりやすい文章を先に見てしまったので、分かりにくさを感じにくいかもしれませんね。具体的には、文章のどこが変わったでしょうか?

1. 「ポチとよく遊んでいる」が、「犬とよく遊んでいる」になった。

2. 「川島の家を訪ねて」が「勘で選んだ片方の家を訪ねて」になった。

3. 「川島が」が「大学生が」になった。

4. 「ポチと遊んでいた。」が「犬と遊んでいた。」になった。

ひとつずつ見てみましょう。

1番では、「ポチ」が「犬」になりました。その前の文章を見るからにポチは確かに犬であるようですが、しかし一方でこの世に存在する犬はポチだけでは無いはずです。山田や川島は、ポチ以外の犬といつも遊んであげていただけなのか、それともやはりポチと遊んであげていたのか、区別がつかなくなりました。

2番では、「川島の家」が「勘で選んだ片方の家」になりました。改変したほうの言い方だと、主人公が訪ねたのは山田の家なのか、川島の家なのか、区別がつかなくなりました。

3番では、「川島」が「大学生」に言い換えられました。今回登場する大学生には山田と川島がいますから、この「大学生」がどちらを指しているのか、この情報だけでは判別することができませんね。

4番では、「ポチ」が「犬」に置き換えられました。これは1番と同じ理由で、その場にいたのは実はポチでは無かったようにも読めます。直前で「予想は当たっていて」と書いてあるので、ポチである可能性が高いですけれどもね。

こうして単語の一部を別のある単語に置き換えることで、文章が本当に意味していることを隠すことができました。でも、言い換えに使っている単語("大学生"とか)は、元々使っていた単語("山田"とか)と矛盾することは全くありません。なぜこのように意図を読み取りづらくできたのでしょうか?

このトリックを理解するために、川島の性質について考察してみましょう。川島には、以下の性質があります。

・名前は「川島」である。

・セクシーである。

・大学生である。

・左隣の家に住んでいる。

・主人公が今回訪れた家に住んでいる。

「大学生である」以外の性質は、山田と全く異なっていることが見て取れます。しかし文章を今回のように改変してしまったことで、書き手である私は「大学生である」以外の情報を文章の後半では無視してしまっています。川島から「大学生である」という特徴だけを抽出して使ったことで、他の大学生との区別がつかなくなったわけです。

ある興味の対象から一部の性質のみを今回のように抽出して言葉を書くのは、抽象化というテクニックの一例です。抽象化は文章の流れを単純にするために便利な方法ですが、使い方次第では文章を読みにくくしてしまいます。

今回の場合、川島から「セクシーである」という情報を抽出したならば、このような問題は起こらなかったはずです。抽象化は使い方によっては安全であるようです。

ちなみに、"抽象化"の対義語は"具体化"です。具体化は対象の持っている情報を元よりも多く記述することです。

抽象化の更なる例

抽象化を使って、他にどのような言葉をあいまいにすることができるでしょうか?例を挙げてみましょう。ある言葉を、それを抽象化した言葉に置き換える操作を並べてみます。矢印の左が具体的な言葉で、矢印の右が抽象化した言葉ですよ。

・りんご → 果物

・みかん → 果物

・ 思いやり → 人間性

・ 計画を立てる能力 → 人間性

・なるべく会いたくない → 嫌い

・会って殴ってやらなきゃ → 嫌い

・なんだか踊りだしたくなる → 嬉しい

・つい顔がにやけてしまう → 嬉しい

・意味がはっきり掴めない → 抽象的

・性質だけを抜き出して記述されている → 抽象的

ここで挙げた抽象化がちゃんと矛盾しないように行われているかは、書き手の解釈によりそうですね。

それから、抽象化された言葉は更に抽象化することもできます。上に出てきた「嬉しい」という抽象的な言葉を使ってみると……

・嬉しい → 感情が動いた

・悲しい → 感情が動いた

この「感情が動いた」もさらに抽象化できて……

・感情が動いた → とにかく、何かが起きた

・宇宙が誕生した → とにかく、何かが起きた

というふうにできます。

何が可能になる?

抽象化は私たちに素晴らしい知恵をもたらすことがあります。一方で、人どうしの争いを誘うことにも使えます。

よい使い方としては例えば、リンゴやミカンなど別々のものが共通した性質を持つときに、その共通点だけに注目して対話に用いることができます。

リンゴもミカンも糖分を含むため、食べると生きるエネルギーとなりますし、逆に血糖値が上がりすぎて困ることもあるかもしれません。これらは果物の大部分に共通する性質なので、私たちは糖分を含む食べ物の例として、「リンゴ、ミカン、モモ、メロン、バナナ……」とすべての果物を挙げることなく、「果物」という一言だけで意図を伝えることができます。

私たちがもし果物の特徴について紹介する記事を書くならば、その中に「果物」という単語は何十回も登場するかもしれません。そのたびに「リンゴやミカンなど」のように長い言葉を使った挙句に「タマネギも含むの?」などといった単純すぎる疑問を生み出したりせずに済むのは強力な効果です。

しかし一方で、抽象化される際には重要な性質が捨てられる場合があります。例えば、化学薬品の一種である塩酸や硫酸は、私たちに馴染みのある食酢と同じ酸性の物質ですが、酸の強さには差があり、その用いられ方は全く異なります。

ここで悪用の例として、私たちが食酢を憎んでいる報道者で、民衆の食卓からこれを排除したいと思っているとしましょう。抽象化の力を使ってこれを達成できないでしょうか?

まず、塩酸や硫酸が原因で起きた悲惨な事故について取材をします。事故は最近のものであるほど良いでしょう。そしてメディアの編集の際には、事故の悲惨さと、食酢も塩酸と同じ酸性物質であることを説明したあと、残りの部分では「塩酸」と書くべきところを全て「酸性物質」と書くことにします。例えば以下のようになるでしょう。

事故の責任者である××氏によると、「酸性物質は取り扱いによっては非常に危険です。皮膚につけたり、飲んだりすることは全くもって推奨できません。酸性物質を取り扱うときは、必ず換気し、適切な濃度で使用するべきです。私たちはその自覚が足りませんでした」とのことです。

この記事で「酸性物質」と書かれている部分は、××氏が取材中に「塩酸」と言っていた部分です。現実の報道がこのような露骨な改変をしてくるかは分かりませんが、塩酸に危険性があるというイメージが、酸性物質全体のイメージへと伝染し、食酢にまでとばっちりが及ぶ様子は想像に難くありません。

私はこういった抽象化の乱用を見て憂鬱な気分になることがあります。今回は「文章を分かりにくくしてみよう!」というタイトルでしたが、そんな活動の結果は時として破壊力を持ちすぎた文章を生み出すようです。

抽象化の乱用には悪意のない場合も多いです。特に文字数制限のある記事やSNS投稿などでは、抽象的な言葉の副作用に議論を支配されてしまうことがよくあります。

抽象化が文章を分かりにくくする仕組み

もうお気づきかもしれませんが、実はこの記事のタイトルは半分嘘で、読者の皆さんに抽象化の罠を避けるよう意識してもらいたいのです。そこで、抽象化がどのように文章を読みづらくするのか考察してみます。

文章の一部を抽象化したとき、書き手と読み手はどのように感じるでしょうか?

まず要約から言うと、私たちが言葉を抽象化するとき、言葉の持っていた情報の一部が捨てられてしまいます。読み手は捨てられた情報を想像で補うことを強制され、これが読みづらさに繋がることになります。

この、情報が捨てられる性質についてはこれまでも紹介していましたね。でも、もう少し詳しく見てみましょう。

「抽象化の例」の節では、書き手は話題を理解するために必要な情報、特に「主人公は川島の家を訪れたのかどうか」という情報を持っていたはずです。しかし、書き手は知っている情報をあえて書かないようにしたければ、容易にそうすることができます。

それに対して読み手は、話題を理解するために必要な情報、特に「主人公は川島の家を訪れたのかどうか」という情報を持っていません。この状態で「大学生がポチと遊んでいた」という情報を得ると、次の2つの可能性があり、絞り込むことができません。

・ポチと遊んでいる大学生とは、山田である。

・ポチと遊んでいる大学生とは、川島である。

私たちは何か必要な情報が足りないとき、情報が足りている人と同じ解釈をすることができません。「主人公は川島の家を訪れたのかどうか」についての情報を知っている人は、この大学生を川島だと必ず断定できますが、情報を持っていない人は必ずしも、この大学生が川島であると確信することはできないのです。

少し論理の話になりますが、持っている情報を基にした推測(推論)に関する数学の決まりがあります。私たちが正しい推論を知っているとして、その推論の逆のことは必ずしも正しくはないのです。

「彼がソクラテスならば、彼は人である」という推論があったとしましょう。この逆とは、「彼が人であるならば、彼はソクラテスである」という推論のことを指しています。"ならば"の前後が逆転しているので、逆、と呼んでいるわけですね。

当然ながら、ある者が人間であると分かったからといって、それがソクラテスかどうかはまだ分かりません。もしそんなことが正しいと言えるならば、それはつまり「人間はすべてソクラテスである」という意味になります。今回に関しては、元の推論の逆のことは正しくないようですね。でも、もちろん元の推論もその逆も正しいパターンもあるので、注意してくださいね!

抽象化は文章を書かないときでも問題になる

こうした問題は、文章を実際に書くときにだけ問題となるわけではありません。ここから先は私の個人的な意見が強くなりますが、読んでみると面白いかもしれませんよ。

私たちは頭の中で何かを考えるときでも言葉を使います。ここで使用する言葉は時に、私たちの思考の方針を支配し、私たちの意思決定までもをあいまいにしてしまうことがあります。

「人間性」という言葉について考えてみましょう。この言葉は様々な説明を受け付けることがあります。例えば……

人間性とは、苦難に対してあきらめないこと。よく学ぶこと。感情に流されないこと。身だしなみを気にすること。自分の間違いを認めること。他人に奉仕すること。あいさつをすること。寛容であること。責任感があること。思いやりがあること。物知りであること。論理的であること。笑顔でいること。計画的であること。(他にもいろいろ)

いろいろな解釈がありそうですね。ひょっとすると、そのどれもが正しいのかもしれません。言葉は人間が作るものなので、私はそれでよいと思います。

しかしところで、不用意に「人間性」という言葉を使うと、それはこのリストのうちのいずれか一個~数個のことを指すはずです。このリスト内のそれぞれの言葉から共通の性質を抜き出して、「人間性」という言葉へと抽象化したわけです。

すると例えば、次の文章は何を意味するのでしょうか?

私はもっと人間性を磨きたいと思う。

ここでいう「人間性」は、学ぶことなのか、寛容であることなのか、それとも他のことなのでしょうか?この文章の読み手は人間性という言葉の意味を、書き手の望んだ通りには解釈しないかもしれません。

私たちは人間性についての解説記事を書く人ばかりではありませんから、あまり重要な問題に思えないかもしれません。しかし、私たちは頭の中で考えるだけでも、言葉を使用します。もし頭の中で使用する言葉が、抽象化に抽象化を重ねた曖昧な言葉だったとしたらどうなるでしょうか?

「もっと人間性を磨きたい」と私が思ったとき、「見た目も、勉強も、笑顔も、寛容さも、計画性も、思いやりも……全部磨かないといけない!」と思ったとしても、そういった想定できる全ての能力を磨くのは、自分には少し無理があり、きっと挫折してしまうでしょう。

私たちが頭の中で使っている言葉が抽象化されたものだと気づいたなら、一体どのような情報が捨てられてしまっているのか考えてみると面白いかもしれません。

抽象化によって捨てられた情報の中に、生活を改善するヒントがあるかもしれませんし、もしあなたが物語や技術記事を書いているならば、捨てられた情報の中に興味深いテーマが紛れ込んでいるかもしれませんよ。

どんなときに抽象化を使おう?

抽象化は、科学や哲学などの分野で厳密な議論をするためによく使用されます。こういった学問では、複数の具体的な対象を見て、それらの持つ共通の性質に対してだけ議論をしたい場合があります。その場合、興味のない情報を捨てて短い言葉で言い表せるのはスムーズな対話に役立ちます。

この場合、興味の対象を抽象化した言葉は事前に、「この言葉は、この対象のこの性質を抽象化した言葉ですよ」と定義することになります。もし技術的な文章を書く際に使っている抽象的な言葉がよく定義されていない場合は、その言葉によって削ぎ落された情報の中に重要な性質が紛れていないか確認すると良いかもしれません。

一方で、今この記事を読んでいるあなたは物語を書いているところかもしれません。その場合、抽象的な言葉を巧妙に使うことが肝心です。

それというのも、私たちは書き言葉では読みやすさに気を遣って推敲をしますが、日常で誰かと話すときは話す内容をそれほど吟味しません(あるいは日記とかでも雑に書くかも)。なので物語の登場人物が会話で発言する場合も、誤解の無いよう説明的にした言葉で話さなくてよいのです。

私もよく物語を書いていますが、時折意図的にあいまいな言葉をキャラクターに喋らせることがあります。彼らには真の意図をごまかしたいとか、話す内容をいちいち吟味したくないとかの方針があるかもしれないからです。

そこで私は、地の文ではあいまいさを排除した言葉を使い、キャラクターのセリフでは時折あいまいな言葉を使うことがあります。これにより、地の文の硬さと人物のセリフのあいまいさとの間でギャップが生まれ、キャラクターが生きている感じをより強く吹き込むことができると私は考えています。

以下の文は、私が以前販売した「逃亡性痛み症候群」というRPGのストーリーの一部です。ひとつめは人物のセリフ、ふたつめは地の文になっています。

「ねえスタースプレッドちゃん。君はゴーレムなの。

人間みたいに自分の意思で生きてもむなしいと思わない?」

(2章、人形師バイラ)

バイラのまくし立てるような主張がスタースプレッドを混乱させ、

彼女は頭を抱えて固まってしまう。

(4章、地の文)

バイラという人物のセリフには、「自分の意思」「むなしい」という言葉が出てきますが、これらの単語は作中ではほとんど真の意図を説明されることがありません。

「むなしい」と何か悪いことが起きるのでしょうか?生きるのが嫌になるのでしょうか?それとも快楽に身を任せて生きるようになるのでしょうか。ここではバイラは他人を混乱させるべく、わざと意味をあいまいなままにしています。

一方で地の文は情景を説明するために用いているので、スタースプレッドという人物がどのような行動を取ったのかを詳細に書いています。

ここで「頭を抱えて固まってしまう」の代わりに「苦しそうにする」などと書くと、意図は伝わりますが、情景を映像として頭の中に思い浮かべるのが難しくなります(少なくとも、書き手の意図した通りにはならない)。

この方針をとるのは読み手に物語の内容が誤解されてもよいということではなく、キャラクターが会話の相手にあまり考えをさらけ出したくないという後ろめたい意図がある様子を表現したいからなのです。

……あるいは、「抽象化は文章を書かないときでも問題になる」で紹介したように、その人物は自分の気持ちを言い表す具体的な言葉の存在に気づいていないのかもしれませんね。

まとめ

文章を読みにくくするテクニックと称して、抽象化を紹介してみました。

抽象化は読者を騙すためだけに使われる手法ではないのですが、読者にとって必要な情報を時に削ぎ落としてしまい、文章の持つ説得力を弱めてしまうことがありますし、あるいは時に私たちの思考そのものをあいまいにしてしまいます。

一方で抽象化は強力な道具でもあり、議論の細部よりも全体の流れをシンプルにしたり、物語ではキャラクターの心情に深みを出す手段として利用することができます。

抽象化の力に支配されることなく、私たちが抽象化を支配できれば嬉しいですね。

おまけ

言葉の抽象化はそれなりに語彙力が試されますね。次のような文章を抽象化するとどうなるでしょうか?ぜひ試してみてください。

アダムとイヴは悪い蛇にそそのかされて、知恵のバナナを食べてしまいました。その結果、ふたりは楽園を追放されました。

これを繰り返し抽象化しまくると以下のようになるかもしれません。

誰かと誰かが、何かをした。結果、どうにかなった。

こういうのも抽象化です。これはこれでジョークとして面白いかもしれません(?)

参考文献

「人間性」の解釈を並べたリストを書くために、以下の記事を参考にしました。

素材提供元

アイコン素材の一部は、「Game-icons.net」(CC-BY)よりお借りしました。

https://game-icons.net/faq.html

ピクトグラム素材は、「ヒューマンピクトグラム2.0」よりお借りしました。

http://pictogram2.com/?page_id=39

画像で用いているフォント素材には、「フロップデザイン」より「スマートフォンUI」をお借りしました。

https://www.flopdesign.com/freefont/smartfont.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?