2015年1月の記事一覧

宿直草「廃れし寺をとりたてし僧の事」

昔の人たちは蝋燭の灯りを持ち寄り、夜を継いで話を交わしていたようでございます。

一体、いつお眠りになっていたのでありましょう。

そう言えば、変わったお話を小耳に挟んだのですが、茶飲み話に一つお聞かせ致しましょう。

その昔、仏教を深く学び、また修行を重ねた徳の高い僧侶が、諸国を流離いながら旅をしておりました。

ある場所で大変に趣があり、立派で美しい風情の寺へ辿り着きましたが、寺を世話する

宿直草「百物語して、蜘蛛の足を切る事」

血気盛んな若者達が集まり

「夜、百物語をすると恐ろしい事があると言われているらしい。さあ試そうではないか」

としきりに騒ぎ、早くも九十九話にまで及んでしまいました。

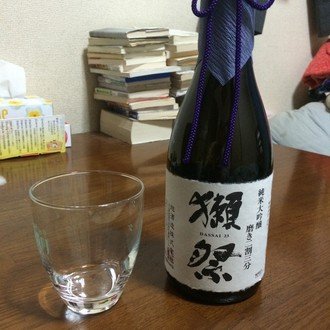

「よしよし、では先ず酒を三寸ほど注いでもらおうか」

「そうそう急くな」

などと言い合いながら、順々に盃を取り酒を酌み交わしておりますと、其の中の一人が立ち上がり肴を詰めた重をたずさえ戻ってまいりました。その場にある者達全て

宿直草「蜘蛛、人をとる事」

ある人がまだ朝早いうちに、宮へ伺って、周囲を取り巻く生け垣のそばで嘯(うそぶ)いていると、拝殿の天井付近でうるさくも呻いている者を見つけました。

何事かと不安に思い、拝殿に上がってこれを見てみますと、巨大な土蜘蛛が自分の糸で人を巻き、首筋に食いついている姿がございました。

その人が上がってくるのを見ますと、土蜘蛛は警戒しましたのか獲物を其の儘に逃げて行きました。

すぐに近寄って絡みつく蜘蛛

宿直草「急なるときも、思案あるべき事」

公卿の家に仕える若い侍が道を行きますと、里から遠い所で日暮れを迎えてしまいました。

どうしようかと付近を見回すと、森の中に古い宮があるのを見つけました。早速、拝殿に上がって柱にもたれ、ここで夜を明かす事に決めたのでございます。宮の周りに張り巡らされた朱色の垣根は年を経た苔に埋もれ、しめ縄につけられた紙垂(しで)が風に舞い飛び、茅萱(ちがや)の下に朽ちております。

乙女の袖の鈴が絶えて、神に仕

宿直草「見越し入道を見る事」

ある侍の話でございます。

侍が若い時に、犬をつれて狩りに出かけた事がございました。ですが、その夜はどうにも具合が悪く、一里ばかりの道を越えても獲物がかかる事はなく、これはもう早く帰るべきだなと思いながら山の頂きで休んでおりました。

岩から漏れ出る水の雫が何となくさびれていて物悲しい音を立て、吹き渡る風は激しく、天の川はただ横たわっているだけで昴星(すばるぼし)を映してみせる露さえもないの

宿直草「摂州本山は魔所なる事」

摂津の国にある天台宗北山霊雲院本山寺は毘沙門天の霊境でございます。

山城の鞍馬寺、河内(かわち)の信貴の山と合わせまして日本の「三大毘沙門」と言われております。

雲たなびいて寺院を彩る垂衣(たれぎぬ)が鮮やかでございます。月が澄んで人々の祈りを込めた燃灯の絶えることがありません。深い谷に囲まれ、そびえる峰々が左右に続いております。

この場所にあって天子様の治める治世の安らかなる事を祈り、

宿直草「武州浅草にばけものある事 」

元和の初めの頃、浅草の観音堂に化け物が出るという噂が広まりました。

江府御鷹匠(ごうふおたかじょう)のうちの肝の据わった者が

「よし、わしが行って見てこよう」

と言い出しました。

それを聞いた者達が「きっと良くない事があるからやめたほうがいい」と口々に止めたのですが、侍は余計に強情を張り、その日の暮れには馬にまたがって、僅かながらに引き連れた下人達に

「明日の朝、卯の一(午前五時頃)に

宿直草「浅草の堂にて人を引き裂きし事」

寛永七、八年の年のことでございます。

京の都に住まう人が、江戸へ出てきて商いを始めました。

その辺りに住んでいた町人の娘と恋に落ち、こっそりと逢瀬を重ねていたのでございます。

然るべき人を頼んで、浅ましく募る想いを艶書(えんしょ)に書き連ね、交わしておりました。が、娘に縁談が持ち上がり、両親に京都人との関係を言い出せない娘は男に共に逃げて欲しいと懇願したのでした。

「愛しく思っているお前

宿直草「ある寺の僧、天狗の難にあいし事」

我が国における「天狗」とは、一体いかなるものでありましょうか。

昔から徳の高い僧たちは、この問題に頭を悩ませて参りました。

今であっても、己は尊く他を見下し、増上慢の思いを深くすれば、嘴や翼を持たぬ「天狗」になると言えましょう。

才能があり、芸能に優れているとされる人も、自らはまだまだ未熟と思っている人は、蔵馬の山奥を訪ねるべきではないとも言われております。心の奥の道に迷っては、この世を去

宿直草「天狗つぶて」

寛永元年(一九二六年)、私が幼い子供だった頃、大阪石町辺りへ度々泊まりに行っていた時に、その町のある家の屋根に夜ごと礫(つぶて)が落ちてくるという怪異がございました。

落ちてくる礫の数は、七つ八つ、或いは十、或いは十四、十五とあり、また音の無い時もあり、枯野の草の上に霰(あられ)の降りしきる如く、騒々しく音の響き渡る時もございました。

しかし軒先まで転がり落ちてくる気配はなく、それは、夏の最