現役世代で「ステージ4」の肺がん患者になってみたら、解脱しないと辛くなる(患者が存在している”いま”の環境2)

前回は、「ステ4患者」自身に生じる変化をキョリ感「Z」の存在をビジブルにすることで、一般化を試みることにした。しかしながら、環境というのは自身だけではなく他者の存在で成立していることは周知のことかと思う。

そこで、次に「ステ4患者」が存在してしまった時に起こる、他者(周囲)への影響について、考えて見ることとする。

ステ4患者が「いる」環境:他者

キョリ感「Z」が存在しており、その存在に気付かない本人及びその環境において、以前とは異なる「何か」を意識するようになる。表面的には「がん患者」であることを認識しているが、そこから生まれる変化への対応が全く未知なものであり、どう対処して良いのかですら不明瞭な状況へと変化してしまったのである。

形而上学的に考えると、それは全て学習において身に着けた知識さえあれば、何らかのフレームに当てはめることで、現状を認識し、決められた対応策を講ずることで、答えを出す、つまり解決することが出来る。しかし、残念なことに、表面上の病態については、医学的な知識により認識することは出来ても、自分を含めた環境というものは、学習することは出来ず、また過去の事例が当てはまらないのである。

<ステ4患者が「いる」いる環境:自身と他者>

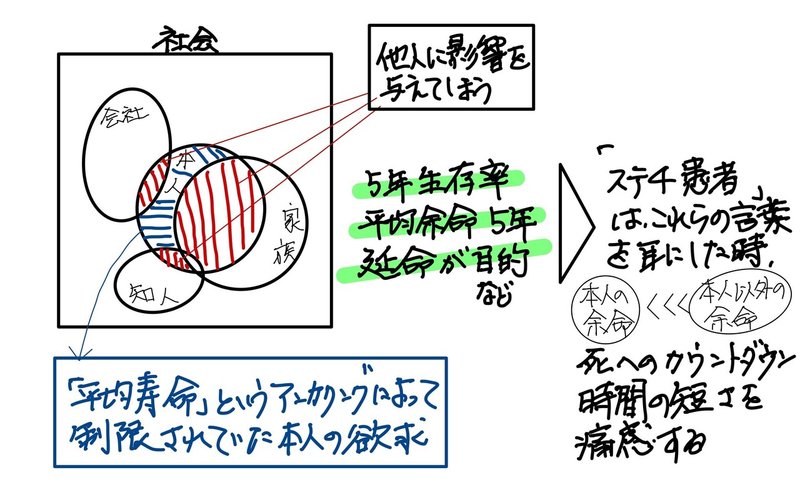

社会において、ステ4患者とその環境を簡単に示すと、上図のように社会を一つの箱として考えることが出来る。ここでは、与える影響については、「精神的なモノ」と「物理的なモノ」の双方をその対象として捉えることとする。図中にある円は、それぞれの領域を示しており、ステ4患者「本人」の心情及び身体的変化によって、影響を及ぼす範囲を「青色斜線:自身」、「赤色斜線:他者」として表現している。

自身の存在は、存在している環境の他者に対して様々な影響を与えることとなるが、キョリ感「Z」の存在により「赤色斜線」にも何らかの変化がもたらされることになる。

ステ4患者にキョリ感「Z」が存在するということ

ステ4患者にキョリ感「Z」が存在することになるトリガーは、ご存知の通り「がん告知」である。「がん告知」は、がんのステージに関わらずキョリ感「Z」を発生させることとなる。実際に、私の周辺でステージ1の初期のがんに罹患した知人が複数存在した。彼らは、一様に「死」ということが目の前に現れ、いつの間にかアンカリングされていた平均寿命よりも短い人生であることに気付いた。その時、彼らが取った行動とは「従来持っていた目標を、何らかのカタチで変更する」ことであった。私は、この変更する行動に至るトリガーになったのが、キョリ感「Z」の存在なのではないかと考える。

キョリ感「Z」は、自分の”実行すべき事”の優先順位を変える機能を有する

ステ4患者である私自身の生きる目標は、「毎日をハッピーに生きる」である。「別にステ4患者でなくとも、皆そう思ってるだろ?」と思われる方もおられるでしょう。確かに、皆そう思っているかもしれない。しかしながら、「あなたの余命は、半年です」と言われた時に、「やりたいことをやるんだ!」といって、流暢に海外旅行に行く等を考えている場合ではないのである。では、何故「流暢に海外旅行に行きたい!」と考えている事が出来なくなったのであろうか。

<ステ4患者の意思決定プライオリティ>

上に示した図は、ステ4患者の意思決定プライオリティである。例えば、「海外旅行に行く」という希望は、過去から現在に至るまでに「いつかは行きたい」と切望してきたものである。それは、最終的に「死」に行き着くまでの間に存在する、マイルストーンなのかもしれない。人が、そのマイルストーンを考える時、そしてそのマイルストーンのプライオリティが高い時には、恐らく「死」という存在が見えていないということなのである。

例えば、「あなたが今受けている治療の平均余命は、5年程度です」と医師から告知された場合、「5年後に死ぬ」という仮の期限が設定される。50歳のステ4患者の場合、5年後とは55歳である。一方で、死期を知らない人の場合は、勝手に自分は「平均寿命まで生きる」とアンカリングされているため、約80歳が死期であると無意識に設定された死期である。そうすると、これらの間には25年(80歳ー55歳=25年間)の物理的な差が生じることになる。つまり、80歳まで生きる予定の時(=死ぬという認識が無い)に、「もし、あなたが半年で死んでしまうとしたら、何をしたいですか?」という問いを行った場合には、実際に死期が目の前にはないので、80歳まで生きるつもりで考えた場合に、「海外旅行」という答えにプライオリティがついてしまうのではなかろうか。

死期を目の当たりにしているステ4患者の場合は、未来はそう長くはないため、長く生きる必要がなくなる。ちょっと違和感のある表現であるが、そういうことである。そうなると、他者に対して及ぼす影響よりも、限りがついてしまった自身の今にプライオリティがついてしまうのである。

「やりたいように生きる」や「我慢しない」といった表現は、プライオリティが自身になったことを指しているのではなかろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?