【報告レポート】カリプロ@帝京平成大学 看護学部

カリキュラム化プロジェクトを帝京平成大学にて実施しました!

本記事はその開催報告です。

(当日の様子は公式TwitterにUPしております。ぜひご覧ください。)

開催概要

場所:帝京平成大学 ヒューマンケア学部 看護学科

日程:2023年8月8日~12日

対象:看護学科の1年生 講義138名・実習20名

ご協力いただいた当事者:講師5名 実習受け入れ13名

1日目 地域で生きる、地域で支える

まず、神奈川で暮らすALS当事者、高野さんがオンラインで講義をしました。発症してからの思いや現在の生活、社会との関わり方について、お話してもらいました。学生からは、沢山の支えがあって生活が成り立っていることや髙野さんの生きる姿勢に対して、驚いたという声がありました。

理学療法士の千田さんの講義では、支援者が地域で多業種連携しながら患者さんを支えている事や、支援者が患者さんの人生背景を知ることの大切さを学びました。

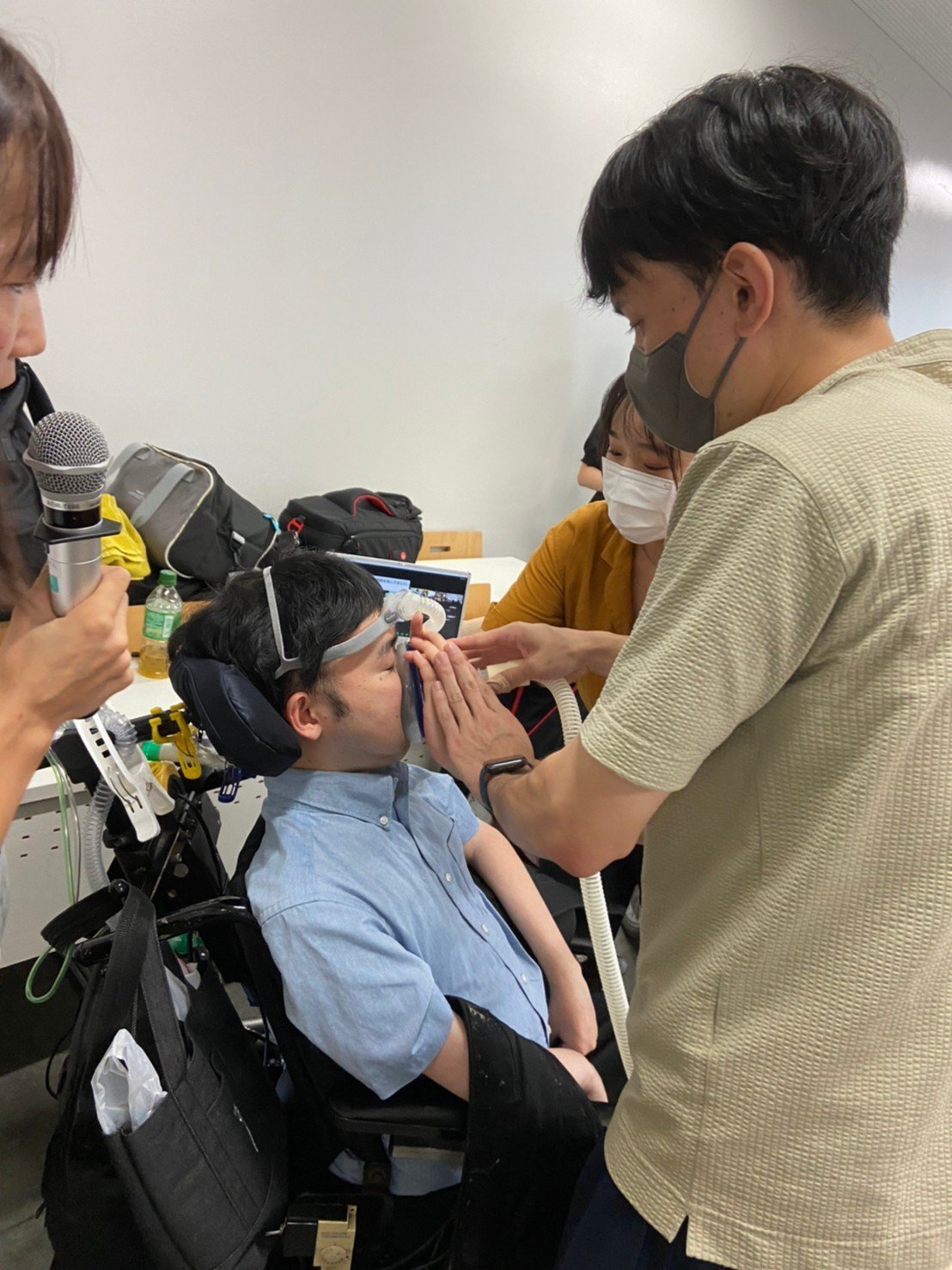

地域で患者さんを支えるためのアイテム(呼吸器や胃ろう)を実際に学生さんに見てもらい、触ってもらう講義!皆さん緊張した面持ちでしたが、介助者の方からレクチャーを受け、当事者の方と意思疎通をしながら、一生懸命取り組んでいました。

講師の小田さん(重症筋無力症&多発性硬化症)とは、zoomを繋いで、学生からの質問に答えていただきました。

医師として働きながら、重度の障がいをもった時の気持ちについて、学生から質問がありました。小田さんからは、医師や難病患者である前に一人の人間である、という答えが。趣味の話では、学生と好きなアーティストの話題で盛り上がりました!

講義の最後は地域で暮らす当事者の暮らしについてです。

「自分が重度の障がいを持ったら?」という視点で、地域の生活について吉沢祐輔さんにお話を伺いました。

2日目 医療・介助の視点で覗いてみよう、コミュニケーション支援

2日目は、重度の身体障がいを持つ当事者の生活を支える介助者について取り上げます。「その人らしく生きる」を支える介助者の視点、また、医療者としてどのように当事者に関わるか、そのスタンスを伝えました。

医療職としてのお話

看護職の阿形さんからは、全人的な視点で常に患者さんと関わることや、障がいの受容とは何か?について講義をしてもらいました。

介護職としてのお話

介護福祉士の清水さんと彦田さんからは、患者さんの個別性を大切にして、その人の望む生活を実現させる介助の仕事について、教えてもらいました。

コミュニケーション体験

作業療法士の見原さん、吉澤さんからは、コミュニケーションの大切さの講義がありました。皆で透明文字盤の体験をし、大いに盛り上がりました。

3日目&4日目 見学・体験

本カリキュラム一番の醍醐味ともいえる、当事者宅での見学・体験です。

訪問前にはそれぞれ当事者の方へ質問したいことを考え、また、当事者の皆さまには学生に取り組んで欲しいmissionを考えていただきました。

※見学・体験の様子はInstagramにてまとめてお伝えする予定ですので、そちらをご覧になってください。

5日目 「障がい」について考えよう

最終日は「障がいって何?」の講義・グループワークです。

発表会

授業初日に障がいとは?と考えた時は「障がい者は自分たちとは別世界に住む人で、普通とは違う人」「他者の介助を必要とし、自分のやりたいことはできず制限された生活を行っている」と考えている学生が多かったです。また、「暗い印象であり人から心配される存在」というイメージも多くありました。

でも、最終日に改めて障がいについて考えた時には「障がいのある人も私たちと一緒で、趣味があって仕事があって同じ人間。後から病気がついてきただけ」「周りからの援助があれば自分らしく生きられる」「これまで考えていたよりも、対等で決してネガティブではない存在」という意見が多く寄せられました。グループワークと併せて、障がいは周囲の環境によって作られてしまっていることを認識することができたようです。

・自分が今まで考えていたことが個人モデルであったこと、そして自分達の学びが「それって社会モデルだよね!」と繋がったことが嬉しかった。

・社会のルールや決定において多数決で決めると、どうしても障害者は少数派の立場になってしまう。だから社会で生きていくうえでも"障がい"が多くなってしまうが、周りの配慮や意識の変容次第で障がいは無くせるのではという意見が上がった。

・自由に動かせない、行動できないことが障害ではなく、自分の中に苦痛を感じる部分があるときに障害であると思った。

・人との関わりが絶たれることが障害。環境が整うことで活動できる。

・介助者も影響を受ける、一方的ではないんだと思った。

・「障害」にはマイナスのイメージがあったけど変わった。障害について知る機会がないと思う、もっとみんながオープンに話せる社会にしたいと思った。

●体験を通して学生が感じた内容がすばらしい。

ファシリテーターとして参加した自分がいろんな気づきをさせられた。

学生(とくに今回の場合は1年生)は本当に心が柔軟!何にも属していないからプライドとか先入観がなく素直な分、見学で繊細な部分まで感じとることができたり、他者の意思を意識せずとも受け入れられる心がある。そして大学生活が始まったばかりで、学生ヘルパーをやってみたいと思った時に飛び込みやすい時期でもある。大学1年生という段階でカリプロを導入する意義も感じられた。

●今回参加された学生さん方は、知るという有意義な機会を得られたのではないかと思います。このプロジェクトを通してより多くの方に当事者の方々のことを知ってもらい、社会が「障がい」に目を向けるきっかけが増えたらいいと思いますし、私も微力ながらその一助となれるようこれからもお手伝いできれば幸いです。

●見学の報告では沢山の意見が出て、皆さんそれぞれ生き生きと話をしてくれた。新鮮な感想を聞くことで、私自身も改めて障害ってなんだろうということについて考えを深めることができた。私は学生時代に学生ヘルパーとして働いていたが、それにどんな意義があったのか、考えることができ、良い経験になった。

●このような授業で教科書の上だけでなく体験を持って障がいについて学び、当事者と一緒に障がいについて考えるこの機会は貴重であると感じました。

●学生たちが訪問を通じて重度障害者の生活や健常者とのコミュニケーションについて色々なことに感動したり問いを持ったりして、障害の社会モデルの考え方を自然と受け入れるようになっていることにこのプロジェクトの成果を感じました。感じたこと、考えたことをこれからも覚えていてくれていて、看護師として、介助者として、障害者に関わり続けてくれたら嬉しいなあと思います。

●教科書では伝え切れないことがあるので、2日間の実習を通し学生さんの考え方の幅を広げることができるのはとても大事なことだと思いました。それと同時に現場での経験というのはとても重要で効果的だと改めて感じました。

さて皆さん、5日間お疲れ様でした。

夏休みの冒険はいかがでしたか?

初日に私が話したことを覚えていますか?忘れていますよね?では少し触れさせていただきます。お城の改修工事にあたって熊本城はエレベーターを付けて車いすでも上まで上がれるようにしました。一方で名古屋城は昔になるべく近いままが良いということでエレベーターの設置は障害者団体の要望を取り入れてもらえず、設置はしないことになっています。皆さんはこの5日間の授業を通してどちらが良いと思いますか?

初日に2人が答えてくれましたね。

どっちも正解だと。

それは人それぞれの意見があって良いと思います。

この授業を受けたからと言ってエレベーターをつける派になってくださいと言っているわけではありません。私からの一つ目のお願いは、この授業を受けた皆さんにこういうことに興味をもってほしいなということです。

お城の改修工事なんて今まであまり興味はなかったと思います。ましてそれにエレベーターがつくかつかないなんて、まったく意識していなかったと思います。でも、こういうことに興味をもってくださいね。

もう一つはエレベーターをつけるかどうかの二者択一かどうかということを考えてほしいのです。二者択一は時として分裂や対立をうみます。障害者と健常者の間にも生まれるかもしれないのです。

ではお城の話でいうと例えば障害者はエレベーターをつける派で健常者はエレベーターをつけない派ということになりかねないのです。では

他の道も探してみましょう。エレベーターを設置するには何億円もかかります。ではその分で人を雇って人力で車いすを上げるというのはどうでしょうか。車いすが運べるスペースは必要ですが。それでもいつかは人件費が払えない日がきますので、入場料の中から人件費を積み立てておくかをするのです。これは対立は少なくなるかもしれません。多様性を認めるとか共生とはこんなところからも考えることができます。

名古屋城の改修にあたっては8割の人がエレベーターをつけないことに賛同しています。

障害者の私にとっては残念なことです。

でも境を越えての考えは、それだけではありません。

お城や古い建築物は全て昔の姿を留めることがなくなって良いかと言えばそうではないのではないかと思うのです。

多数の人が言おうが言うまいが、やはり古いものを残すことも大事なのではないかと思うのです。

もちろん新しい公共建築物や大規模な建築物は完全なバリアフリーを望みたいですが、古い建築物の改修工事などにあたっては2割のものは昔の姿のままにするというのもありだと思うのです。

どの2割を昔のまま残すかを多数決で決めるというのはいかがでしょうか?

その選択には障害者も参加するのです。

それこそみんなで選ぶのです。

私はよく外出をします。コロナの時期を除くと月に20日は出かけています。

街で時々、幼い子に言われます。

「この人生きてるの?」

これは全く偏見というものを含んでないと思います。

その子の親が手を引いて小さな声で言うのです。

「そんなことを言ってはいけません」と。

私としては、そんな事を言う親御さんに

「そんな事を言ったらいけないのはあなたです。その言葉には、同情と憐憫と偏見と差別が含まれています。」と伝えたいです。

私は子どもに話したいのです。

「君と同じように生きてるよ。」または、「死んでるよ。ゾンビだよ。」と。

これは障害者である私の思いです。

境を越えてではもう一歩違う視点も考えてみたいと思います。

ではこの親御さんは一体どんな反応ができるのでしょうか?

私のような呼吸器をつけた障害者なんて初めて見るのです。

どうしたら良いかなんて戸惑うばかりではないでしょうか?

だからこそカリプロなのです。

若い時から知っていたり接していたりすればこんな時に戸惑うことだけではないと思うのです。

このカリキュラムの目標に障がいを自分ごととして捉えるということがあります。

それと色々な講義で当事者意識とか、当事者目線とかという言葉が何度も出ていました。

障害者で東大教授である熊谷晋一郎先生が言っています。

当事者で無ければ当事者のことは分からないと。

全くそのとおりだとおもいますが、別の見方もあるのではないでないでしょうか?

先日、鎌倉でバリアフリー海水浴というイベントが開催されました。

もう10年も続いています。

このイベントは砂浜に敷物をしき、車椅子で海まで行って車椅子ユーザーの障害者が実際に海水浴をたのしむというものです。

障がい者とサポーターはなんといきいきとして楽しそうなことでしょう?

でも呼吸器をつけた私には参加することは全くできないのです。

私はこの場合、障害当事者なのでしょうか?

私はサポーターを呼びかけたり、寄付をつのることは可能です。

私はこのイベントにおいては障がい当事者の立場ではなくて、サポーターの当事者なのです。

つまり当事者かどうかはその時々で変化するということです。

そもそも一人ひとりが違うのです。

なにをもって障がい者の当事者だと分けるのでしょう?

熊谷先生の勉強会などにも参加したことがあるのでその時に問いたいと思います。

私たちは一人ひとり違いがあって一人ひとりが当事者なのではないか?と。

最後にテキストに載っている京都のALS患者の嘱託殺人事件についてです。

みなさんこの5日間でかなり障がいということについてポジティブに捉えることになったのでは無いかと思います。

また、身近なことと思えるようになったのではないでしょうか?

でも在宅で活き活きと暮らしている人の方が少ないのです。

京都の嘱託殺人事件のような悲惨なできごとも起こるのです。

この事件について本人が望むなら死なせてあげた方が良いという意見もたくさんありました。

本当にそうなのでしょうか?

と問いかけました。

私なりの意見を後で読んでみてください。

私はこのALS患者に直接支援者として関わっていた人と大変親しいのですが、その人が言っていました。

人の関わり方によっては林さんは決してあんな死に方をしなかったと思うと。

皆さんはもしこの先も障害者に関わるときはこの5日間を思い出してください。

私たちはいつでもいつも皆さんの隣で生きています。

ありがとうございました。

最後に

実習に行った学生さん19名のうち、なんと12名から今後ヘルパーをやってみたい、ボランティアで継続して関わってみたい、という声が聞かれ連絡先交換を行いました。

地域の当事者さんへは、今後も随時マッチングをしていきます。

ありがとうございました!

本講座にご参加頂いた学生の皆さま、ご協力いただいた先生方、そして

学生を受けれいてくださった地域で暮らす当事者の皆さま、介助者・支援者の皆さまに感謝申し上げます。

本プロジェクトは日本財団の助成を受けて実施しています。

お問い合わせ

カリキュラム化プロジェクトやその他当団体の活動に関してご質問などある方は以下よりご連絡ください。

NPO法人境を越えてでは、会員を募集中!

月100/200/500円、年2400/6000円のコースと、クレジットカード決済/口座振込をご用意しております。