2月資産運用報告(株高継続、前月比でコア資産5.4%増、サテライト資産は微増)

日米の株価上昇の勢いが止まりません。

前回、コア資産となる全世界株式インデックスファンドが1000万に到達したという内容の記事を書きましたが、2月の保有資産は株高の影響を大きく受けて、資産は3%の増加となりました。

7年かけてコア資産が1000万に到達!ここまでの道のりを赤裸々に告白!|np2030@資産運用 (note.com)

3%という数字は、年利で見れば大した数字ではありませんが、月利で考えると非常に高い運用成績となります。

私の場合は、約1900万の金融資産(現金を除く)を運用中となりますので、60万程資産が増えたことになります。

60万の中には、NISAとiDeCoの積立額16万も含まれますが、それを差し引いても、43万の資産が増えたことを意味します。

これは、私の給与の手取りと同水準の金額となります。

フランスの経済学者であるトマ・ピケティ著の『21世紀の資本』という書籍をご存知でしょうか。

「格差と成長」を経済学者の視点から描いた書籍となりますが、本著が示した「R>G」というシンプルで強烈な方程式があります。

Rは資本収益率を意味します。

これは、富(収益)を生み出す資産、つまり、株式、債券、不動産から得られる利益となります。

Gは経済成長率を意味します。

これは、労働によって得られる収益、つまり給料ですね。

これに当てはめると、2月は株式市場が好調だったこともあり、R>Gを達成した月となりました。

R>Gは、金融資産が少ないと達成が困難ですが、資産が1000万を超えてくると達成できる月が少しずつ増えてくるはずです。

年間を通じてR>Gが達成できた時、これは給与取得よりも、金融資産の増加の方が上回ることを意味しますから、この時点でFIRE(経済的自立)達成が現実的なものになると言えるでしょう。

3月1日も日米の株式市場は好調でした。

まだまだ株価上昇の勢いは続きそうですね。

コア資産(インデックス投資)とは対称的に足踏みが続いているのがサテライト資産(個別株、債券)です。

サテライト資産 前月比+0.3%

〇 小型成長株(N社)前月比+6%

〇 東証米国債券ETF(2621)前月比-3.3%

〇 TMF(米国債券3倍レバレッジ)前月比+5.0%

2月は小型成長株(N社)が大きく上昇する場面もありましたが、日本株上昇の波から振り落とされ、月末に下落。

特段上がる材料が無かったため、大きく上昇した際に売れば良かったのですが、日本株が上昇していたこともあり、欲をかいて躊躇ってしまいました。

N社に関しては、チャンスがあれば、今後売却していく予定です。

債券は、TMFが健闘しています。

3倍レバレッジの高リスク商品ですが、円安ドル高の影響もあり、ボラティリティは想定していたよりも小さく、個別株に比べて安定した運用ができています。

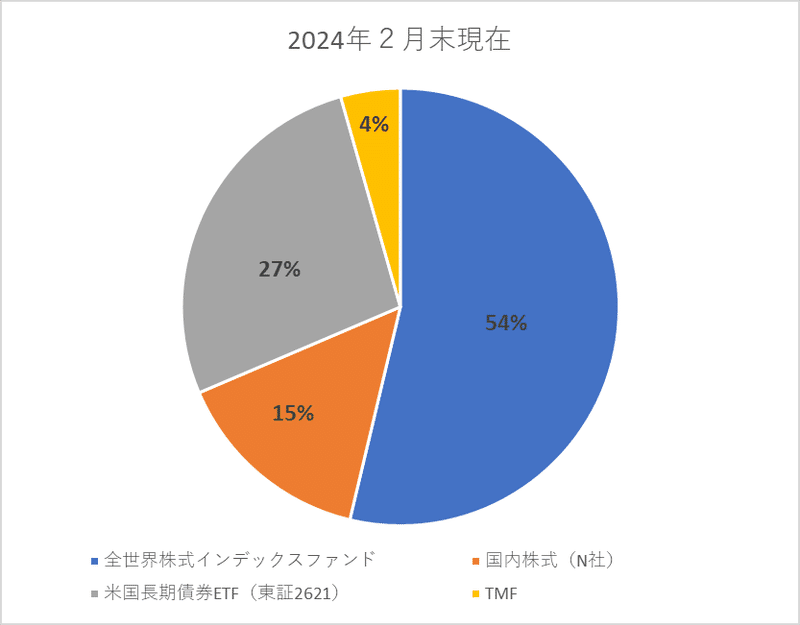

全世界株式 49%⇒54%(↑)

米国債券 35%⇒31%(↓)

国内株式 16%⇒15%(↑)

※ コア資産54% サテライト資産46%

2月も株式が上昇、債券が下落の「負の相関関係」となり、債券の比率が更に低下しています。

3月の投資戦略ですが、全世界株式が絶好調な状況を踏まえて、国内株式(N社)を売却し、債券を買い増していきたいと考えています。

一部売却か、全て売却かは次回の記事で触れたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?