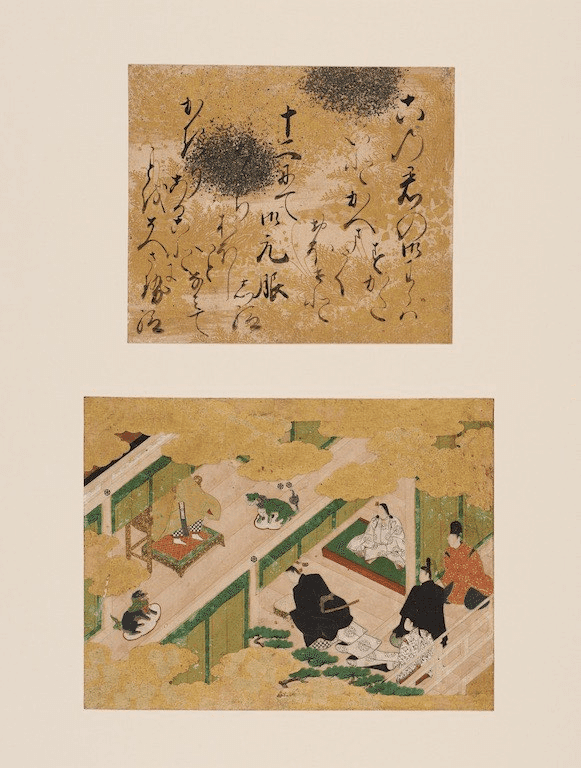

絵で読む『源氏物語』これはどんな場面~源氏物語手鑑 桐壺二

源氏の君の元服

十二歳になった源氏の君は元服します。現代では、成人年齢が十八歳に変更されましたが、十二歳で成人というのは、かなり早すぎますよね。物語の創作?いえ、平安時代は、皇子や摂関家の男子の元服を十一歳ぐらいから行ったそうです。

平安時代の成人式は「加冠の儀」ともよばれます。元服前の男子は角髪を結っていますが、まず理髪役の人が角髪を解き、髪を一つに束ねて元結で結び、笋刀という小刀で毛先をを切りそろえて、髻をつくります。次に、「引入れの大臣」が、冠をかぶせ、冠のなかに髪を引き入れます。

清涼殿の儀式

絵に描かれているのは、これから元服の儀式がはじまろうとする場面です。ここは清涼殿の東廂。帝が東を向いて倚子に座っています。平安時代にいすがあるんだと、はじめて知った時は驚きました。中国風の習慣で、帝は、正式な儀式ではいすを使うようです。御前に座っている、源氏の君はまだ角髪を結っています。いちばん大切な「引入れ」の役をつとめる左大臣は、正装の束帯姿です。理髪役をつとめる大蔵卿もうしろに控えています。

ーーーーーーー

帝は、源氏の君の童姿を、変えるのはつらいとお思いになるけれど、十二歳で元服なさった。帝が御自ら指図なさって、定まっているしきたり以上のことを加えさせた。昨年の皇太子の元服は南殿でおこなったが、儀式がとても立派だったという評判に引けを取らないようにさせなさった。所々で催す祝宴の献立など、内蔵寮、穀倉院の役人がお役所仕事で手配して、いいかげんなものにしては困ると、特別にお命じになって、華美を尽くして調えた。

いつもいらっしゃる清涼殿の東の廂に、東向きに、帝がお座りになる倚子を置いて、冠者(元服する人)のお席、引入れ(冠を着けさせる役)の大臣のお席が御前にある。申刻(午後四時ごろ)に源氏の君が参上なさった。角髪を結っておられる顔つき、血色のよいつややかな顔、この姿を変えるのは惜しいように思える。大蔵卿が理髪(髪の先を切り、結い整える)役をつとめる。とても美しい髪なので削ぐのがいたいたしそうで、帝は、御息所〈桐壺更衣〉がこの様子を見たらさぞ喜んだだろうにと、彼女のことを思い出して、涙がこぼれ落ちそうになるのをじっとこらえる。

この君の御童姿、いと変へまうく思せど、十二にて御元服したまふ。居起ち思しいとなみて、限りあることに事を添へさせたまふ。一年の春宮の御元服、南殿にてありし儀式のよそほしかりし御ひびきにおとさせたまはず。所どころの饗など、内蔵寮、穀倉院など、公事に仕うまつれる、おろそかなることもぞと、とりわき仰せ言ありてきよらを尽くして仕うまつれり。

おはします殿の東の廂、東向きに倚子立てて、冠者の御座、引入れの大臣の御座、御前にあり。申の刻にて源氏参りたまふ。角髪結ひたまへるつらつき、顔のにほひ、さま変へたまはむこと惜しげなり。大蔵卿くら人仕うまつる。いときよらなる御髪をそぐほど心苦しげなるを、上は、御息所の見ましかばと思し出づるに、たへがたきを心づよく念じかへさせたまふ。

桐壺更衣は源氏の君が三歳の時に亡くなりました。桐壺帝は、忘れ形見の源氏の君を自分の手元で、つまり宮中で育てます。普通は子どもは母親の実家で養育しますから、源氏の君は‘超’特別扱いでした。

元服にあたっては、兄の東宮(帝の第一皇子、母は弘徽殿女御)の時にもおとらないようにと、帝が自ら指図をして、準備が行われました。帝は桐壺更衣に源氏の君の元服する姿を見せたかったと感極まりますが、晴れの儀式に涙は不吉、懸命にこらえます。

左大臣と左大臣の姫君

元服の儀が終わると、帝は引入れの大臣をよび、禄(大役をつとめた褒美の品)を授け、例の件を念押しします。

ーーーー

帝からの禄を、上の命婦が取り次いで大臣に授ける。白い大袿に御衣一揃い、これは慣例のとおりである。御盃を大臣に賜うついでに、帝、

いときなきはつもとゆひに長き世をちぎる心は結びこめつや(幼い源氏の君がはじめて結んだ元結に、あなたの娘との末永い縁を誓う気持ちをこめましたか)

ご自身の意向に大臣がはっきりと気づくようにしむけなさる。

結びつる心も深きもとゆひに濃きむらさきの色しあせずは(娘との縁を結ぶ気持ちは、私が結んだ元結の濃い紫の色があせることがないように、深いものです)

と申し上げて、長橋から下りて禄を賜ったお礼の拝舞をなさった。

御禄の物、上の命婦取りて賜ふ。白き大袿に御衣一領、例のことなり。御盃のついでに

いときなきはつもとゆひに長き世をちぎる心は結びこめつや

御心ばへありておどろかさせたまふ。

結びつる心も深きもとゆひに濃きむらさきの色しあせずは

と奏して、長橋より下りて舞踏したまふ。

東宮や皇子が元服した夜、添臥といって、選ばれた公卿の姫君が添い寝をする習慣があり、ほとんどの場合、その姫君が正妻になります。源氏の君も元服の夜、左大臣の邸に婿として迎えられました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?