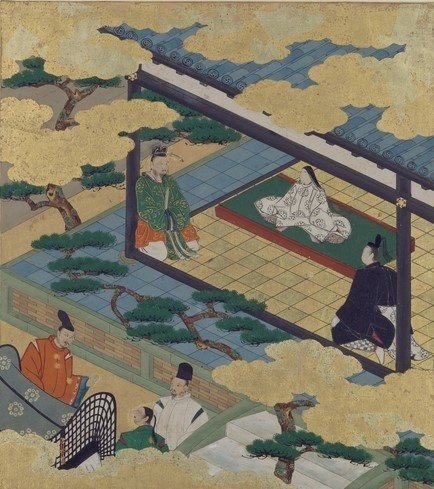

絵で読む『源氏物語』これはどんな場面~源氏物語絵色紙帖 桐壺一

高麗の相人と対面

この絵は、『源氏物語』桐壺巻で、桐壺更衣の忘れ形見の皇子の行く末を案じた帝が、高麗のすぐれた相人(人相をみる人)に皇子を占わせる場面です。場所は、外国使節の客舎である鴻臚館、中央の置畳に座っているのが皇子、元服前なので冠はつけていません。高麗の相人と向かい合って座っている、束帯姿の人は右大弁*です。

*「右大弁」弁官は国の行政機関の事務局で、大弁はその長官。左右に分かれていて、右弁官は兵部・刑部・大蔵・宮内を担当。つまり、右大弁には帝の秘書官のような役割もあった?大弁の官位は従四位上。

ーーーーーーー

そのころ帝は、高麗人の使節団のなかに、すぐれた相人がいることをお知りになった。宮中に招くことは宇多帝の御遺誡で禁じられているので、他の人に知られないよう充分注意して、この皇子を鴻臚館に行かせた。幼い皇子の後見役をつとめる、右大弁の子どもと偽ってお連れしたので、相人は驚いて、何度も何度も首をひねって不思議がる*。

*右大弁の子どもが、帝になる相を持つことは、あり得ない

「国の親となって、帝の位を極めることができる相がおありですが、帝の位につくとすれば、国が乱れ、国の憂いとなるでしょう。朝廷の重鎮となって、帝を補佐する役目につくとすれば、それも違う」と言う。

右大弁も漢学の才がすぐれていたので、相人と交わす言葉に含蓄があっておもしろい。漢詩などを互いに作って、相人が、今日か明日にも帰国しようというときに、この、めったにいないほどすばらしい人と対面した喜び、それによって、かえって帰国するのが悲しくなったという心情を、巧みに漢詩に作ると、皇子もすばらしい漢詩をお作りになったので、これ以上無いほどほめたたえて、見事な贈り物をいくつも差し上げる。朝廷からも、相人に多くの贈り物をお与えになった。

自然と、帝が鴻臚館で、高麗の相人に皇子を会わせたという噂は広がり、帝の真意は明かされなかったが、皇太子(春宮・東宮)の祖父の右大臣は、どういうことなのだろうかと不審がった。

そのころ、高麗人の参れる中に、かしこき相人ありけるを開こしめして、宮の内に召さむことは宇多帝の御誡あれば、いみじう忍びてこの皇子を鴻臚館に遣はしたり、御後見だちて仕うまつる右大弁の子のやうに思はせて率てたてまつるに、相人おどろきて、あまたたび傾きあやしぶ。

「国の親となりて、帝王の上なき位にのぼるべき相おはします人の、そなたにて見れば、乱れ憂ふることやあらむ。朝廷のかためとなりて、天の下を輔くる方にて見れば、またその相違ふべし」と言ふ。

弁も、いと才かしこき博士にて、言ひかはしたることどもなむいと興ありける。文など作りかはして、今日明日帰り去りなむとするに、かくありがたき人に対面したるよろこび、かへりては悲しかるべき心ばへをおもしろく作りたるに、皇子もいとあはれなる句を作りたまへるを、限りなうめでたてまつりて、いみじき贈物どもを捧げたてまつる。朝廷よりも多くの物賜す。

おのづから事ひろごりて、漏らさせたまはねど、春宮の祖父大臣など、いかなることにかと思し疑ひてなんありける。

父帝の深い愛

桐壺帝は、最愛の桐壺更衣の忘れ形見の皇子を、宮中に住まわせ、いつもそばに置いていました。心の奥では、桐壺更衣の忘れ形見の皇子を帝にしたいと願っていましたが、理性では、自分がいなくなった後、強い後ろ盾となる外戚(母方の親族)をもたない皇子が帝になっても、苦労が絶えないだろうと判断。それでも決めかねた帝は、倭相(日本人の人相見)、高麗の相人、そのあと宿曜(星の進行にもとづく占い)でも占わせ、ようやく皇子を「源氏」にすることを決断します。皇族に名字はありませんから、「源」の名字を与えるということは、臣下にするということです。「源氏」になると、帝になる可能性はほぼ消滅します。

桐壺帝の第一皇子の母は、弘徽殿女御、父は右大臣。弘徽殿女御側の人たちにすれば、あまりのかわいがりように、帝が私情に溺れてこの皇子を次の帝にすると言い出すのではないかと、疑心暗鬼に陥っていました。

いみじう忍びて鴻臚館に行かせたにもかかわらず、どこからか情報がもれて右大臣の耳にはいります。「どういうつもりで、皇子を高麗の相人に会わせたのだろうか。いったいなぜだ、まさか・・」と、事情を知らない右大臣は悶々としました。帝の外祖父になることは、すなわち朝廷の権力を掌握することでしたから(現代とは全く異なります)、大問題だったんです。

桐壺帝は、高麗の相人の占いを信頼し、皇子の幸せを第一に考えて「源氏」にしました。

歴史上のできごとを、物語に取り入れる

上の文章の中に、宇多帝の御誡という言葉がでてきますが、これは寛平九年(897)に、宇多天皇が譲位するときに、醍醐天皇に贈った「寛平の御遺誡」のことです。散佚して、部分的にしか内容がわからないと言われていますが、『源氏物語』では、外国の人を宮中に入れてはならないという誡めがあったと記しています。そのような記述が本当にあったのかどうか、現在ではわかりませんが、歴史上のできごとをうまく取り入れることで、架空の物語に現実味を与えるという効果が生まれます。

また藤原公任が編纂した『和漢朗詠集』に採られ、紫式部と同時代の人々によく知られていた、大江朝綱の詩句、

前途程遠し

思ひを雁山の暮の雲に馳す

後会期遥かなり

纓を鴻臚の暁の涙に霑す (和漢朗詠集・餞別)

『日本紀略』によると、延喜八年(908)に「鴻臚館で渤海国の使節の帰国に際して送別の情を漢詩に作る」という題で作られた漢詩の一節です。

*「日本紀略」平安後期成立の歴史書。資料的価値は高い。

「弁も、いと才かしこき博士にて、言ひかはしたることどもなむいと興ありける」とありますが、大江朝綱も弁官を歴任しているので、『源氏物語』の鴻臚館の場面を読んだ人は、そこに書かれていなくても、「前途程遠し 思ひを雁山の暮の雲に馳す・・・」という詩句が、脳裏にひらめいたのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?