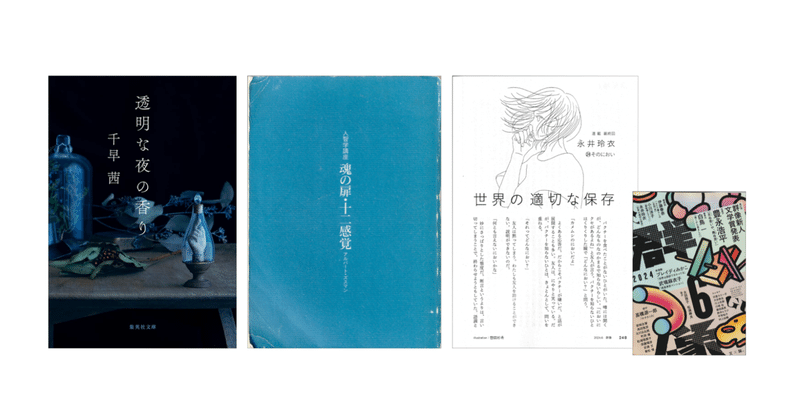

永井玲衣「世界の適切な保存㉔そのにおい」(『群像』)/アルバート・ズスマン『十二感覚』/千早茜『透明な夜の香り』

☆mediopos3465 2024.5.13

千早茜『透明な夜の香り』に

こんなシーンがある

「それはね」と、朔さんが目を細めた。

「香りは脳の海馬に直接届いて、永遠に記録されるから」

「永遠、ですか」

「先生はどうして彼女が嘘をついているとわかったんです」

「匂いで」と新城は私の鼻を指した。

「信じるか信じないかはあんた次第だけど、

嘘は嫌な臭いがするらしい」

匂いは体験され

そして海馬に届き永遠に記録される

しかしそれを伝えることは難しい

記録されるのは

文字や映像や音声データではないから

しかしいわば魂の深みでは

たしかに記録され保存される

その匂いを体験するひとは

たしかにそこに「いた」

永井玲衣は「世界の適切な保存㉔そのにおい」で

「わたしやあなたが、

そこにまぎれもなく「いた」のだという、

とりかえのきかない現実の証」ともなり

「誰にも壊すことはでき」ず

「そのひとの中で消えることはない」

「そのひとがひとつの身体をもち、

においをかぎ、手で触れ、体験したという事実」を

「本当の意味で否定することはできない。

忘れられたとしても、

そのひとが「いた」という事実は消えない。」

そして「生の断片、世界の欠片は、

きかれることを待っている。

消えかけているかもしれないが、確かにいる。

じっとして、掘り出されることを待っている。」

という

ルドルフ・シュタイナーの

「十二感覚」的な観点からすれば

嗅覚は人間にとって

もっとも原初的な感覚であり

すべての生命的な感覚の源となっている

嗅覚の本来的な力を失ったとき

ひとは生きる力を失うことにもなる

嗅覚は進化していく人間にとって

「大地を水で潤す能力、大地を救う能力」として

新たに形成されなければならない感覚でもあるという

嗅覚は善悪を嗅ぎ分けられる力でもある

善悪として教えられるような道徳的な刷り込みではなく

ほんらい的な力としての感覚である

『透明な夜の香り』の

「嘘は嫌な臭いがするらしい」

というのもそうした嗅覚の力だともいえる

嗅覚の霊的源泉は意識魂にあって

人間は現在の進化段階において

意識魂を育てているともいえるのだが

重要なのは直接的な体験として

「匂い」を体験することと同時に

直観的に嗅ぎ分けられた善悪の「匂い」を

でき得る限り悟性にも裏付けすることだろう

それは単なる快不快というのではなく

意識及びその深みで把握し得るものでもあるからだ

その意味でも五感を含む「十二感覚」を

いかに豊かに育てていくかが鍵になるのだが

むしろ今の世の中の流れの多くは

教育やさまざまな洗脳によって

それらをスポイルしてしまい

「匂い」もセンサーとして働くことができなくなる

そうなると「わたしやあなたが、

そこにまぎれもなく「いた」のだという、

とりかえのきかない現実の証」もまた失われてしまう

■永井玲衣「世界の適切な保存㉔そのにおい」

(『群像』2024年6月号)

■アルバート・ズスマン(石井秀治訳)『人智学講座 魂の扉・十二感覚』

(耕文舎+イザラ書房 1998・春)

■千早茜『透明な夜の香り』(集英社 2020.4)

**(永井玲衣「世界の適切な保存㉔そのにおい」より)

*「においは、体験である。においは、体験しないと、なかなか表現することはできない。それは、においを保存することができないからだろう。視覚情報は写真や絵画、映像で、聴覚情報も映像やボイスレコーダーで記録し、伝達することがある程度可能だが、においはできない。味も、においも、手触りも。記録ができない。

においは体験であるがゆえに、知となる。パクチーのにおいをかいだひとは、もうパクチーを体験している。パクチーの味を持っている。体験していないひとは、代わりに、体験したひとから言葉で知を受け取ろうとする。すでに体験したにおいと関連づけてもらうこともある。カメムシのように。だがそれも体験していないとなると、なかなか伝達は難しくなる。

「何とも言えないにおい」

このようにしか言えないことがある。そうして、うまく言えないなあ、と笑う日がある。

だが、笑うことができないこともある。当てはまる言葉が見つからない、ということ以上の、言葉を失う現実を前にして「何とも言えない」と、なんとか絞り出すしかない、においがある。においは体験である。体験そのものでもある。」

*「においはやはり保存されにくい。言葉を失うような現実を前に、言葉にできないというかたちで強烈に保存されることもある。しかしそれが他者へ手渡されようとするとき、困難さが生じる。語り手がいなくなれば、その体験は失われてしまう。わたしにはそれがおそろしい。

また、においを知っているということは、そのひとが確かにそこに「いた」そこに生きていたということだ。

東日本大震災が起きてすぐ、急いで車を走らせ、津波の被害が大きかった地域に入ったひとの本を読んだことがある。そのひとは、目の前の情景をいくつか表現したあと、「ほこりっぽいにおいがした」と書いていた。走り書きのように、ぽつりと置いた一文だった。

わたしはそれを読んで、衝撃を受けた。このひとは、ここにそのひとの身体でもって、「いた」のだ。車から降り、風を頬に浴びて、においをかいだのだ。想像では決して書けない、現実そのものだった。

だが、街からほこりっぽいにおいがしたことは、決してどの教科書にも書かれないだろう。強烈な世界のあり方でありながら、それ自体が保存されることはない。現にわたしたちは、たとえば関ヶ原の戦いで、どんなにおいが漂っていたのか知らない。すりむいた肌は、どんなふうに傷んだのか、飢えの中で、何とか口にはこんだ木の根っこはどんな味がしたのか、わたしたちは知らない。」

*「ガザ侵攻の即時停戦を求めるデモで、イスラエルがAIを活用して攻撃目標を特定し、パレスチナ人を殺害していると涙ながらに訴えるひとのふるえる声。そして集まった市民たちの「管理」のために、わたしの後に経っていたひとりの若い警察官の「そんなわけねえじゃん」という笑い混じりのちいさな声をきいたときの、心臓のにぶい痛み。鼻の奥がつんと痛くなり、喉がぐっとひきしぼられた筋肉の痙攣。

これらを、どうやって保存したらいいのだろうか? そもそも、保存されるべきなのだろうか? なぜわたしは保存したいと願うのだろうか?」

*「むっとするような汗のにおいがそこにあったと保存することは、歴史においてどれほど重要なのかわたしにはわからない。だが、そこにひとびとが「いた」ということを示す、まぎれもない何かであることはわかる。さらに、適切に保存されなければ、永久に失われてしまう何かである。

ただ、適切な保存は、事細かに描写することでもない。まるごど真空パックで保存してしまうことでもない。たとえば、被ばく者による「口で説明できるものではない」においという表現は、それ自体がもう表現なのだ。その葛藤、逡巡、口にできなさの吐露も含め、保存されることが願われる。」

*「ちいさく、主観的で、伝達不可能で、共有不可能なものたち。言葉にうまくならず、技術による保存もむずかしい、感覚的な体験の断片。おおきな言葉にすると、ぽろぽろとこぼれ落ちて、もともとあったことさえ忘れてしまうような細かな感触だ。

それでいて、わたしやあなたが、そこにまぎれもなく「いた」のだという、とりかえのきかない現実の証でもある。

こんなにも脆くちいさいのに、誰にも壊すことはできない。うまく表現されないが、そのひとの中で消えることはない。どんなに歴史からおおいかくし、抹消し、なかったことにしようとも、そのひとがひとつの身体をもち、においをかぎ、手で触れ、体験したという事実までは消すことができない。存在を否定しようとすることはできるが、本当の意味で否定することはできない。忘れられたとしても、そのひとが「いた」という事実は消えない。

あなたのちいさなにおい、感触、体験をきくとき、そう思う。保存したいと思うが、保存しなくても本当は消えない。それでも、欲深さが消えずに、適切に保存したいと願ってしまう。

生の断片、世界の欠片は、きかれることを待っている。消えかけているかもしれないが、確かにいる。じっとして、掘り出されることを待っている。」

**(アルバート・ズスマン『魂の扉・十二感覚』より)

*「善悪に関する深い概念もまた、私たちの鼻のなかに隠れているのです。これは動物の本能にとっても言えることです。動物は、彼らにとって何がよくて何がよくないのかを正確に知っています。彼らはそれを本能的に知っているのです。彼らが生きのびることができるかどうかは、彼らの知恵によっているのです。」

*「核エネルギーの問題にしても、あるいは環境汚染の問題にしても、もはや私たちは今までのように、私たちの大脳の為すがままにしておくわけにはいかなくなっています。まさにそれらの問題は、効率の良し悪しの問題ではなくなっているのです。このように考えるなら、今日ではすべてが道徳的な価値にかかわっていることが分かります。私たちは、物事にまさに道徳的にかかわっていかなければならないのです。これが意識魂の特徴です。人間は新たに、自ら獲得する本能、新たな嗅覚器官を培っていかなければなりません。つまり、二枚の花弁の蓮華をです。私たちの未来は、このことに依存しています。私たちの時代の道徳と不道徳とのあいだに、大きな闘いが繰り広げられることになるのです。」

*「私たちが嗅覚について語ってきたことは、みずがめ座に関連しています。みずがめ座は獣帯のなかの人間の像なのです。私はすでに、鼻は人間的である、鼻は人間であると言いました。自然にまるごと結びつけられている本能から独自に判断する個我へと到るまでの進化過程が、この器官に刻印されているのです。この器官には、新たに形成されつつある器官、つまり二枚の蓮華と共に、善と悪を見分けられるようになるために最後まで残された本能としての嗅覚能力が与えられています。そして、この新しい器官をもって善悪を判断することができるようになれば、人間は、大地を水で潤す能力、大地を救う能力をもつようになるでしょう。みずがめ座は、進化していく人間の似姿なのです。」

**(千早茜『透明な夜の香り』より)

*「「それはね」と、朔さんが目を細めた。

「香りは脳の海馬に直接届いて、永遠に記録されるから」

「永遠、ですか」

「「先生はどうして彼女が嘘をついているとわかったんです」

「匂いで」と新城は私の鼻を指した。

「信じるか信じないかはあんた次第だけど、嘘は嫌な臭いがするらしい」」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?