ユクスキュル『生物から見た世界』(環世界)

☆mediopos-2343 2021.4.16

このユクスキュルの『生物から見た世界』

(直訳は『動物と人間の世界』)は

一九三四年にベルリンのJ・シュプリンガー社から

「わかりやすい科学」叢書の一冊として

「見えない世界の絵本」という副題付きで出版されている

想像されるように

当時の反応は冷たく

科学は主観など扱わないというものだったが

前書きに「コクマルガラスとホシムクドリについての

豊かな経験を説明する絵をお送りいただいて、

われわれの仕事を支援してくださった

K・ローレンと博士に深く感謝している」と記されているように

「環世界」という視点がないと動物の行動は理解できない

しかもこの「環世界」という視点は

主-客という認識の問題にも

深く関わるものであり

ユクスキュルの思想への感心は

時代とともに高まってきているといえる

引用には「魔術的環世界」と題された章からも引いてあるが

さまざまな動物の世界における環世界はもちろんのこと

ひとりひとりの人間の「環世界」という

主観的現実についての視点も加えられているのも興味深い

おそらくいまでは

ひとりひとりの見ている世界が

まったく同じ客観的現実として現れていると

素朴に考えている人はさすがに少なくなってきているだろうが

ひょっとしたらそうでもないのかもしれない

小さな子どもの頃は生まれる前の感覚を残していて

霊的事象を見ていたりすることも多いようだが

「見えている世界」や「見えない世界」を

どのように心的現実としてとらえているかは

ひとによってさまざまに異なっているから

それぞれにとっての「環世界」をふまえながら

世界をとらえていく必要性は

いくら強調してもしすぎることはないだろう

それはともかくとして

日々の散策のなかでそれぞれの生物の視点から

その「環世界」を想像してみるだけでも心楽しいものだ

さらにいえばいわゆる「動物行動学」などの視点も得ながら

ふだん私たちが比較的固定させている「主観的視点」から離れた

「新しい視点」をさまざまに展開させてみることは

高次の自然学への道にもつながってくる

■ユクスキュル/クリサート(日高敏隆・羽田節子 訳)

『生物から見た世界』(岩波文庫 2005.6)

「この小冊子は新しい科学への入門書として役立とうとするものではない。その内容はむしろ、未知の世界への散策を記したものとでも言えよう。それらの世界は単に未知であるばかりか目にも見えず、それどころか、そういう世界が存在することの正統性は多数の動物学者や生理学者によっておおむね否定されているのである。」

「あらゆる生物は機械にすぎないという確信を固守しようとする人は、いつの日か生物の環世界(Umwelt)を見てみたいという希望は捨ててほしい。」

「われわれの感覚器官がわれわれの知覚に役立ち、われわれの運動器官がわれわれの働きかけに役立っているのではないかと考える人は、動物にも単に機械のような構造を見るだけでなく、それらの器官に組み込まれた機械操作系(Maschinisit)を発見するであろう。われわれ自身がわれわれの体に組み込まれているのと同じよう。するとその人は、動物はもはや単なる客体ではなく、知覚と作用とをその本質的な活動とする主体だと見なすことになるであろう。

しかしそうなれば環世界に通じて門はすでに開かれていることになる。なぜなら、主体が知覚するものはすべてその知覚世界(Merkwelt)になり、作用するものはすべてその作用世界(Wirkwelt)になるからである。知覚世界と作用世界が連れだって環世界(Umwelt)という一つの完結した全体をつくらげているのだ。

環世界は動物そのものと同様に多様であり、じつに豊かでじつに美しい新天地を自然の好きな人々に提供してくれるので、たとえそれがわれわれの肉眼ではなくわれわれの心の目を開いてくれるだけだとしても、その中を散策することは、おおいに報われることなのである。

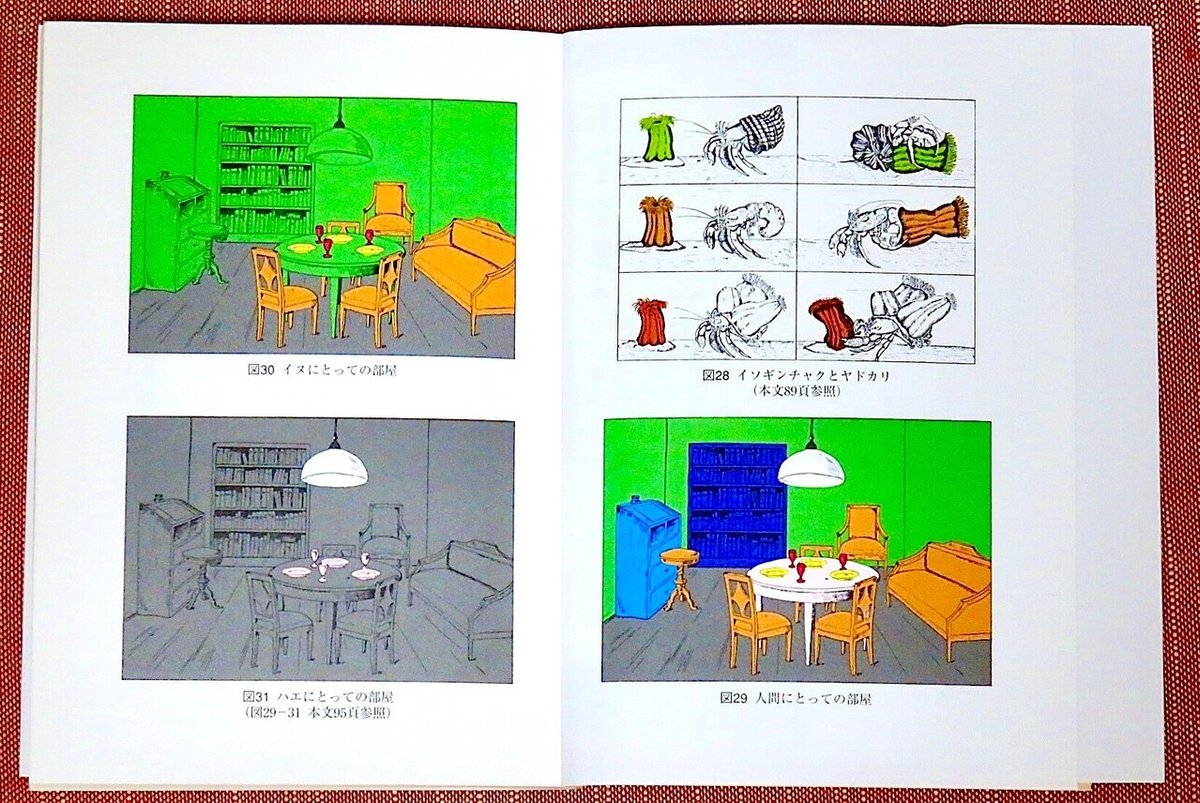

このような散策は、日光がさんさと降りそそぐ日に甲虫が羽音をたてチョウが舞っている花の咲きみだれる野原からはじめるのがいちばんだ。野原に住む動物たちのまわりにそれぞれ一つずつのシャボン玉を、その動物の環世界をなしその主体が近づきいるすべての知覚標識で充たされたシャボン玉を、思い描いてみよう。われわれ自身がそのようなシャボン玉の中に足を踏み入れるやいなや。これまでその主体のまわりにひろがっていた環境は完全に姿を変える。カラフルな野原の特性はその多くがまったく消え去り、その他のものもそれまでの関連性を失い、新しいつながりが創られる。それぞれのシャボン玉のなかに新しい世界が生じるのだ。

このような世界をともに歩きまわろうと、この旅行記は読者を誘う。筆者らはこの本を作るにあたって、一人(ユクスキュル)が本文を書き、もう一人(クリサート)が絵の題材もに配慮するというように仕事を分担した。」

「われわれ人間が動物たちのまわりに広がっていると思っている環境(Umgebung)と、動物自身がつくりあげ彼らの知覚物で埋められた環世界(Umwelt)との間に、あらゆる点で根本的な対立があることは明らかである。これまでのところでは、原則として環世界とは外部刺激によってよびおこされた知覚記号の産物だとされていた。しかし、探索像なるものや、なじみの道をたどること、をして故郷を限定するということは、すでにこの原則の例外であった。それらはいかなる外的刺激にも帰することのできない、自由な主観的産物なのだ。

これらの主観的産物は、主体の個人的体験が繰り返されるにつれて形成されていくものである。

さらに進むとわれわれは、たいへん強力だが主体にしか見えない現象が現れるような環世界に足を踏み入れることになる。それらの現象はいかなる経験とも関係がないか、あるいはせいぜい一度の体験にしか結びついていない。このような環世界を魔術的(magische)環世界と呼ぼう。

たくさんのこどもたちがどれほど深く魔術的環世界に生きているかは、次の例からよくわかる。

フロベニウスはその著書『パイデウマ(教育される者)』の中で、ある少女についてこう語っている。その少女は一個のマッチ箱と三本のマッチで、お菓子の家やヘンゼルとグレーテルと悪い魔女のお話をしながら一人で静かに遊んでいたが、突然こう叫んだ。「魔女なんかどこかへ連れていっちゃって! こんなこわい顔もう見ていられない」。

(・・・)少なくともこの少女の環世界には悪い魔女がありありと現れていたのである。

このような経験はしばしば、原始的な民族を研究する探検家たちの注意をひいてきた。原始的な民族は魔術的な世界に生きており、そこでは、彼らの世界の感覚的に与えられた事物に空想的な現象がまぎれこんでいると言われている。

もっと詳細に観察すれば、教養の高いヨーロッパ人の多くの環世界でも、同じような魔術的なイメージに出会うはずである。」

「環世界の研究に深くかかわればかかわるほど、われわれには客観的現実性があるとはとうてい思えないのに何らかの効力をもついろいろな要素が、環世界の中には現れるのだということを、ますます納得せざるをえなくなっていく。」

「環世界には純粋に主観的な現実がある。しかし環境の客観的事実がそのままの形で環世界に登場することはけっしてない。それはかならず知覚標識か知覚像に変えられ、刺激の中には作用トーンに関するものが何一つないのにある作用トーンを与えられる。それによってはじめて客観的現実は現実の対象物になるのである。

そして最後に、単純な機能環が教えてくれるように、知覚標識も作用標識も主体の表出であり、機能環が含む客体の諸特性は単にそれらの標識の担い手にすぎないと見なすことができる。

こういうわけで、いずれの主体も主観的現実だけが存在する世界に生きており、環世界自体が主観的現実にほかならない、という結論になる。

主観的現実の存在を否定する者は、自分自身の環世界の基盤を見抜いていないのである。」