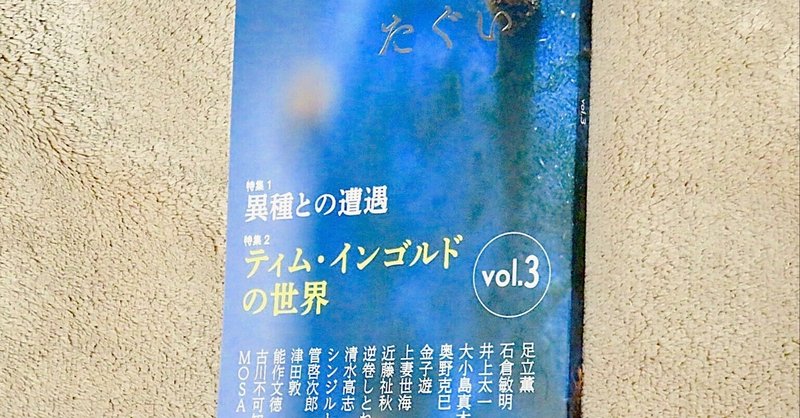

古川不可知「天候のなかに線を描く/ティム・インゴルドの歩行論をめぐって」 (『たぐい vol.3』亜紀書房 2021.2 所収)

☆mediopos-2284 2021.2.16

ここ二日間ほど

「生まれてきたこと」を肯定すること

についてふれてきたが

「歩く」ということもそのひとつにほかならない

「生まれてきたこと」は

からだをもつということだ

そしてからだをもつということは

「歩く」ことができるということでもある

「歩くことこそ身体」だからだ

この「歩く」ということは

四肢を使うということであり

さまざまな環境や関係性のなかで

「ともに歩く」ということでもある

「ともに歩く」ということは

「他者と歩調を合わせながらともに歩くことで

他者の視点から世界を眺め、それを共有することによって

関係が作り出されてゆく」ということ

人類学的な視点を超えて

本書にはない神秘学的な視点になるが

四肢つまり手足の働きは

(転生後の)未来の頭部つまり思考の原型となるという

手でつくること

足で歩くこと

そのことによって生み出されるものが

未来の思考としてあらわれてくるのだ

つまり「ともに歩く」ということは

わたしたちが「ともに」未来をつくるための

思考を創造しているということでもある

「生まれてきたこと」を肯定することは

世界と「ともに歩く」ということであり

そのことで未来の世界を創るということなのだ

「脳」が思考をつくるのではない

「歩く」ことこそが生きた思考になる

■古川不可知「天候のなかに線を描く/ティム・インゴルドの歩行論をめぐって」

(『たぐい vol.3』亜紀書房 2021.2 所収)

「インゴルドは歩くことについてさまざまな場所で論じている。筆者の見るところその歩行論はさほど注目されてきたとは言い難いものの、ここまでに述べてきた環境と線をめぐる思考をわれわれ自身の日々の実践というスケールで具体化し、またそれを「他者とともに学ぶ」という人類学観に接続するキーとなる議論である。換言すれば、歩くことは「環境のなかで」、「他者とともに」なされるもっとも基本的な人間の営みと位置づけることができる。」

「インゴルドは次のように述べる。「歩くことそれ自体は、身体化された経験を生み出すのではなく、必ずしも参与の技術であるわけでもない。民族誌家の歩行の動きと、ともにいる者の歩行の動きが共有された状況に基づいているように、ある種の同調を前提とした身体化かつ参与なのである」。まや、「参与するとは歩いて入り込むことではなく、ともに歩くことである。ここでいう『ともに』とは、顔を突き合わせることではなく眺望を共有しながら同じ方向へと、おそらくは差し迫った同じ危機から逃げることを意味している」。つまり、歩調を合わせながらともに歩くことで他者の視点から世界を眺め、それを共有することによって関係が作り出されてゆく。「われわれは社会的存在だから歩くというだけではない、われわれはまた歩くがゆえに社会的存在」なのである。

さらに、「歩くことの経験は、いずれも流動的な環境と個人との協同的な産物」であり、「身体と環境の境界は両者の動きによって曖昧になってゆく」とインゴルドは言う。ここで天候の議論が結びついてくる。晴天であれば晴れ晴れしく足取りも軽くなり、雨が降れば気は滅入るというように、「天候は感情の相補物であり、感情の一部になる」。敢えて二元論的に言えば、天候と人間は物理的にも心理的にも歩く過程で徐々に不可分となってゆく。

だがここで世界のなかを歩くのは人間だけではない。脚を持った動物はもちろんのこと、植物や石のような事物もときに歩く。」

「「歩くことは身体がすることというだけではなく、歩くことこそ身体」なのである。」

「インゴルドの歩行論は、環境と線の思考を日々の実践のスケールで具体化し、「ともに学ぶ」という人類学的な議論であった。歩く過程で人は世界と相互に浸透し、ともに歩く多様な存在者たちの目から世界を眺め、相互に変容してゆく。そしてあとには線が残されるのである。

筆者自身の事例もまた部分的にせよそうした議論を裏づけるものであった。しかしこれはなにもヒマラヤに限ったことではない。注意してみれば日々の生活でも同様のことは常に起きているだろう。雨や雪が降れば足取りは変化するし、混雑する交差点ではぶつからぬよう他の歩行者と足取りを合わせる。路上に車やイヌがいれば相手の視点からその動きを予見し、歩調を合わせてついてくる子供やネコには共感をおぼえることだろう(もっとも、それが見知らぬ大人であれば私の世界を覗き込まれる恐怖を感じるかもしれないが)。そして私の足取りは日々変化しつづける。歩くやり方とは、「けっして完成することがなく、ある部分は他者の支えや交わりによって、またある部分は絶えず老いていく身体の変わりゆく生の力学に応じて、生涯を通じて続いていくプロセス」なのである。

すなわち、われわれは日々の実践のなかで多種多様な存在者たちと関係を取り結んでいるのであり、必ずしも田圃や生物学者の実験室へと赴かずとも、あるいは山に登らずとも、日々の生活のなかに複数種との交感を無数に見出すことができる。そうした意味では確かにインゴルドの言う通り、マルチスピーシーズは現象や記述としては目新しいものではないだろう。それでもわれわれが複数の種的なるものたちとひとつの同じ世界で生を営んでいることだけは確かである。人間性を自然から切り離すことによって、「自然環境」をめぐる諸問題を引き起こしてきた人間中心的な観点を乗り越えるためにも、自らを天候のなかで他の存在者とともに位置付けられたものと捉え直す試みは継続されねばならないだろう。歩くことについて考えること、そして歩きながら考えることは、そのための重要な足がかりである。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?