福岡伸一『生命海流 GALAPAGOS』

☆mediopos-2416 2021.6.28

福岡伸一は

かつてダーウィンが探検したビーグル号と

同じ経路をたどってガラパゴス島を見たいと思った

進化論はガラパゴスでの探検によって得たものを

「ロゴス」化して論じられたが

進化論としてロゴス化される前

ガラパゴスでダーウィンがまず目にした

「ピュシス」にふれたいと願ったのだ

そしてあの『生物の世界』の今西錦司が

そのようにガラパゴスのピュシスにふれていたら

何を思ったのかという思考実験も提案してみたいと

「自然」は不思議だ

ひとは「自然」に憧れそれを求めもするが

それがいったい何なのか

ほんとうのところはわからないままだ

ひとはなんらかのかたちで

すでに「自然」をロゴス化したかたちで

理解してしまっている

「進化論」もそのひとつだ

ロゴス化される前の

ピュシスにふれることは

ほんとうのところできないことなのだろうが

それでもそれに少しでも近づくことで

「ダーウィンを超えて」

あらたな視点を得ることを試みたのが

この『生命海流 GALAPAGOS』という

ガラパゴス航海記なのだろう

福岡伸一はこのガラパゴスの旅で

「この地の生物が、ただ本能にしたがって行動している

という以上のものがあることを強く印象づけられた」という

「「目的論」的に生物の振る舞いを説明するのが」

いやになってきたともいう

「人間を恐れないだけではな」く

「人間に興味を持っている」ガラパゴスの生物たちには

「「余裕」があり「遊び」を知っている」

それを可能にしたのがガラパゴスの環境ではないかと

そうして

「生命は本質的には自由なのだ」

「すべて主体的な余裕に基づく行動な」であり

「そこには生存や生殖のための目的はなく、

ただ好奇心や興味や遊びがあるだけだ」と思い至る

ふりかえって考えてみる

わたしたち人間は生命として自由なのだろうか

「主体的な余裕に基づく行動」はとれているのだろうか

「生存や生殖のための目的」に汲々とすることなく

「だ好奇心や興味や遊び」とともに生きているだろうかと

人間はロゴスを離れては

生きていくことのできない存在だ

それが自我を得たということでもある

それでもわたしたち人間は

ほんらいの「自然」とともに生きられたらと願いもする

福岡伸一の「ナチュラリスト宣言」は

矛盾しながらも生きているそうした人間が

その矛盾のなかで「動的平衡」を得られるようにという

励ましの言葉でもあるのだろう

■福岡伸一『生命海流 GALAPAGOS』

(朝日出版社 2021/6))

「ナチュラリスト宣言

調べる。行ってみる。確かめる。また調べる。

可能性を考える。実験してみる。

失われてしまったものに思いを馳せる。

耳をすませる。目を凝らす。風に吹かれる。

そのひとつひとつが、君に世界の記述のしかたを教える。

私はたまたま虫好きが嵩じてて、こうして生物学者になったけれど、

今、君が好きなことがそのまま職業に通じる必要は全くないんだ。

大切なのは、何かひとつ好きなことがあること、

そしてその好きなことがずっと好きであり続けられること。

その旅路は驚くほど豊かで、君を一瞬たりともあきあさせることがない。

それは静かに君を励ましつづける。

最後の最後まで励ましつづける。

これは、私が作った、自然を愛する者への言葉。いわばナチュラリスト宣言である。カミキリムシや蝶を求めて野山をさまよい、結局、何も採れずに帰った少年時代の日々の体験がもとになっている。でも翻って考えると、この感覚は研究者になったあとも同じである。試すこと、待つこと。そして諦めること。すべてはこれの繰り返しだった。」

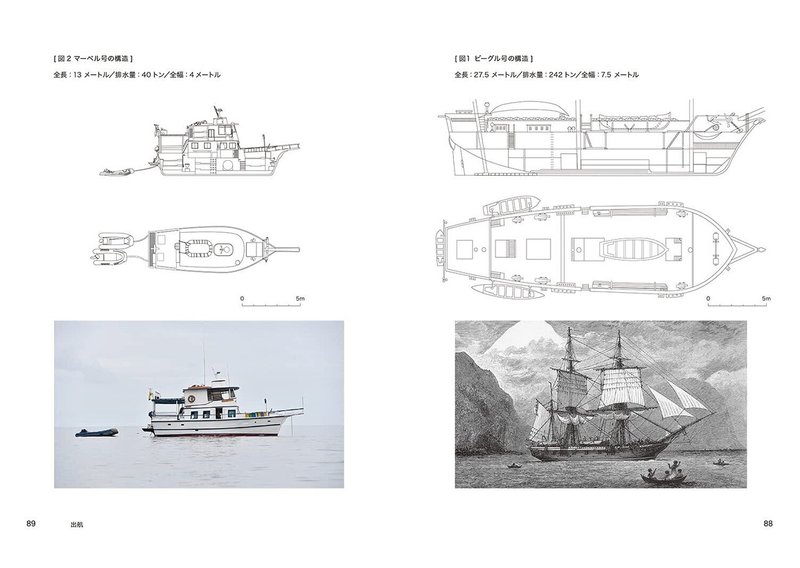

「ガラパゴスに行きたい。これはナチュラリストとしての長年の夢だった。プロの研究者も、アマチュアバードウォッチャーも、7歳の虫好き少年も、みんなナチュラリストという点では同じ。そして彼らはひとしく願う。生涯、一度でいいから、絶海の果てに位置するガラパゴス諸島に行って、溶岩と巨石に覆われ、絶えず波に洗われる岸壁に生息する、独自の進化を遂げた、奇跡的な生物を実際にこの目で見てみたいと。

ずっと昔からそう願っていた。とはいえ、私の夢はもう少し手が込んでいた。ただ、観光客としてガラパゴスを見に行くのではない。今をさること200年近くも前の秋、はるかな航海の果てに、この群島にたどり着き、ここを探検したビーグル号と同じ経路をたどって島が見たかった。ビーグル号には、かのチャールズ・ダーウィンが乗っていた。後に、進化論を打ち立てて生命史に革命をもたらした人物。」

「ガラパゴス諸島には大きな謎が3つある。それは現在でもなお解決されていない。その謎に少しでも近づきたいというのは、今回のこの旅における私の切なる願いだった。」

「1.この島に生息する奇妙な生物たちはどこから来たのか?

なぜこのような特殊な進化を遂げたのか?」

「2.ガラパゴスを発見したのは誰か」

「3.ダーウィンを超えて」

「1835年秋、若きダーウィンは、確かにこのガラパゴス島に到達し、ここに展開する驚くべき生命の姿を目の当たりにした。それは、手つかずの自然、といってよいものだったし、生命の実相、といってよいものだったはずだ。私はそれを〝ピュシス〟と呼びたい。ギリシャ語でいうところの、本来の自然という意味の、ピュシスである。ピュシスの対義語は、論理、言葉、思想を意味するところの〝ロゴス〟である。ピュシスvs.ロゴスの問題もまた、この旅の中心的なテーマであり、他の章でも考察していくつもりだが、ダーウィンがまず目にしたものは、ピュシスだったことは間違いない。それがロゴス化された結果が進化論である。

だからこそ、私は、彼の原点にもどって、彼の見たピュシスを確かめてみたかったのだ。そして、そこから彼の思索がたどったようなロゴスが必然的に導かれるのか、あとづけてみたかったのだ。

それと同時に、次のような思考実験を提案してみたい。もし、かの今西錦司が、ガラパゴスを見たとしたら何を考えただろう、という思考実験である。今西錦司が、ガラパゴスのピュシスにじかに触れたとしたら、何を思っただろうと。

あらためて今西錦司の『生物の世界』を開いてみるとよくわかる。そこには鮮烈な生命観が横溢している。参考文献リストや注釈の類いは一切ない。彼はこれを戦争前、38歳のときに遺書のつもりで一気に書いた。そして、生命が、かくのごとく成り立っているに違いない、という彼の信念は、彼が少年の頃から見つめ続けた自然=ピュシスの実感に直接根ざした確信だということがわかる。

これが今回のガラパゴスの旅への、私の密かな思いだった。」

「私は今回ガラパゴスの旅で、この地の生物が、ただ本能にしたがって行動しているという以上のものがあることを強く印象づけられた。

ガラパゴスの生物たちは人間を恐れないだけではない。人間に興味を持っているのだ。好奇心さえ持っているといってもよい。それはたまたまだからではない。ガラパゴスという環境が、ガラパゴスの生物をして、そうさせているのではないか。」

「後に、いろいろな人からいろいろな「説」を聞いた。海鳥が船と並走するのは餌が目当てだとか、楽に飛ぶための風よけのためだとか。確かにそういうこともあるかもしれない。でも、あのグンカンドリはそんな「目的」のために、私たちの船の上を一緒に飛んでいたのではないという確信がある。船は漁船でなく、餌付けをしているわけでもない(ガラパゴスで野生動物に給餌することは禁止だ)。また、一緒にいたのは終始、たった1羽のグンカンドリで、鳥は風をよけていたというよりも、船を先導するかのように舳先の上を飛んでいた。それにグンカンドリが船と並走してくれたのは、今回のガラパゴス航海の中で後にも先にも、あの赤道通過の一瞬だけだった。鳥は、自ら進んで私とともに飛んでくれたいたのだ。鳥はただ私と一緒にいたかったのだ。私は「目的論」的に生物の振る舞いを説明するのがだんだんいやになってきた。

ガラパゴスの生物たちが、人間を恐れないのはなぜか。むしろ人間に興味を持つような行動をするのはなぜなのか。それはこんなふうに考えることはできないだろうか。ガラパゴスの生物たちには「余裕」があり「遊び」を知っているからだ、と。その余裕はどこからくるのか。

ガラパゴスの成り立ちを思い起こしてみたい。ガラパゴスは海底火山の噴火によって太平洋上に突然現れた新天地だった。そこに到達できたのは、ごくわずかな選ばれし生物だけだった。大陸から海で1000キロも隔てられたこの溶岩だらけの場所に到達し、生存しえたのはひとにぎりの幸運な生物だけだった。熱や乾燥に強く、植物性の、それもごく限られた貧しい餌にも耐え、水もわずかしか必要としない。しかし一方、ひとたび生存が確保できさえすれば、彼らの周りのニッチががら空きだった。

ニッチとは生態的地位のこと。旧大陸あるいは旧大陸に近い島嶼の生態系のニッチはほぼ満席である。狭い空間に多数の生物がせめぎあいながら何とか生存を維持している。活動時間を使い分けたり、高度を使い分けたり、食べ物をそれぞれ限定することによって、狭いニッチを棲み分けている。どうしてもニッチが競合するときは、自ら食う食われるの関係になることもありうるが、それも同一のニッチ共存のためのひとつの方法だ。食う食われるは、一方的な優位劣位の弱肉強食関係ではない。むしろ、互いに他を律し、他を支えつつ、結果として全体のバイオマスを増加させるための共存の方法だ。

対して、ガラパゴスのニッチはすかすかである。それぞれここに流れ着いた生物は自分の陣地を固めたが、それは離散的、偏在的で、互いに競合することがほとんどない。ガラパゴスゾウガメはリクイグアナの脅威とならないし、リクイグアナとウミイグアナは食べ物も生存区域も違う。個体数はそれぞれ十分にあり、それぞれのニッチで分散的で任意な群れを形成しているから、交配のための闘争もほとんど必要がない。それぞれの生物は自分の生存に自由度と余裕を享受しているのだ。」

「ガラパゴスは旧世界とは全く違った環境を生物に提示した。そして、新世界たるガラパゴスに出現したがら空きのニッチでは、生物が本来的にもっている別の側面がのびのびと姿を表すことができた。それがガラパゴスの生物たちが示す、ある種の余裕、遊びの源泉なのではないか。生命は本質的には自由なのだ。生命は自発的に利他的なのだ。生命体は、同じ起源を持つ他の生命体といつも何らかの相互作用を求めている。互いに益を及ぼしたがっているし、相補的な共存を目指している。ガラパゴスヒタキモドキのアプローチも、アシカの突進も、グンカンドリの並走も、すべて主体的な余裕に基づく行動なのだ。そこには生存や生殖のための目的はなく、ただ好奇心や興味や遊びがあるだけだ。

ガラパゴスはそんな生命のほんとうのあり方を私にもう一度、思い出させてくれた場所になった。ガラパゴスに進化の袋小路はない。ガラパゴスはあらゆる意味で進化の最前線であり、本来の生命の振る舞いを見せてくれる劇場でもあるのだ。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?