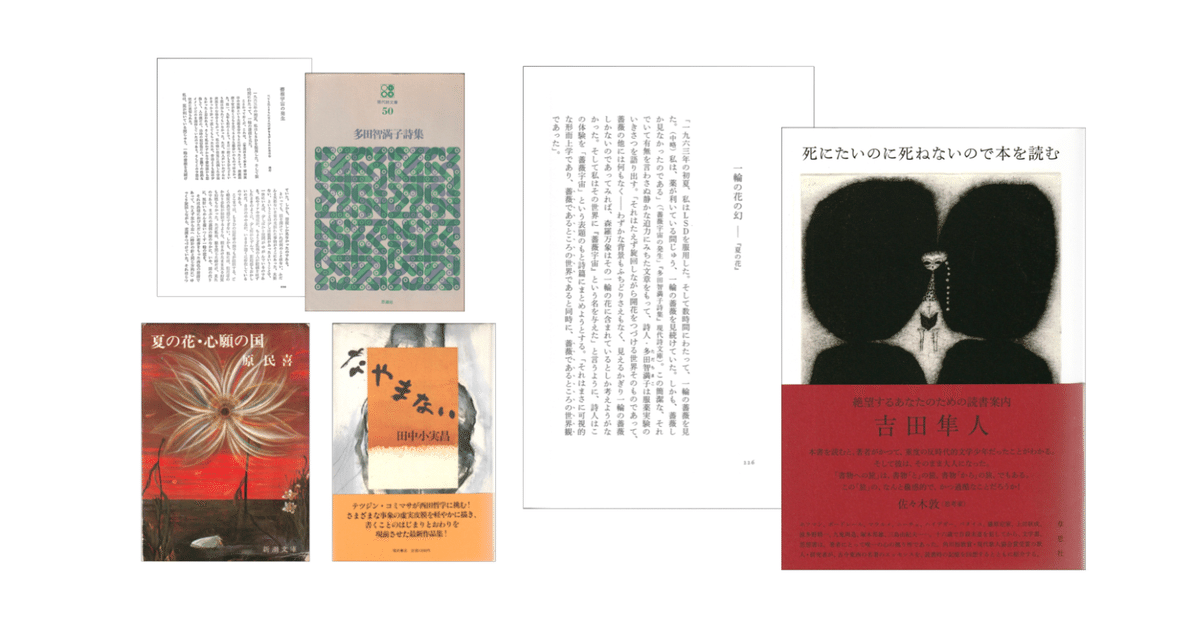

吉田隼人「一輪の花の幻————『夏の花』」/多田智満子「薔薇宇宙の発生」/田中小実昌『なやまない』/原民喜『夏の花・心願の国』

☆mediopos3486 2024.6.3

吉田隼人『死にたいのに死ねないので本を読む』 に

「一輪の花の幻————『夏の花』」という章がある

それは多田智満子が詩集『薔薇宇宙』に寄せた

「薔薇宇宙の発生」の

「一輪の花の幻」の話からはじまる

多田智満子は一九六三年の初夏LSDを服用し

数時間にわたり「一輪の薔薇」だけを見続ける

しかも眼を閉じた時にだけ

「まぶたの裏側の闇のなかに、いや、闇の代わりに、

視野いちめんを覆いつくす一輪の花を」見る

しかし詩集の最後を飾る

みずからの詩「薔薇宇宙」に不満をあらわにする

「原体験の近似値であることを期待したのだが、

出来上がった作品は

私の体験した薔薇宇宙のパロディーにすぎなくて、

私は自分の作詩の拙劣さを棚にあげて、

その後しばらくの間、

言語に対する徹底的な不信に陥ってしま」う

そしてあらためて

「詩は伝達の手段ではない」という自明のことに気づく

「一輪の花の幻」は

「言語の限界に咲」いている花であり

その花を言語で表現することはできない・・・

哲学においても同様である

田中小実昌に「哲学小説」と呼ばれる作品群があり

そのなかに「西田幾多郎の著書およびそれにまつわる

研究書を読み進めながら展開する

「西田経」「なやまない」」を収めた著書がある

そのなかにも「花」があらわれるが

それもまた

「言語の限界にぶちあたるような体験」のなかの

「一輪の花の幻」

おそらくこれは西田幾多郎が

「自己の根底に矛盾があり、

われわれは矛盾的存在だと言」っている

その矛盾ともどこかで関係している

そして「神秘体験などという言語すら拒否するほかない、

真に極限の体験を「強いられてしまった」文学者」である

原民喜の「夏の花」で書かれている

原爆以前に亡くした妻の墓に手向けられる花・・・

その原民喜の作品を編んだ大江健三郎は

原民喜は「スウィフトとともに、

人類の暗愚への強い怒りを内包して生きた人間」であるとし

仏文学者・渡辺一夫のエッセイ「狂気について」が

刊行されたときの原民喜の言葉を紹介している

「もつと嬉しいのは、この書が

あの再び聞えてくるかもしれない世紀の暗い不吉な足音に対し、

知識人の深い憂悩と祈願を含んでゐることだ。」

「戦争と暴力の否定が現代ぐらゐ真剣に

考へられねばならぬ時期はないだらう。」

「生存競争弱肉強食の法則を是正し、

人類文化遺産の継承を行ふのが、人間の根本倫理だからと語る。

これらの言葉は、一切が無であらうかと

時に目まひがするほど絶望しがちな僕たちに、

静かに一つの方向を教へてくれるやうだ。」

第二次大戦から七十年以上経った現在

かつてよりも深刻かつ複雑怪奇な戦争が展開されている・・・

そんなとき「言葉」にはどんな「花」が求められるだろう

私たちはみずからの内的世界において

たとえそれに普段は気づくことがないとしても

たしかに「一輪の花の幻」を見続けているはずだ

それにもかかわらず

その体験を言葉にしようとすると

その不可能性あるいは矛盾のまえで

立ち竦んでしまうしかないのだが

多田智満子は詩集『薔薇宇宙』に収められた

詩「薔薇宇宙」のエピローグに

こんな言葉で詠っている

宇宙は一瞬のできごとだ

すべての夢がそうであるように

神の夢も短かい

この一瞬には無限が薔薇の蜜のように潜む

復元された日常のなかでも

あらゆる断片は繧繝彩色がほどこされている

夢はいくたびもの破裂に耐える

私の骨は薔薇で飾られるだろう

言葉にし得ない「一輪の花の幻」・・・

その「花」をあらわすにはどうすればいいのか

「花」といえば

あくまでも「芸」についてなのだが

世阿弥の『風姿花伝』の

こんな言葉を思いだす

時分の花、第一の花、当座の花、誠の花、身の花、

外目の花、老骨に残りし花、時の花、声の花、

幽玄の花、わざよりいくる花、年々去来の花、

秘する花、因果の花、無上の花、一旦の心の珍しき花、

誠に得たりし花、花なくば、花失せて、狂うところを

花に当てん、面白きところを花に当てん、

この道はただ花が命なるを

しかも「鬼を演じても、厳に花の咲かんがごとし」と

芭蕉もまた『笈の小文』のなかで

「見る処、花にあらずといふ事なし、

おもふ処、月にあらずといふ事なし、

像花にあらざる時は夷狄にひとし。

心花にあらざる時は鳥獣に類す。

夷狄を出、鳥獣を離れて、

造化にしたがひ、造化にかへれとなり」

と述べているが

わたしたちはどんなときも

たとえ「狂気」となることが避けられそうにないときでさえ

「花」であることを離れてはならないのではないか

「花」を言葉にすることは困難であったとしても

「花を生きる」ことはできる

「花にあらずといふ事」なきゆえに・・・

■吉田隼人「一輪の花の幻————『夏の花』」

(吉田隼人『死にたいのに死ねないので本を読む』 草思社 2021/10)

■多田智満子「薔薇宇宙の発生」

(『多田智満子詩集』現代詩文庫50 思潮社 1973/9 第二刷)

■田中小実昌『なやまない』(福武書店 1988/2)

■原民喜『夏の花・心願の国』(新潮文庫 昭和五十五年八月 十四冊)

**(吉田隼人「一輪の花の幻————『夏の花』」より)

*「「一九六三年の初夏、私はLSDを服用した。そして数時間にわたって、一輪の薔薇を見た。(中略)私は、薬が利いている間じゅう、一輪の薔薇を見続けていた。しかも、薔薇しか見なかったのである。(「薔薇宇宙の発生」『多田智満子詩集』現代詩文庫)。この簡潔な、それでいて有無を言わさぬ静かな迫力にみちた文章をもって、詩人・多田智満子は服用実験のいきさつを語り出す。「それはたえず旋回しながら開花をつづける世界そのものであって、薔薇の他には何もなく————わずかな背景もふちどりさえもなく、見えるかぎり一輪の薔薇しかないのであってみれば、森羅万象はその一輪の花に含まれているとしか考えようがなかった。そして私はその世界に「薔薇宇宙」という名を与えた」と言うように、詩人はこの体験を「薔薇宇宙」という表題のもと詩篇にまとめようとする。「それはまさに可視的な形而上学であり、薔薇であるところの世界であると同時に、薔薇であるところの世界観であった」。

しかし詩集『薔薇宇宙』の最後を飾ることとなった詩篇に対して、詩人は不満を隠しきれない。

私はその詩が原体験の近似値であることを期待したのだが、出来上がった作品は私の体験した薔薇宇宙のパロディーにすぎなくて、私は自分の作詩の拙劣さを棚にあげて、その後しばらくの間、言語に対する徹底的な不信に陥ってしまった。あらゆる言語表現はパロディーに終わる他はない、と。

だが詩人は、その「その前では言葉はあえなく敗退」するしかない極限の体験を前にして、詩について、言語について原点に立ちかえる。

しかし、視点を変えてみれば、言語とはまさしくこうしたものなのだ。言語活動とは、思考のすべてを明るみに出すわけではなく、必然的に、表現されない部分を影の中に残しておくものなのだ。これは、考えてみれば詩学の初歩ともいうべき自明の理なのであった。薔薇宇宙を詩の形で表現しようとしたのは、私の初心者的な誤りであったのである。なんとなれば、詩はふつう用いられるような意味での表現でないから。つまり、詩は伝達の手段ではないからだ。」

*「言語の限界に咲くこの「一輪の花の幻」を見た人々の中から、日本の文学者を二人ばかり紹介してそろそろ話を締めくくりに向けていこう。一人目は田中小実昌である。」

「田中小実昌には、語り手がひたすら哲学書を読みながら生活を続けていく「哲学小説」と呼ばれる一群の作品がある。特に、少年時代から愛読してきたという西田幾多郎の著書およびそれにまつわる研究書を読み進めながら展開する「西田経」「なやまない」といった小説を集めた『なやまない』(福武書店)は、読者を脅かすような言葉も哲学的創見もまったく出てこないにもかかわらず、静かなすごみを感じさせる短篇集である。西田幾多郎の悪名高い「絶対矛盾的自己同一」という概念を、たび重なる肉親の死をはじめ悲哀に満ちた西田の人生に照らして「つぎからつぎにとんでもないことがおこり」「かなしんだり、なやんだりしたどころではなかった」、「どうしようもなく、耐えられないまま。それはおこってしまった」、「そのあり得ないことがげんにあっている」ものとしての「矛盾」が自己の根底に実在するという西田の思惟を形作ったのではないか、という観点からとらえた「なやまない」はこの困難な時代を生きるにあたって他人事とは思えず、何度も読み返している。ただここで引用するのはもう一篇の、「西田経」の一節だこの小説で語り手はケイという女性と一緒に生活しながら、当てもなく西田幾多郎の『哲学の根本問題』を読みすすめていく。そこにまた、あの「花」があらわれる。

土曜日曜は部屋の主の会社がやすみなので、いっしょに外にでかけた。三宮のそごうデパートのよこから、日曜日だけでてるバスで、森林植物園にもいった。まえにはなかった、シンプルなあかるい入口ができ、そこから坂道をくだっていった。この坂のようにあじさいの花がいっぱい咲く。だが、なん年かまえにきたとき、森林植物園の所の、ひんやりくらい山道で見つけたあじさいの花は、目にしみるというより、からだぜんたいにしみとおり、それだけでなく、ぼくとつれとのあいだにもしみとおった。ひととひとは身体もべつべつで、(身体の範囲といったことを考えすぎるのではないか、と西田幾多郎は言っている。〈哲学概論〉)個体と固体はちがっているからこそ個体だが、ぼくとつれとはこのあじさいの花を見て、同時に息をつめ、このあじさいの花が、ぼくとつれをつらぬきとおし、ふたりはひとつになったみたいな気がした。ひとつになったといっても、個体と個体であることにはかわりなく、逆に、ひとつになったみたいなところで、ふたりはちがうニンゲンということが、あざやかにわかったみたいだった。西田幾多郎が「哲学の根本問題」のなかで、個体が個体と対立するところに、はじめて個体があり、それだけではなく、個体が個体を限定し、そこにまた一般者もあらわれるみたいなことを言っているのは、こんなことにもカンケイがあるのだろうか。山道のしとった土の崖にさいている、直径三センチぐらいの、ちいさなあじさいの花だった。(「西田経」)

長い引用になったけれど、言語の限界にぶちあたるような体験、それを神秘体験と呼ぶのは著者の本意ではないのだろうけれど、ともかくその限界ぎりぎりの体験にあって初めて、やはり著者の前にも「一輪の花の幻」がたちあらわれてきたのだということだけは、少なくとも、了解していただけたのではなかろうか。」

*「そして最後にもう一人、神秘体験などという言語すら拒否するほかない、真に極限の体験を「強いられてしまった」文学者として、詩人・小説家の原民喜を挙げておきたい。原は言わずと知れた、昭和二十年八月六日、広島で原爆に被爆した「体験」をもつ文学者である。彼の代表作『夏の花』(青空文庫で読める)は、原爆以前に亡くした最愛の妻、その墓に花を手向けるところから書き出されていた。

私は街に出て花を買ふと、妻の墓を訪れようと思つた。ポケットには仏壇からとり出した線香が一束あつた。八月十五日は妻にとつて初盆にあたるのだが、それまでこのふるさとの街が無事かどうかは疑はしかつた。恰度、休電日ではあつたが、朝から花をもつて街を歩いてゐる男は、私のほかに見あたらなかつた。その花は何といふ名称なのか知らないが、黄色の小瓣の可憐な野趣を帯び、いかにも夏の花らしかつた。

炎天に曝されてゐる墓石に水を打ち、その花を二つに分けて左右の花たてに差すと、墓のおもてが何となく清々しくなつたやうで、私はしばらく花と石に視入つた。この墓の下には妻ばかりか、父母の骨も納まつてゐるのだつた。持つて来た線香にマツチをつけ、黙礼を済ますと私はかたはらの井戸で水を呑んだ。それから、饒津公園の方を廻つて家に戻つたのであるが、その日も、その翌日も、私のポケツトは線香の匂がしみこんでゐた。原子爆弾に襲はれたのは、その翌々日のことであつた。(「夏の花」)」

「極限の「体験」に、遂には押し潰されるようにして自ら命を絶ってしまった原。その碑銘には、次の詩が刻まれている。

遠き日の石に刻み

砂に影おち

崩れ墜つ 天地のまなか

一輪の花の幻」

**(多田智満子「薔薇宇宙の発生」より)

*「私の見たものが私の内的現実の外在化だ、ということを認めるにしても、その「内的現実」が、神秘的な「超現実」と、いわば位相合同的な関係にあると信じてよいものかどうか、つまり、さきほど触れたように、「内的」と「超越的」との間にホモロジーの原理を認めるかどうか、という問題が出てくる。いや、こういう言い方がすでに超現実の存在をア・プリオリに認めていることになるのだろうか。「私は神を考えることができる、故に神は存在する」といった類の、古い観点論のわなに陥ることになるのだろうか。私は麻薬による一時的幻覚にすぎないものに誇大な重要性を付与したがっている偏執妄想者(パラノイア)なのかもしれない

ともあれ、薔薇宇宙を語ることは、私にとって、自分の内奥、しかも自分の外に実在している内奥を明るみに出すことだ。語るという行為は、もともと、可視的なものを不可視なものへと変形することであろう。しかし、リルケが言ったように、「不在を、眼に見えぬものを、言語と化するのでなければ、どうして眼に見えるものを支え、それを救いとることができようか。」

私がひとつの不在を言語と化することに失敗したとすれば、私は自分の「文学空間」におけるすべての救済を断念しなければならないであろう。」

**(田中小実昌『なやまない』〜「なやまない」より)

*「自己の根底に矛盾がある。われわれは矛盾的存在なのだ。これはたいへんなことではないだろうか。

これまでの哲学の共通の前提であった主語的論理主義の立場から述語的論理主義の立場への転換なんてことよりも、もっと、とんでもない転換ではないか。いや、転換とも言えないかもしれない。

くりかえすが、根底に矛盾があるような論理はない。そんなものは論理ではない。神に矛盾はない。ギリシアの神は気まぐれをおこしたりもしたが、そのあとの神は矛盾とは反対のものだ。

それに、ぼくはとつぜん神をもちだしたのではない。論理のもとは、たどっていくと、たいてい神にいきついた。いきついたのではなく。はじめから神があった。矛盾しないからこそ、神ではないか。

ところが、西田幾多郎は、自己の根底に矛盾があり、われわれは矛盾的存在だと言う。その場合、矛盾的存在の思考(考えること)は矛盾したりはしないだろうか。たとえ、われわれは矛盾的存在でも、その思考が矛盾したり、まちがってたりしてはこまるのではないか。たぶん。矛盾的存在と、思考が矛盾するのとは、ちがうのだろうが、わからない。

ウソつきのクレタ人のパラドクスと似てはいないか。」

「さて、神には矛盾がなく、矛盾なんかあるはずもなく、矛盾がないのが神だというが、イエスはどうか。

理屈から言うと、イエスは矛盾そのものではないか。それこそ矛盾的存在だおる。十字架なんてまったく矛盾ではないのか。」

**(原民喜『夏の花・心願の国』〜大江健三郎「解説」より)

*つけくわえたいことはただひとつ、原民喜の自殺についてである。やはり特に若い人々へむけて僕の考えをのべておきたい。編集者として仕事をした原民喜のために、仏文学者渡辺一夫は「狂気について」という文章を書いた。あらためてそれを標題とするエッセイ集が刊行された時、原民喜は喜びをあらわした。

《もつと嬉しいのは、この書があの再び聞えてくるかもしれない世紀の暗い不吉な足音に対し、知識人の深い憂悩と祈願を含んでゐることだ。僕は自分のうちに存在する狂気に気づき、それをどう扱ふべきか常に悩んでゐるものだが、(「狂気」なしでは偉大な事業はなしとげられないと申す人も居られます。それはうそであります。「狂気」によつてなされた事業は、必ず荒廃と犠牲を伴ひます。ヒユーマニストは「狂気」を避けねばなりません。冷静が、その行動の準則とならねばならぬわけです)と語る著者の言葉はしつくりと僕の頭脳に沁みてくる。・・・・・・戦争と暴力の否定が現代ぐらゐ真剣に考へられねばならぬ時期はないだらう。血みどろな理想は決して理想ではないし、強い人々だけが生き残るための戦争ならなほ更回避されねばならない。なぜなら、生存競争弱肉強食の法則を是正し、人類文化遺産の継承を行ふのが、人間の根本倫理だからと語る。これらの言葉は、一切が無であらうかと時に目まひがするほど絶望しがちな僕たちに、静かに一つの方向を教へてくれるやうだ。》

原民喜は狂気しそうになりながら、その勢いを押し戻し、絶望しそうになりながら、なおその勢いを乗り超えつづける人間であったのである。そのように人間的な闘いをよく闘ったうえで、なおかつ自殺しなければならなかったこのような死者は、むしろわれわれを、狂気と絶望に対して闘うべく、全身をあげて励ますところの自殺者である。原民喜が、スウィフトとともに、人類の暗愚への強い怒りを内包して生きた人間であったことと共に、ほかならぬそのことをも若い人人に銘記していただくことをねがって、僕は本書を編んだ。

昭和四十八年四月」