回復とは学習である

引き続き、脳科学の視点から片麻痺治療に必要な知識を投稿させて頂きます。

前回は「運動麻痺や感覚障害が生じているから動かせないのではなく、身体と環境の相互作用で生じる情報の構築ができないから動かせない」という説明で終わっています。

本日は、Carlo Perfttiが記述している認知理論に基づき、情報の構築と運動機能の回復を軸に話を進めさせて頂きます。

はじめに

『運動機能の回復は、病的状態からの回復であり、学習が認知過程の発達に基づいているのであれば、運動療法もまた認知過程の発達に基づいていなければならない』(Carlo Perfettiより)

ここで言う病的状態とは、片麻痺の症状を示しており、その回復には認知過程という、「情報処理の過程」を前提に、学習されると記述しています。

私たちが目にすることのできる運動は中枢神経における複雑な情報処理の過程(認知過程)により出現します。

行為には、多種多様な感覚情報が必要であり、それらの情報を適切に処理して行為を構築するプロセスへの介入が運動学習です。

では、どんな情報を処理する必要があるのか、解説します。

認知過程

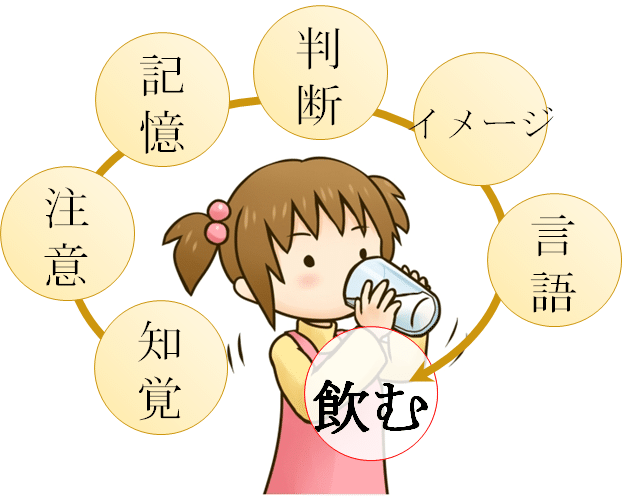

たとえば、「水を飲む」という行為の認知過程で考えてみましょう。

『水を飲むという意図が生まれるには、まず記憶や判断、言語的意味が必要。次にコップをどのように持つかを脳内でイメージ(シュミレーション)し、実際に持った時に多種多様な感覚情報を知覚し、その情報で必要なものを注意として選別して初めて、コップの素材や重さに合わせた運動が行われる』

このように認知過程は知覚、注意、記憶、判断、イメージ、言語などを経て、行為に繋がっていきます。

つまり、片麻痺の機能的回復において単に目に見える運動(筋収縮)のみ着目するのではなく、目に見えない脳の認知過程を治療対象にしなければ、根本的な解決には至らないと言うことです。

なぜなら、『回復の質は、自然回復であれ、運動療法に導かれたものであれ、どのような認知過程が活性化されたかによって決まる』からです。

説明を続けます。

認知過程とは機能回復

『回復の質は、自然回復であれ、運動療法に導かれたものであれ、どのような認知過程が活性化されたかによって決まる』(Carlo Perfettiより)

これは、運動を制御している認知過程の活性化能力を向上させることによって片麻痺の機能回復を図るという意味です。

また、回復は量ではなく質を重視することも記述されています。

ここで重要なのが、

「どのような行為や訓練においても認知過程は活性化されるが、単に認知過程を活性化するのではなく、学習過程に沿った認知過程の活性化を図るべきだ」と主張しています。

つまり、片麻痺の機能回復は、どのような訓練によって認知過程を活性化するか、にかかっています。

この認知過程が、知覚探索を経て情報を構築することに繋がっていきます。

(前回の記事、片麻痺は情報を構築できない参照)

では、この認知過程で得られた情報がどのように行為と結びつき、機能回復が起きるのか、ここが本題です。

『回復とは学習である』

アノーキンの脳の機能システム

Carlo Perfttiは、片麻痺の運動異常と認知の異常を関連づけ、その回復や学習過程に沿った運動療法を展開することが可能なモデルとして、『アノーキンによる機能システム』を選択しました。

アノーキンは身体機能(運動機能)について次にのように定義しています。

『身体機能は、ある一つの組織の産物ではなく、多くの器官間の相互間作用の産物である』(アノーキンより)

ここでは、生体の機能は大きく2つに分けられています。

1つは要素的な機能、たとえば呼吸機能の目的は肺が酸素を取り込み、肺胞壁を通して血液中へ酸素を送りことである。しかし、この目的は単一の組織や臓器ではなく、脳幹などの脳神経、横隔膜や肋間筋など、その目的に必要な「機能要素」として含む「機能複合体」の関与が必要ですよ、ということです。

2つ目は構成要素間の可変性、たとえば呼吸機能は横隔膜が機能しなければ、肋間筋が呼吸作用するし、肋間筋が作用しなければ咽頭筋が手助けするなど、様々な手段を使って目標を達成することが出来ることも、機能システムの特徴ですよ、ということです。

ここの説明から分かることは、「ある筋の運動麻痺があっても、感覚障害があっても、大脳皮質が損傷しても、行動の目的を代償的に達成できる場合がある」です。

片麻痺患者によく見られるぶん回し歩行が機能システムによる構成要素間の可変性の典型例です。

では、どのようにして、機能システムにおける構成要素間における可変性、つまり、学習や特異的病理(クローヌス等)を制御できるのか、ここが「回復とは学習」に繋がっていきます。

本日はここまで。

次回は、上記の図を用いて、この機能システムがいかにして学習(回復)に繋がるのか、そのメカニズムをひも解いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?