左片麻痺の世界(右半球損傷)

右麻痺と左麻痺で何が違うか。

代表的なのが「半側空間無視(USN)」です。

患者は外部世界の左側を無視し、自分が無視していることを知らない状態です。

『世界の左半分が存在論的に消滅した状態が半側空間無視だと考えるべきだろう。』(Ramachandranより)

ラマチャンドラ著者『脳の中の幽霊』には、左半側空間無視の症状が分かりやすく書いています。

この書では、事故で腕を失った方の「幻の腕」の苦悩や、目で見ても、目で見た「物」が何なのかを認識することが出来ず、触ることで初めてそれが何なのかがわかる「失行症」、上記に記載した左側の存在を認識できない「左半側無視」など、興味深い現象が分かりやすく記載されています。

その中で、7章に記載されている半側空間無視患者の世界は驚異的です。

車椅子で寝室から出てきたこの人は誰なんだ?サム(息子)は自分の目を疑った。母親のエレンは、脳卒中で病院に2週間入院して、昨夜家に帰ってきたばかりだった。

エレンの化粧は、まるで誰かがおしぼりで、左側の化粧をぬぐい取ってしまったようだ。

朝食の席では、エレンはトレーの左側にある食べ物を全て無視し、大好きなしぼりたてのオレンジジュースに手をつけなかった。

よく誤認しがちなのが、「半側空間無視」は左側が見えない視覚障害(半盲など)ではなく、左側の空間に意識を向けようとしない『注意障害』です。

前振りが長くなりましたが、今回は大まかな右半球(左片麻痺)が生じる問題と、何に対して介入すればいいかを、簡潔にお伝えできればと思います。

科学的根拠のない左右半球

世間での左脳と右脳の差は「理性」と「感性」に区別されることが多いです。たとえば、失語症を伴う左半球損傷患者では、『鬱』が生じやすく『悲観的な傾向』があり、右半球損傷患者では、事故の病態に対して『楽観的な傾向』があり、多弁だが出来事に対する理論展開が単純で幼稚な説明も多いです。

これは、科学的根拠が殆どありませんが、左脳と右脳に機能的差異が確実にあり、意識の違いが存在する事は事実です。

高次脳機能障害における左右半球

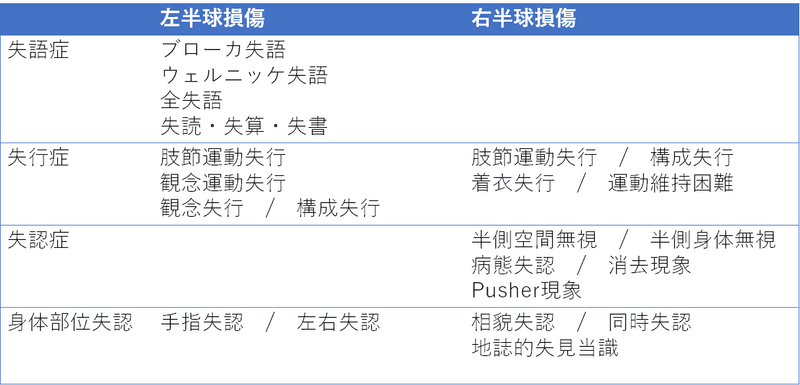

高次脳機能障害は、左半球損傷と右半球損傷では全く異なる病態を呈します。臨床では、脳卒中による失語症/失行症/失認症を区別しておくことが重要です。

この区分を整理したものを以下に添付させて頂きます。

左片麻痺の世界(右半球損傷)

損傷半球の反対側の視覚、聴覚、触覚などの刺激を無視し、注意を向ける事に失敗します。また、そのことに疑念が無いのが特徴です。

たとえば…

「おいしそうなつけ麺」と認識する事ができるも、左側につけ麺の汁があることには気づけない状態を意味します。

これに対して、「左側を見てください」と指摘するとどうなるか。

解説します。

①生活行為のエラーによる他者からの指摘を理解せず、意を介さないような対応を行う

②損傷部位とは異なる感性では対処できない為、そのこちに興味を示さなくなり、注意を向けず、一見無視をしている様に観察される

③指摘の繰り返しに対して反抗(うっとうしさ)し、情報構築可能な健側空間への固執が強まる

④健側脳半球での機能代行として、言語的な考察を展開するが、正確性を著しく欠くため、言語的にもエラーがさらに著明となる

↪︎ 左を失う…

つまり、視覚的な情報はある程度、認識できているも、それを空間的な意味付けで認識できないので、写真の「つけ麺」と分かるが、「汁がどこにあるのか」が分からなくなる、という複雑な病態が成立します。

それに対して、左側への繰り返し注意を促すと、それに対して言語的/意味的な部分は残されているので、反論します。

見えていないのではなく、認識できないのですから、いくら左側を「見ろ」と言われても空間的に認識できないので、ストレスだけが溜まり、認識できる右側への固執が強まり、気づけば左側が存在しないような感覚に陥るケースがあります。

右半球損傷により何を失うのか

症状は様々であり、その人の対面し、観察や検査を通してその人の病態が明らかになりますが、大まかな特徴は、上記に添付している通りです。

左側への空間に対して、外部の環境だけではなく、自己の状態/状況が認知できなくなる為、左半身は使用せずに右半身のみで行為を遂行します。また、左半身や空間に対して、言語的な記述が難しく、その事実に対しても認識していない為、偽りの言葉や、上手い具合に認識をごまかした言葉が表出する事が多いです。自分で感じているものでは無く、自分が想像しているものを理論的に話そうとしますが、その理論的な知識も破綻している為、多弁となり、危機感なども認識が悪くなり、転倒リスクや復職時のエラーを招きます。

左片麻痺へのアプローチの考え方

『左右比較』

☑ 空間軸としての身体正中線

☑ 正中線を基礎とした左右の様々な空間の存在の意識

☑ 物理的空間と意味的、機能的空間との関係性の整理

☑ 社会的、三人称的な自己の空間の整理

簡潔に言うと、自己身体の中心や、環境に対しての空間的な中心などを知る為に、自身の身体軸、基準となる場所を明確化させ、それを左右比較を通して、中心軸の歪みやズレ、その違いなどを『意図的に気づかせる』ことで構築させることが可能です。

具体的な例はまた。

最後に

左片麻痺の方は、退院後自分が生活上で不可解な現象を目のあたりにして初めて、『左半身が使いにく』ということに気づくことが多いです。

病前の段階で、ここに気づいて頂くには、セラピストの介入は必須です。

半側空間無視や半側身体失認、病態失認など、自分から病態に気づくことが難しい為、この症状に対してセラピストや医師からの説明に対して興味を示さない場合が多いかも知れません。

それでも、あきらめずに介入する為には圧倒的な知識とアイデア、ひらめきなど、セラピストには求められるものが本当に多いです。

諦めずに、挑戦していきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?