大どんでん返しって言われたら、身構えちゃう

本屋を徘徊して出会う

昼の新宿。働きに出たはいいものの、ウーバーの注文が来ないので、とにかく暇だ。近くの本屋を散策することに。

うろうろしていると、小説の特設コーナーを見つけた。

「大どんでん返し!!この小説はあなたの想像を超える!結末は誰にも言わないで!」と書かれたポップ。

さらには、「鳥肌が立ちました!」「ぐいぐい読んじゃいました!」などなど、感想の数々。

『ルビンの壺が割れた』という小説がそこに置いてあった。

ルビンの壺とは、見方によっては「顔にも見えるし、壺にも見える」という有名な錯視のことである。表紙には、ひび割れたルビンの壺が描かれている。

僕は「ルビンの壺」という言葉が好きだ。

漫才コンビが向かい合った時に「おい!お客さんに、俺らの間がツボって思われたらどないすんねん!」って言って欲しいくらい好きだ。

なので、この本が気になった。手に取ってみると異常に薄い。鍋敷きにしたら、テーブルまで熱がダイレクトに届きそうな薄さである。

値段も470円。小1並の僕のお小遣いでも手が届く。ウーバーの注文が来るまで、この本を買って読んでみることにした。

「ルビンの壺が割れた」を読んで

結論から言うと、面白かった。1時間半くらいで読めた。ちゃんとオチで鳥肌も立った。ラストまで読み切りたくて、途中でウーバーの注文が来ないようにオフラインにしてしまった。

あらすじを簡単に書くと、かつての恋人からのFacebook上での突然のメッセージ。2人はかつて恋仲だったようだ。そこから、2人のメッセージのやりとりだけで最後まで物語が進んでいく、という少し変わった小説である。

この手の、特殊な形式の小説は読んだことがなかったので、新鮮で面白かった。

ただ、読後感がいい小説とは言えなかった。気持ち悪いし、モヤモヤした。だからこそ、この小説はいい小説だとも思った。何の引っかかりのない作品よりは、心に残ったからだ。

「大どんでん返し」

ただ、「大どんでん返し」って言われてから、読むのを皆さんはどう思うだろうか。

僕の場合は、どうせ、なんかあるんでしょって身構えながら読んでしまう。

どこか俯瞰した視点になって、さらっと読めればいいところが妙に目につくようになってしまって、心から楽しめなくなってしまう。

「大どんでん返し」ってことは、結末で天地がひっくり返るのだから、衝撃に体がついてけるように、受身の姿勢をとってしまうのだ。

たまに、この受け身が頑なすぎて、天地がひっくり返ってるのに、「え?お好み焼きの天地返し?これ?」って拍子抜けする時もある。

本当は、その作品の持つスリルを120%楽しみたい。

飛行機に例えると、パンフレットには、「快適な空の旅」とだけ書いておいてほしい。

そこから、「ワクワクする離陸→順調な航行→優雅なリクライニング→着陸寸前→大乱気流→息するのも忘れて→胴体着陸」が理想だと思う。

まさしく急転直下がいい。

あくまで、スリルだけでいえば、だけど。

飛行機に乗った瞬間から「ああ、胴体着陸するんだよな」とライフジャケットの位置や酸素マスクが落ちてくる位置を確認してたら、肝心の空の旅を楽しめない。

事前情報なしで、思いがけない展開に驚きたいのだ。

しかし、本を売る側の視点で考えれば、これは非常に難しいと思う。

この小説は、後書きで編集者の解説が書かれていたのだが、「この小説はミステリとも違うし、ただ、結末は衝撃。ジャンル分けできない小説」だという。

なるほど、ジャンル分けできない小説で、中身は面白い。

編集者としては、このジャンル分けできない小説をたくさんの人に読んでほしいわけである。

消費者の心理としては、中身がわからないものにお金をわざわざ払おうと思わない。

ジャンル分けできないとは、中身に対する情報がないと言えるので、どうしても、買ってくれる人が少なくなってしまう。

すると、編集者はこの小説の何が面白いのか、何が魅力なのか、を考えることになる。

結論、「オチのスリル」が一番と言うことになってしまう。だから「大どんでん返し」と書かざるを得ない。

売るためには仕方ないのだろうけど、悔しい。

編集者の人は、応募されてきた小説を全て読むことが仕事である。なので、この小説を事前情報なしで、読めたはずだ。

シンプルに羨ましいなと思った。

事前情報なしで楽しみたい

ああ、他に面白くて読みやすい小説はないものか、と編集者の解説を読んでいた。

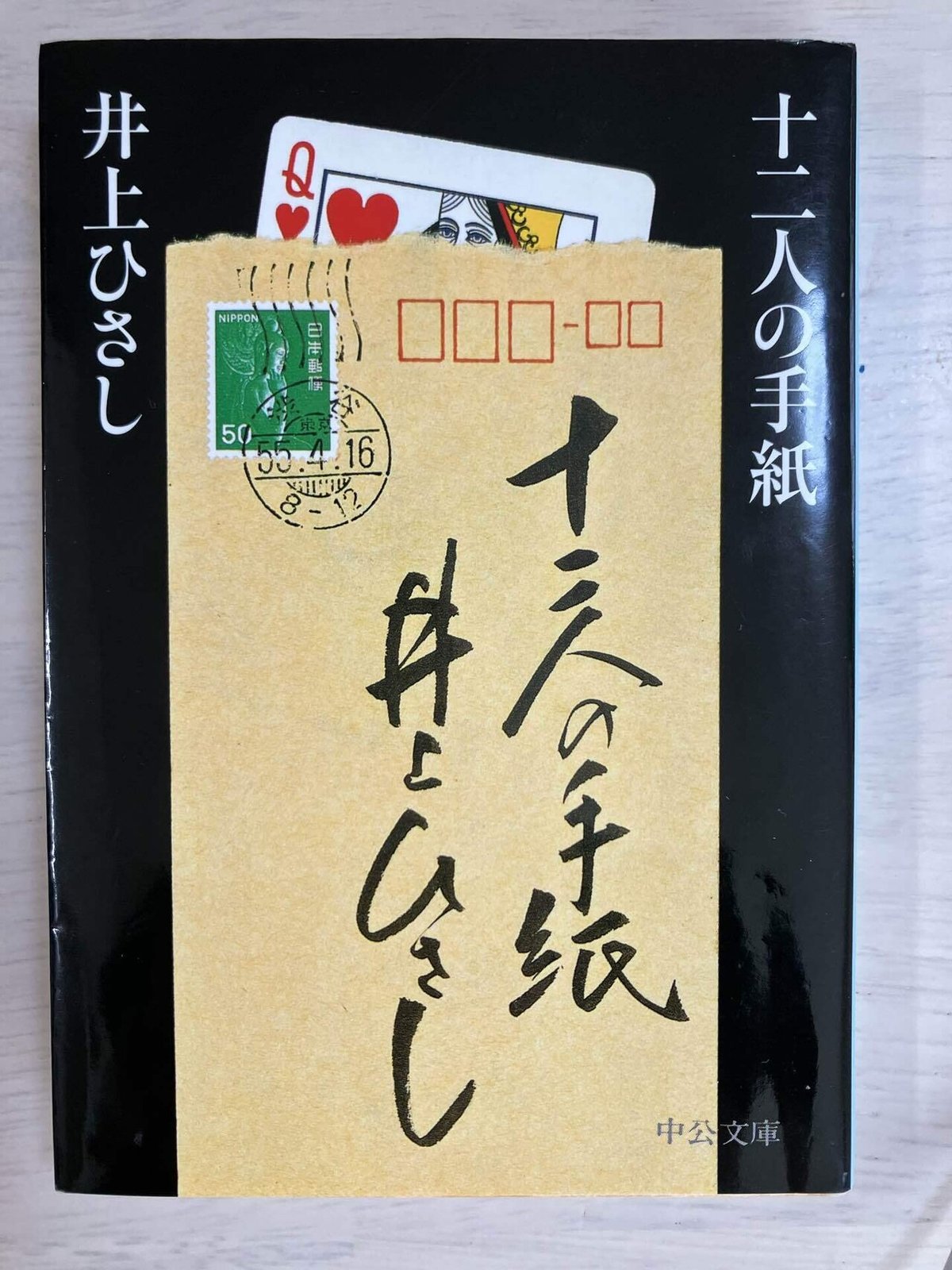

すると、この『ルビンの壺が割れた』のメッセージだけで展開される特殊な小説形式には似たもので、井上ひさしの『十二人の手紙』という作品がある、と書かれている。

井上ひさしといえば、「ひょっこりひょうたん島」で有名な劇作家である。調べてみると、『十二人の手紙』は登場人物たちの手紙のやり取りだけで物語が進む12編(+1編)の短編作品をまとめたものだという。

この、手紙(書簡)だけで物語が進む小説を「書簡体小説」というらしく、18世紀フランスで盛んになったらしい。

昔からある手法だとは、全く知らなかった。

気になったので、早速、この「十二人の手紙」をネットで注文してみた。(古本で安くなっていた。)

「十二人の手紙」の感想

これが、まあ、すごく面白かった。

短編なので、手紙の書き手は男も女も様々登場するのだが、よくも、ここまで人物を書き分けることができるものだと感じた。

手紙には、人格そのものが出る。その人が伝えたいことが文面から伝わってしまう。フィクションでありながら、まさしく、登場人物がそこに生きているように感じられた。

しかし、そこを利用して巧妙に読者を騙す展開もあり、二転三転する物語はまさしくプロの技である。

40年以上前の作品とは思えないほど面白く、時代を超えて色褪せない作品だと思った。

なんとなくだが、「ルビンの壺が割れた」の作者もこの小説にインスピレーションを得たのかなと思うところもあり、さらに楽しめた。

今でいう性風俗を、昔は「トルコ風呂」と呼び、それを略した「トルコ」という単語がどちらの作品にも登場し、少しリンクしていた。(考えすぎかもしれない)

「十二人の手紙」の1話目の短編が、「会社の社長の男」と「そこに勤めるために上京してきた若い娘」の話なのだが、ショッキングなオチまでを手紙だけで魅せる技術はすごい。

しかも手紙のやり取りではなく、若い娘が、一方的に家族や友人に送る手紙だけで、娘が社長に恋していく様子がわかり、そこから、展開も裏切りもある。

「調子の良い男」と「本気になってしまう女」のセットは時代を超えた男女の「あるある」なのかもしれない。

三島由紀夫の『美徳のよろめき』と言う小説には「調子の良い男」と「本気になってしまう若妻」が登場する。

男は調子良く振る舞い、女はどんどん本気になり、男のために堕胎を繰り返す、というツライ話なのだが、メタな視点で言えば、男女のよくある話に分類されるのかもしれない。

男は上手いこと言って誤魔化して責任逃れをしていく。男は最初から遊びなのに、女はさらに深みにハマっていく。いわゆる「惚れた方の負け」というやつかもしれない。

少し脱線するが、僕の親父の親父、つまり祖父は、生前よく「女には振られろ」と親父に言っていたらしい。

この間、実家に帰った時、親父とそんな話をした。「男のずるさ」に釘を刺す金言だと思った。

話を戻して、この「十二人の手紙」の中で、すごいと思った短編がある。

「赤い手」というタイトルのお話だ。役所に提出する「出生届」「死亡届」「婚姻届」などだけで1人の女の子が女性になり、そして死ぬまでを描いた作品だ。

最後に、彼女の心情が1通の手紙として明かされるのだが、それまでの血の通っていない役所の固い文章から、血の通った人間の存在証明に代わる対比が素晴らしいと感じた。

そして、この「十二人の手紙」は、何よりも読後感が爽快であった。最後の一編の話が、短編好きにはたまらない非常にスカッとするお話だ。いいもの読んだ、と心から思えた。

本屋を徘徊して出会った本から、また本に出会えた

というわけで、僕は、図らずも、「事前情報なしで読みたかった作品」から、「事前情報なしで楽しめる作品」に出会うことができた。

こういう出会いが読書の楽しみなのだと思う。

ここ最近、子供の頃から本が好きだったらなあ、と思うときがある。

僕は、芸人になってから、本を読み出した読書ビギナーだ。

ただ、小さい頃から、本を読まなくても、別に困ることはなかった。と思う。

読書感想文を提出して、先生からの感想で「非常に面白かった。で、読書感想文は?」という評価をもらったことがある。

「なぜ、読んでないことがバレてる?」と思ったが、その感想文を読んだ母が「あんた、これ、本について一切書いてないじゃない」と笑っていたのを覚えている。

本は読まなくても、面白い何かを書けていたらしい。

読書=頭がいい?

小学生の時、本をたくさん読めば頭が良くなる(立派な大人になれる)みたいな話を校長先生がしていたのを覚えている。

たしかに、僕の友人で激烈に頭がいい男がいるが、彼は小さい頃から「星新一」を読んでいたという。

しかし、彼は勉強はできるけど、変わった男で、小学校でも浮いていたと、彼のお母さんが言っていた。

自分が読書をするようになって、なんとなくその理由がわかった。

小さい頃に星新一を読んでいたら、そりゃ周りの子供と話しが合わないよな、ということ。

こどもの「笑い」の共通言語なんて「うんこ」と「ちんちん」であると言っても過言ではない。

「星新一」の洗練されたショートショートを楽しんでる子供が、「うんこ」や「ちんちん」といった、たった2語のショートショートで笑うわけがないのだ。

「笑い」という「ユーモア」は、周りとのノリで規定される。ノリから外れたら、一切笑えない。

笑えないから、そこから、さらに周りとの溝が深くなっていき、より自分の世界へ潜っていく。

知識の深化で頭は良くなるけど、必然的に、周りからさらに、浮いていく。

すると、学校が別に楽しくなくなると思う。幼少期の学校は友達と楽しく過ごす場所であるから。

頭が良いほうが、逆に生きづらいコミュニティもあるということだ。

大学生くらいになると、好きなコミュニティを自分で選べるから、そういった子供のノリから浮いていた人が、周りに認められて、メキメキ頭角を表していくこともあると思う。

それでも、幼少期はなかなか辛いと思う。

頭が良いに越したことはないし、大人ぽい子供がいてもいい。

ただ、小さなコミュニティでは、一概に「頭が良い=良いこと」ではないのかもしれない。

逆に、子供という状態でいられる年代は限られるのだから、子供らしく「うんこ」と「ちんちん」で笑ってたほうがコミュニケーションは円滑かもしれない。

その時、仲の良かった友達が竹馬の共になることもあるだろう。

小さい頃から読書して、周りとのノリで苦しんでたかもしれないと思うと、やっぱり、大人になってからの読書でよかったかもしれない。

子どもと大人の間

僕はいまだに「ちんちん」で笑っちゃうし、「ちんちん」って言って笑っていたい。

それは、僕がまだ自立した大人ではなく、「こども」の延長線上にいるからかもしれない。

27歳モラトリアム。

今日もウーバーの注文が来ない。

しょうがなく本屋を彷徨う。

また、新しい本が置いてある。

平置きの本を眺める。ふむふむ。

ああ。なんだか「うんこ」したくなってきちゃった。

子供の自分が、少しニヤけながらも

これが「青木まりこ現象か」と、大人の自分も顔を出す。