アクセシビリティの知見をまとめていくマガジンです。noteではプロダクトデザイナーを募集しています→https://open.talentio.com/r/1/c/note/pa…

もっと読む

- 運営しているクリエイター

#ウェブアクセシビリティ

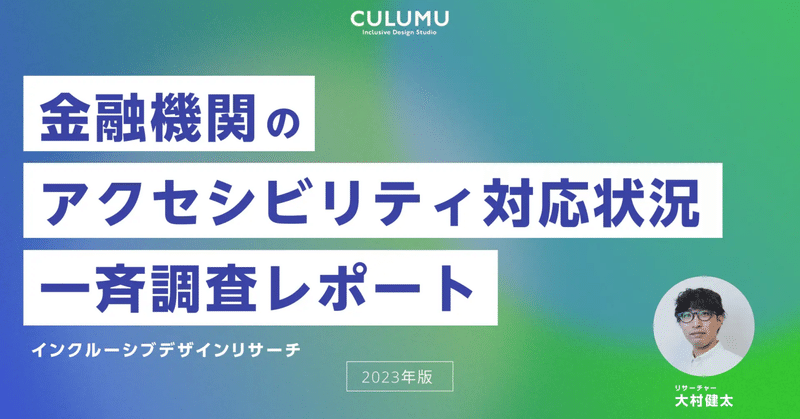

全国100銀行のウェブアクセシビリティ「金融機関のアクセシビリティ対応状況一斉調査レポート」を公開!【CULUMU/ニュースリリース】

改正障害者差別解消法にともなう障害のある人への合理的配慮の知見を提供▼ホワイトペーパーダウンロードはこちらホワイトペーパーは「全国100銀行のウェブアクセシビリティ「金融機関のアクセシビリティ対応状況 一斉調査レポート」」からダウンロードいただけます。 CULUMUでは、金融機関からご相談いただく機会が増えたことから、この度アクセシビリティ対応状況一斉調査レポートを公開しました。近年、ウェブサービスの普及に伴い、よりアクセシブルなウェブサイトが求められています。2024年か