『東ドイツのひとびと 失われた国の地誌学』 ヴォルフガング・エングラー 監視社会の奥にあったひとびとの日常とは

映画『善き人のためのソナタ』は、1980年代半ばの東ドイツでシュタージ(国家保安省職員)として要人の盗聴を行う男性の心の変化を描いた作品です(2006年ドイツ・ フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督)

国家の”犬”のような主人公が劇作家と恋人の家を盗聴する任務に就きます。そこで彼らの感情に満ちた暮らしに触れ心を揺さぶられ、決定打となるある音楽が主人公を止めることのできない行動に導いていく、という感動の映画です。

が、この映画を見たときにそうした単純な感動以外の「引っかかり」のような気持ちもあったのです。

主人公は当時の東ドイツをどう見ていたのか、何を考えて生きていたのか。多くを語らない主人公ですが、あの音楽を聴いたときの複雑な表情は、私が抱く東ドイツのイメージ(抑圧、暗い、諦め、西側より遅れている) に「そうじゃない!」と訴えかけてくるようでもあったのです。

東ドイツのひとびとはどんな世界を生きていたのか、国家体制や政治の側面だけでなくその日常を描くこの本こそ参考になるのでは、と思い読んでみました。

『東ドイツのひとびと 失われた国の地誌学』の内容紹介

出来合いの思想や用語をつかわず、先入観を捨て、センチメンタルにならず、東ドイツ社会史の核心に迫る。ベルリンの壁、ハンガリー蜂起、プラハの春、ゴルバチョフの登場は、ひとびとにどのような影響を与えたのか。家族、ジェンダー、住環境、そして労働状況等を追い、消費習慣や余暇の過ごし方など、日常を描ききる。踏み入れがたい鬱蒼とした東ドイツ社会に分け入る1989年までの前史。

◆地誌学とは

地誌学とは、系統地理学の研究成果を利用しながら、特定の地域の性格について総合的に理解していくことを目標とする、地理学の一分野である(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

「平等」「自立」「生活保障」の社会の中で、”ありのまま”に生きることの難しさ

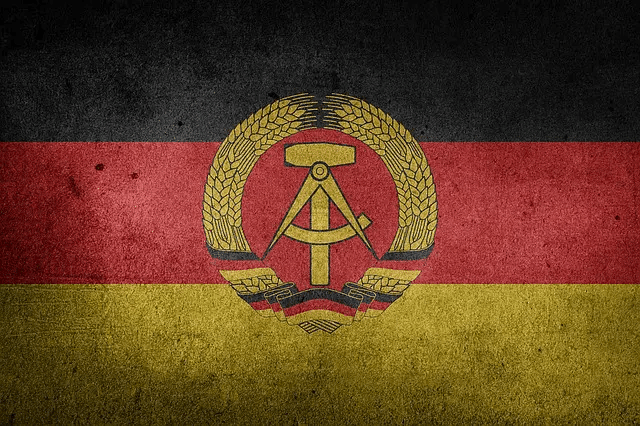

第二次世界大戦後、敗戦国となったドイツはアメリカ、イギリス、フランスの占領地域と、ソ連の占領地域に分断。ソ連の占領地域にできたドイツ民主共和国(東ドイツ)は、社会主義国家です。

「せっかくナチスドイツがなくなったのに、また統制のキツイ社会、しんどい……」というザックリした私の理解は、本書によって想像が及ばなかった思いで埋められていきました。

占領してくるソ連(ロシア人)に対し、東ドイツのひとびとが抱いた感情は「脅威」「嫌悪」だけではありませんでした。

敗北が決定的なものとなってからもやはり、住民は戦勝者への恐怖から逃れることができなかった。戦勝者を恐れるにはもちろんそれだけの根拠があった。だが戦争への恐れよりも戦争終結の恐れのほうがもっと強かった。それが東ドイツのいわゆる「零時点」の物語の素地をつくることになったのである。

敗戦国というだけでなくナチスドイツの戦争犯罪の「罪悪感」、戦争犯罪国という「恥ずかしさ」を抱えていたということに驚きました。

「社会主義国家は労働意欲がなくなる」、というのもこの本を読む前のイメージでしたが、国家が生活を保証してくれるからこそ”ちょっとしたリスク”を背負って自由で自発的な生活様式を試してみることができた、という前向きな一面も。しかし残念ながら国家はこれが気に入らなかった。自由を求める労働者の蜂起は幾度となく失敗します。

そもそも東ドイツの中枢にいるのは反ナチスだった指導者たち。自由を求め叫んでいる大衆はかつてナチスを政権につかせたひとびとで、反乱を起こす労働者に知識人が賛意を表明することは少なかったのです。

画一化されていく社会の中でも文化や建築に個性を求めたひとびと。しかし真剣な競争のない社会は次第に停滞していきます。国が目指す「平等」「自立」「生活保障」の社会の中で、”ありのまま”に生きることの難しさが記されています。

個人の生活に彩りと変化をもたらすために、どんなに手をつくしてみても結局あらゆるものに「むなしさ」という刻印が押された。個人的な自由が以前ほど邪魔されることなく手に入るようになったのに、前ほどそれを楽しめなくなっていたのである。

そんな東ドイツ社会の特徴のひとつが作業集団(作業班)と呼ばれたコミュニティです。その中で、ひとびとは強くつながり、相互の助け合いの世界を形成していきます。しかしそこにも国による監視がー。

映画『善き人のためのソナタ』の主人公もそうであった国家保安省(シュタージ)の職員は、1952年の4,000人から1983年には85,500人に膨れ上がりました。さらに非公式の協力者は180,000人以上もいたとされ、東西統一後に同じ作業集団の中に密告者がいたことがわかる現実は衝撃的でした。

抑圧だけでなく、半ば自主的に、半ば他意もなく行われていた相互監視。 あの映画を美談や自由賛美ととらえるにはあまりにも重すぎる背景です。

東アジアの戦後史の認識にも

今はない「東ドイツ」という国についての話ながら、どこか身近なことを警告されているように思えた本書。そのあとがき(訳者:岩崎稔、山本裕子)にも「東ドイツのこうした生活史を特殊なものと片付けることはできない」とあります。

これは東アジアにも当てはまること。東アジアの戦後史をみたときに、現代の私たちの記憶にいかに冷戦の一方の側、つまり西側世界の世界認識が浸透しているのかは、そのこと自体に気づかないほど。

戦後77年の2022年。私には敗戦国という意識はあっても「罪悪感」はありません。むしろ唯一の戦争被爆国という「被害者の意識」のほうが強いでしょう。高まる隣国への脅威や国防に対しても、「もう二度と戦争で”被害”を被らないように」という考えが強く、「再び加害者になるかもしれない」という意識が欠けていました。

失策続きの政治とジリ貧の経済、技術分野の遅れ、コロナ禍で顕著になった相互監視社会。国家体制は違っても、緩やかに衰退していく今の日本を語られているようにも思えた1冊でした。

東ドイツの映画について

この本では東ドイツの映画も多く引用されています。

当時映画製作の拠点となったのはソ連の影響下のDEFA(ドイツ国立映画企業)で、多くは反ファシズム、反資本主義というプロパガンダ映画でした。が、表現の自由に挑んだ問題作や上映禁止となった作品も。いずれも視聴できる機会がなさそうで残念です。

『私は(僕は)十九歳だった』(1968年)コンラート・ヴォルフ監督

『パウルとパウラの伝説』(1973年)ハイナー・カーロウ監督

『ロトの妻』 (1965年)エゴン・ギュンター監督

『四十五年生まれ』 (1965年)

ちなみに東ドイツ、旧東ドイツを舞台にした映画、ドラマは以下のようなものがあります。機会があればぜひ。

『グッバイ・レーニン』(2003年)

『善き人のためのソナタ』(2006年)

『ブリッジ・オブ・スパイ』(2015年)

『希望の灯り』(2018年)

『僕たちは希望という名の列車に乗った』(2018年)

『グンダーマン優しき裏切り者の歌』(2018年)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?