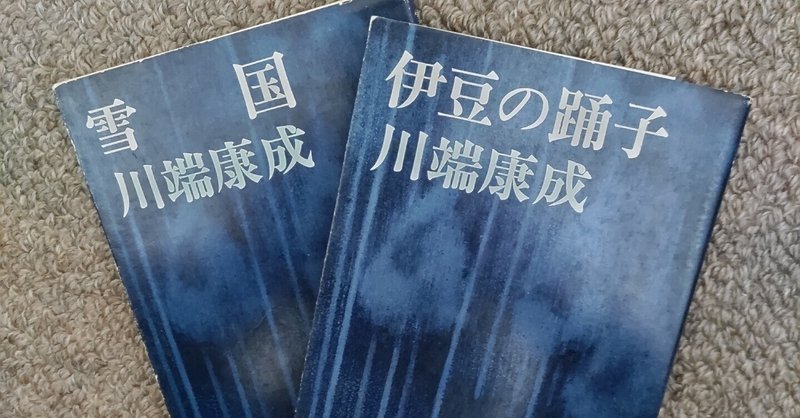

読書感想文 川端康成の『伊豆の踊子』と『雪国』に見る時代の変化

「湯ケ野までは河津川の渓谷に沿うて三里余りの下りだった。峠を越えてからは、山や空の色までが南国らしく感じられた。私と男とは絶えず話し続けて、すっかり親しくなった。」

これは川端康成の『伊豆の踊子』の一節である。天城峠を北から南へ越えて来ると風景が一変することになぞらえて、踊り子の一行と親しくなり、心が晴れやかになってきた「私」の心理状態を表現している箇所である。

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」こちらは有名な『雪国』の書き出しである。『伊豆の踊子』が天城峠を越えることによって、明るく希望を予感させる雰囲気に変わるのに対して、『雪国』の方は、トンネル(清水トンネル)を抜けることによって、暗く、寒々しいものに変わってゆく。私はこの違いの原因は、作者の年齢にもよるが、時代にあると考える。

『伊豆の踊子』が発表されたのは1926(大正15)年、小説の設定としては1919(大正8)年、第一次世界大戦の終わる年ということになっている。大正デモクラシーがこれから花咲こうという時代である。その明るさ、希望が小説からも感じられる。伊豆半島には、男尊女卑、職業差別など、封建的雰囲気がまだ色濃く残っているが、そんな中で知り合った旅芸人一座の踊子の純粋な美しさにふれて、孤児根性で歪んだ主人公の一高生の心が、快くほぐされ、どんな人間とも気楽に、分け隔てなく馴染めるようになっていく。

一方、『雪国』が発表されたのは1937(昭和12)年、2・26事件(1936年)の翌年、日中戦争が始まった年である。トンネルの向こうに明るい希望があるとはとても言えない時期である。ラストの火事は戦争(空襲)の暗示であろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?