デザイナーが「数値を見る習慣」を身につける最も簡単で難しい方法

また主語がデカい話ですが、古来よりどの組織でも「デザイナー」は科学的な根拠を基に他者にモノゴトを説明することができない人が多いと言われ続け、幾千年たちました。

デザイン行為における「良い」って何でしょう?"最適解"や"正しさ"なんてそこら辺の誰かが知っていたらビジネスは苦労しません。プロダクトのマネージャーや事業部長も知っているようで実は知らないことが多いんです。

一方で、大きな責任を担っているからこそ、誰よりも主体的に関わり深く洞察しているのは間違い有りません。常に市場やカスタマの意思は生き物のように絶えず変化しているので、経営者やマネージャーは例外を除いて一見するとイケイケパリピでも百洗練場でも孤独と不安がついてまわります。

今後もデザイナーに期待される役割

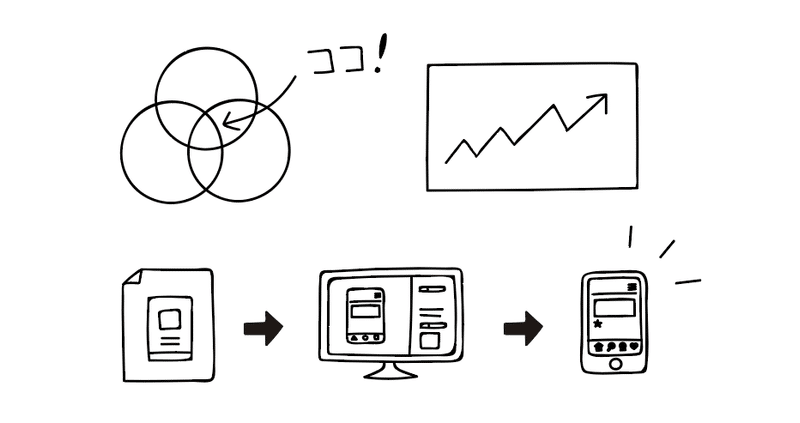

近年ではそんな中で「デザイン経営宣言」なるモノは発表され、商業デザイナーは今まで以上にビジネスの提供価値とユーザーの体験価値のバランスを保ちながら、膨大な情報を整理しデータを仮説分析する思考力が求められるようになりました。

いまや多くのデザインリーダーはモノづくりの現場と市場、エモーショナルとロジカルの間を行き来し、そんな暗中模索の現場や組織の意思決定をデザイン行為の専門性で導いたり支援をする立場にあります。

Google Analyticsを見る方法やスキルもまあ大事なんですが、どちらかと言うと平素よりの行動特性(コンピテンシー)の醸成と考えます。

またコロナ禍で急速に進んだオンラインワーク化で、エモーショナルな信頼関係が希薄になったからこそ、数字というエビデンスが意思決定の信用補填として作用していくでしょう。

これからはデザイナーも数字をみていこうな!!越境していこうな!って言うのが巷で流行りですが、平素より事業開発や数字的な根拠の押し引きの機会が少ないデザイナーはどうやってそれを始めればいいんでしょうね。

"木こりのジレンマ"から脱すること

インハウスの仕事でも、フリーランスでも業務委託でも、チャンスは誰にでも平等に訪れるものではありません。日々良い仕事を効率的に続けているつもりでも、他者に与えられたタスクのみでは「木こりのジレンマ」のようなことは無意識で発生し、学習機会を見出すのは難しいのです。

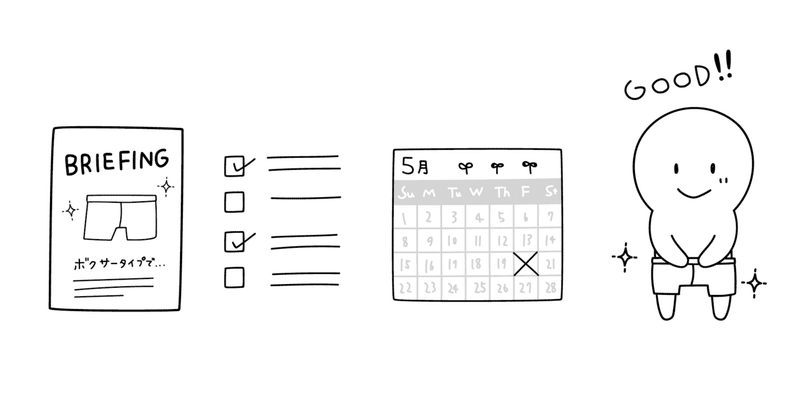

最も簡単で難しい方法は、仕事場であれ趣味であれ常にモノづくりのプロセスを通してデータを見る習慣を身につけることです。

・UIトレース/マーケティングトレースを毎日する

・毎日note記事を書く

・デッサンやイラストを描いてTwitterで投稿する

・毎日ショート動画をYouTubeに投稿する

etc...

口で言うだけなら簡単な話、繰り返しからはじめて徐々に、積み重ねに変えること。仕事で機会がないなら余裕のなる範囲で生活や習慣に落とし込むのが、ヘルスケアのように持続可能なキャリアの健康寿命につながるでしょう。 これら習慣的なアウトプットを各種アナリティクスツールや身近なフォロワの反響で振り返るだけです。ね、簡単で難しいでしょ?

その次代を生きてきたデザイナーのありがたい話

ある組織のデザインリーダーは言いました。「事業のKPI・KGIを把握しておけ」日々の業務で信頼を獲得して決済者と仲良くなるのも近道で、組織の意思決定を最も早く回せるからだ。コミュニケーション力を磨け。

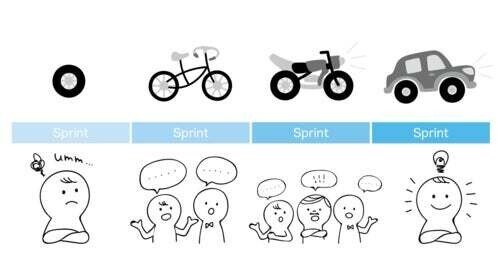

あるテックの素養のあるデザイナーは言いました。「開発技術とデータの取得手順を身に付けろ」実装力のある現場に寄り添うことで確実に世の中にプロダクトをリリースできる。アジャイルはトップダウンより変化に対応できる。そしてコミュニケーション力を磨け。

あるマーケ上がりのデザイナーは言いました。「Google Analytics を常に観測しろ」市場動向を観測できて、自分たちサービスの状態を把握することで次の試作を提案できる。ABテストも売上が立った方を常に推せば信用してもらえる。データを元に根拠のあるデザインパターンをだせ。あとはコミュニケーションを磨け。

コミュニケーション力て何やねんっていう話を言及するほどこういう話っていつの間にか「数字を見る」て行為に対しての具体的な内容への議論やそもそもの期待する成果の話から話がすり替えられていることが多いんですよね。

数字というものに対する先入観

さっきの話で言うと少なくとも一番最後のほうが数学的で科学的な気がしますね。冒頭の「デザイナー数字に弱い説」の大体の原因は、デザイナーが自身の普段の業務や成果物に対するプロセスの振り返りやレビュー&フィードバックに関して「Scientific(科学的)」な思考が養われていないということが大半だと、個人的には思っています。

「数字見ろ」という言葉の裏には、自分の給与や生存環境の土台となっている事業や組織に関わる情報を理解してくださいという背景だけでなく、諸々のチームや組織としての意思決定の根拠となる論法や根拠を示して欲しいということが含まれています。

「数字見ろ」=Google Analyticsで取れる数字を見る=普段の見積もりや工数を把握する、だけではなくて定性的なデータ(アンケートやヒアリング結果)など変数も含み、極端な話「アリよりのアリ」「ナシよりのナシ」も数字ですし、大事なのはそれらを議論するに値する根拠の提示や言語化・視覚化なんですね。

期待されている"コミュ力"の正体

私は、デザイナーに求められているこの"コミュ力"というわけわからん謎のスキルのことをよく考えています。

最近思うのは、アジャイル思考的な考えで「重視すべきはツールではなく人と人の対話です」...ではなくモノ(アウトプット)を介した対話力が必要なのではないかと思っています。それには、気の利いたトークやジョーク...笑顔が素敵とかじゃなくて、デザイン成果物がなぜそうなったのか、何が期待できるのか、何が課題なのかが議論できる状態であることが大切で、組織的な意思決定には大変好ましいです。

心底相手のコトが嫌いでも相性が悪くても、モノを介した対話は普遍的でワイヤーフレームやプロトタイプだったり、スプレットシートの数字だったり建設的なフィードバックは確実に漸進に繋がります。

推敲知見が足りず考えに至らなかった場合は「わからない」が答えになるので、分からないことが分かったという大事な情報が手に入るのです。

議論の心理的ハードルを下げる呪文

デザイナーが思っている以上に、デザイン行為ということの延長線上にある意思決定は重要で事業や組織の多くのリソースやコストに作用します。

なのでもちろん「なんとなく」は通用しません。不明瞭な成果物が答えにならないように仲間がいる場合は積極的に壁打つのも良い手です。デザインアウトプットは事前に「なぜ」「どうして」が多角的に推敲されていることが望ましいですが、ここまでに至るまでに心理的なハードルやストレスがすごいですね。

「定量/定性」的な情報を基に、成果物の良し悪し、懸念などを第三者にも理解しやすく説明する力というのは経験を通してタフに培われるものですが、直接人間に対峙するのではなく、モノ(アウトプット)を介して対話・議論おこなうことは体感が随分と変わってくると思います。

ちょっと身近な数字を見る習慣づくりのすゝめ

よく仕事の相談で、「普段の業務でサービス数字やデータを見る機会や権限がないんです」という話を聞いたりします。

デザイン行為をする場所が仕事だけだったらそういうことありますね。ですが、組織も会社もサービスもいつなくなるかわかりません、インシデント、外的要因いろいろです。選択肢が目の前にあるのに放棄するのは未来の生存を放棄することと同義です。習慣は与えられることではなくて自分で作らないと持続しません。

僕がおすすめしているのは、自分のためのアウトプットを、初めること・続けることです。自分のためのアウトプットを通して得た体験・知見は誰にも依存しない財産になります。

僕の師曰く、継続性と戦略があれば誰でも一定のセルフブランディングは成功するそうです。続けることが一番むずかしいんですけどね

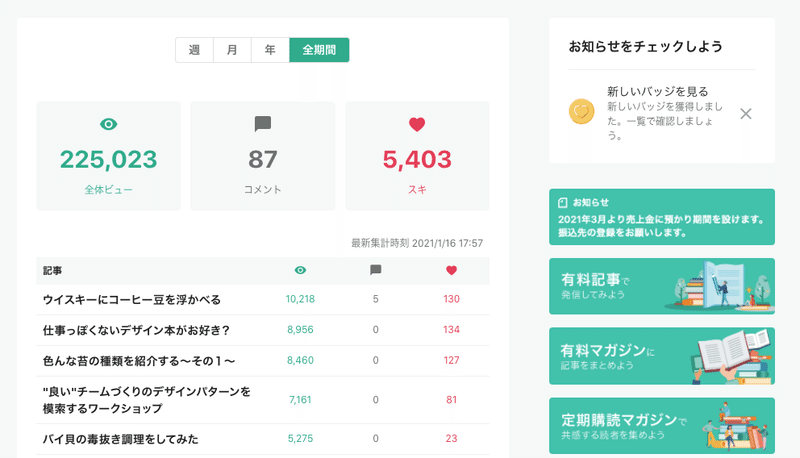

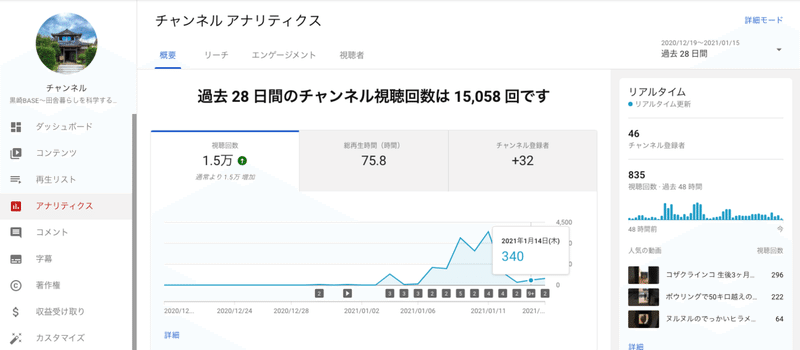

毎日note書く→続ける、YouTubeのショート動画投稿を初める→続ける。など。幸いどちらもダッシュボードなど通して、緻密なデータが算出されます。市場動向やユーザーの声が最短で手に入るプラットフォームです。

定量/定性データによる仮説検証と実践をゴリゴリ回せるのでおすすめです。すぐにはじめられて、続けることが最も難しい方法。

ですが、計画的なセルフブランディングを題材に最も自分に価値が還元されて科学的思考をトレーニングできる方法かもしれません。

ネタやコンテンツに凝る必要はないので写真一枚でも、50文字に満たないツブヤキでも全く問題ないです。はじめてみたらきっと数字見るのも楽しいですよ、多分。

サポートありがとうございます😃 いただいたものは、我が家のウコッコさんのエサ代か、書籍などのインプットに活用させていただきます! Twitterフォローいただけると嬉しいです!気軽に絡んでください https://twitter.com/@norinity1103