子どもたちの幼い頃の遊び〜いつもそばには絵本があって①〜

末っ子は現在、東大のとある理系研究室のD3である。

その研究室で、幼い頃にやった遊びの話題になったらしい。

彼が少し興奮して言う。

僕すごく驚いたんだよ。

研究室のほかのみんなは誰も、僕が子どもの頃にやったような遊びをやってない。

「ポケモンカードとか自分たちで作らなかった?」

「人生ゲームとかバンカースみたいなのを作って遊ばなかった?」

って聞いたけど、誰もそんなことしてないんだよ。

そうなのか、、

そうかもしれない。

彼も彼の兄も彼の姉も、幼い頃、何もなくても遊べる人たちだった。

ひとりで、2人で、3人で、時に親も巻き込み、4人で、5人で遊んだ。

しりとりや連想ゲームは序の口。

言葉遊びもじゃんけんもどきも自分たちで「発明」した。

原点は乳幼児の頃の手遊び唄だろうか。

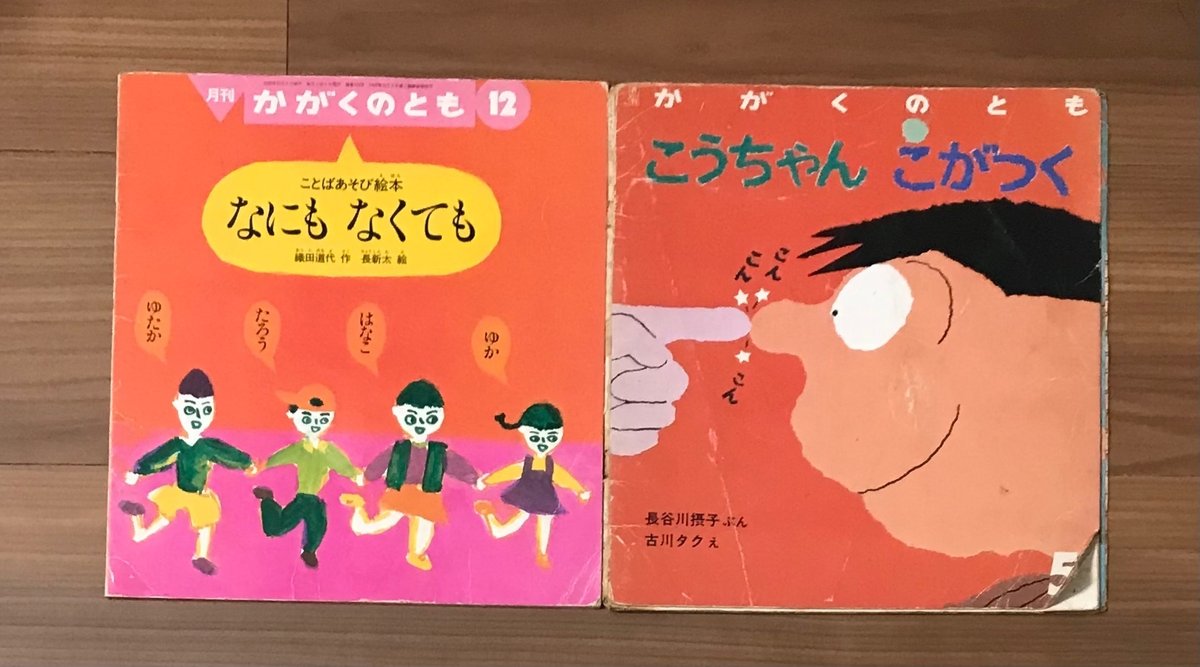

また、福音館書店のかがくのとも「なにもなくても」「こうちゃんこがつく」は子どもたちの考えるヒントになっていたかもしれない。

もう少し広い場所があれば、体を動かせる。

父親の登場。

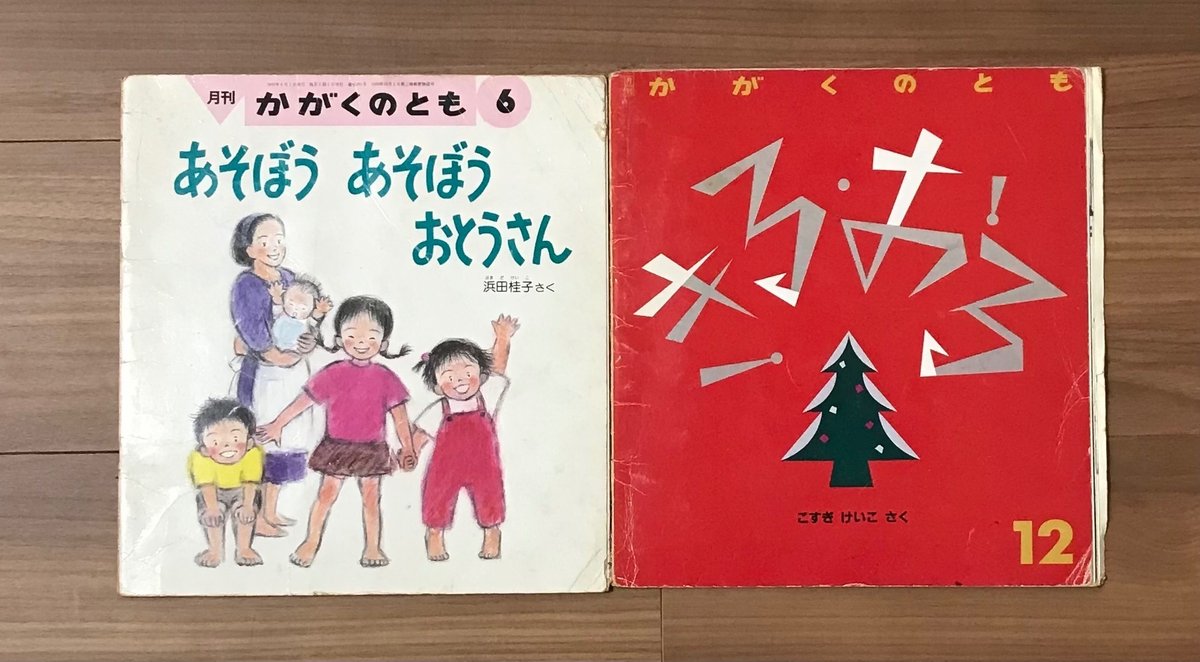

「あそぼうあそぼうおとうさん」に出てくるいろいろな遊びを試した。

外ではなくて家の中で。

それだけではない、家の中でキャッチボールやチャンバラも。

だから障子もふすまもボロボロだった。

そして大学生になっても、家の中で兄弟2人でぬいぐるみのボールを使って「野球」や「バスケ」をしていた。

紙と鉛筆、ハサミ、があれば、また広がる世界がある。

まず切り絵。私も子どもたちと一緒に遊んでいた。

かがくのとも「きる、おる」は長女が大好きだった。

それ以外にも、、

紙を二度折って閉じた二箇所を開けば即席のノートのできあがり。

長女は、しかけを凝らしたそれに、自作のなぞなぞと挿絵を書き「オリジナルぼん」と表紙に書いて弟たちに進呈したこともあった。

A4のボール紙にフリーハンドで線を引き、市販のゲームカードをまねて創作した長男。描き終わった後、ハサミで切り、カード状にした。輪ゴムで束ねたそれがいくつも彼の机にあった。

市販のカードが欲しかったわけではないらしい。自分たちでルールを考えるのが楽しかったようだ。

どの子も、紙に絵を描き、ハサミで切って、原始的なジグソーパズルも作っていた。

すごろくも迷路も、紙の幅を超えて伸びていった。

確かに「もし………どっちのみちへいこうかな」や「新・おっかなどうぶつえんのちず」は大好きだった。

そのとき、あの子たちはどこを目指していたのか。ゴールはどこだったのだろう。

かと思えば、それが紙に収まるように小さな文字と絵でできあがっていることもあった。

(まぁそんなガラクタのようなものをワタシが未だに捨てられず、後生大事に持っているわけだが)

子どものできた子どもは、はてさてその子とどんな遊びをするのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?