10周年を迎えたスウェーデン・ミステリフェスティバル&11月の新刊案内

お久しぶりです、今週のお当番の久山葉子です。

先週は3日間のスウェーデン・ミステリフェスティバルがありました。

今年で10周年を迎えたスウェーデン・ミステリフェスティバル。最初の3年は聴衆として参加し、そのあとは実行委員として主催する側に回りました。仲間と1年間かけて企画や予算組み、助成金の申請を行います。北欧じゅう、時には英語圏からもミステリ作家さんを招聘し、聴きに来てくださるお客さんに楽しんでもらう……。毎年、それをやり遂げたあとはすごい充実感を覚えます。

今年も20名ほどの作家さんに登壇していただきました。邦訳されている方だと、『死ぬまでにしたい3つのこと』が出ているピエテル・モリーン・& ピエテル・ニィストレーム、『オーロラの向こう側』のオーサ・ラーソン、『ザ・サークル 選ばれし者たち』のマッツ・ストランドベリ、『狩られる者たち』のアルネ・ダール、『海岸の女たち』のトーヴェ・アルステルダール、『イージー・マネー』のイェンス・ラピドゥス。

わたしは実行委員会で学校セクションを担当していまして、今年は3つの高校からのべ11クラスにご来場いただきました。授業の一環として、先生が生徒を連れて聴きに来てくれます。若者の読書推進はミステリフェスティバルの主要な目的でもあります。

また、毎年リトル・シャーロック賞という中学生を対象にした短編ミステリ賞も開催しています。今年は78作品の応募がありました。

(今年の受賞者たち)

10周年ということで、少し過去の想い出も語ってみたいと思います。初回のフェスティバルにはなんと故マイ・シューヴァルさんがいらしていました。しかし当時のわたしは非ミステリの訳本を1冊出しただけで、翻訳者と名乗っていいのかも微妙な感じ。話しかける勇気は到底ありませんでした。

ただ、その前年にリーディングをしたヴィヴェカ・ステンさんがサイン用のテーブルにいらしたので話しかけに行ったところ、ヴィヴェカ・ステンさんが気を遣ってか、隣に座っていたマイ・シューヴァルさんをいきなり会話に巻きこんだのです!(巻きこんでくれた、と言うべきですね)

「ねえマイ、あなたの作品はとっくに日本語に訳されてるわよね?」

するとマイ・シューヴァルさん、いきなり声を荒らげ「それがね! 英語からの重訳なのよ。ストックホルムに来たこともないかもしれない人が訳してんのよっ!」と、なぜかわたしは怒られました……。

しかしその数年後には柳沢由美子さんによるスウェーデン語からの新訳が出たので、マイ・シューヴァルの怒りも解けたことと思います。伝説のような女性に怒られたのも、今は良き想い出です。

2年目のミステリフェスティバルにも聴衆として参加しました。最終日の最後のプログラムはお客さんもまばらで、確かヨハン・テオリンさんが登壇していました。するとわたしの隣の席に、小柄なお姉さんが腰をかけたのです。それは前日に登壇していたオーサ・ラーソンさんでした。「どわああああ、超有名作家さんが隣に座ってる!」と心臓がバクバクする中、隣を見ないように必死にヨハン・テオリンさんのお話をノートにメモするわたし。そしてそれを隣からガン見してくるオーサ・ラーソンさん。

ついに小声で話しかけられました。「ねえ、ねえ、それ何語?」

「えっと、日本語です」

「日本語!? あなたジャーナリストか何かなの?」

「あ、いえいえ、翻訳者……の卵……です。まだ2冊しか訳書はないんですけど」

「へえ! 翻訳者なのね!」そしてオーサ・ラーソンさんはわたしの目をじっと見つめてこう言いました。「あなたみたいな人のおかげで、わたしたちの作品が海外に紹介されていくのよ。本当にありがとう」

まだ駆け出しだったわたしは、超大物作家さんにそんなふうに近距離でお礼(?)を言われて、頭がくらくらするばかり。なんと返事したのかはよく覚えていません。ただ、その言葉に勇気をもらって、それ以来何冊スウェーデンの本を日本に紹介したことでしょうか。その中には自分が訳した本もあれば、他の人が訳した本もあるし、邦訳には至らなかった作品もあります。

てなことを想い出しながら、先週は10周年を迎えたフェスティバル1日目終了後に作家さんたちとディナーを食べていました。お向かいに座っていたのは懐かしのオーサ・ラーソンさん(隣は『死ぬまでにしたい3つのこと』のピエテル&ピエテルという贅沢な配置でした)。今ではわたしも堂々と「翻訳者です」と言えるようになったけれど、オーサ・ラーソンさんのあの言葉を思い返すたびに、必死で翻訳者を目指していたあの頃の気持ちがよみがえります。

(左がオーサ・ラーソンさん。実行委員会仲間のグレンがサインをもらっているところ)

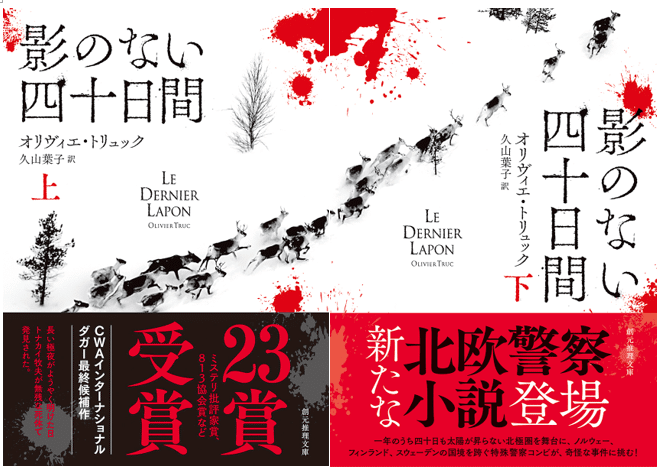

フェスティバル5年目には、新たな出会いにも恵まれました。前から気になってはいたけれど当時まだ読んではいなかった作品、ノルウェーの北極圏が舞台のトナカイ警官が活躍するミステリの著者さんに登壇いただきました。著者のオリヴィエ・トリュックさんはスウェーデン在住のフランス人です。スウェーデン語が達者な彼の講演を聴いて、「なんて面白そうな作品だろう!」と夢中になりました。そのフェスティバルには日本からミステリ仲間の服部久美子さんも来てくれていて、2人ですっかり彼の作品のファンになってしまいました。その『影のない四十日間』が先週日本でも刊行になりました。先日、このブログでも久美子さんが紹介を書いてくれています(その記事はコチラ)

先ほど、重訳になったことを著者がご立腹……と書きましたが、こちらの作品は原書がフランス語で、わたしはフランス語ができないのでスウェーデン語から重訳させていただきました。逆に言うと、重訳になってでも自分で訳したかった……そのくらい大好きな作品なのです。ありがたいことに著者が非常に協力的で、翻訳中に出てきた大量の質問に答えていただきました。この作品に対するわたしの想いはあとがきにもしたためましたので、読んでいただければ嬉しいです。

さて11月にはもう1冊訳本が出ます。すでに60万部を超えかけている『スマホ脳』の著者による、中学生から読んでもらえる”脳力強化バイブル”『最強脳』です。

わたしも去年の夏、子供(当時12歳)と一緒に読みました。親がああしろこうしろと言っても聞くわけがないお年頃のティーンエージャーたちにも、自分で読んで納得してもらえればと思います。大切な内容ということで、スウェーデンではすでに10万冊が小学生に配られました。

スウェーデンでは子をもつ親として、そして高校の先生として日々暮らしています。そのため、「翻訳の仕事とは全然関係ないけれど」と思いつつ、スウェーデンの教育については前から細々と発信を続けてきました。それが今年は『最強脳』やこの夏に出た『こどもサピエンス史』といった作品のおかげで、”翻訳”と”スウェーデンの教育”というわたしにとって大切な2本柱がついに融合した感があり、嬉しく思っています。

さて、来週にはもうスウェーデン・ミステリフェスティバル実行委員会のミーティング(反省会)があり、来年のフェスティバルに向けて始動します。来年はどんな作家さんに来てもらえるか、今から楽しみです。

文責:久山葉子

1975年生。神戸女学院大学文学部英文学科卒。2010年よりスウェーデン在住。著書に『スウェーデンの保育園に待機児童はいない』(東京創元社)。訳書に『影のない四十日間』(オリヴィエ・トリュック)、『こどもサピエンス史』(ベングト=エリック・エングホルム著、NHK出版)、『メッセージ トーベ・ヤンソン自選短篇集』(フィルムアート社)、『許されざる者』(レイフ・GW・ペーション著、創元推理文庫)、『スマホ脳』『最強脳』(アンデシュ・ハンセン著、新潮新書)、『北欧式インテリア・スタイリングの法則』(共訳、フリーダ・ラムステッド著、フィルムアート社)など。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?