前澤さんのお年玉(100万円)キャンペーンが最も効果化する条件設定を考えてみた

お題の通り、前澤さんのお年玉(100万円)キャンペーンが最も効果化する条件設定を考えてみたという内容の記事である。

流石にみんな知ってると思うが、一応、「前澤さんのお年玉キャンペーン」とは何かから簡単に説明しよう。

最近ヤフーがTOBした、株式会社ZOZOの創業者である前澤友作さんが、Twitterのアカウントフォローして、リツイートしてくれた人の中から1000人に100万円あげますよというイベントである。

詳細は以下の前澤さんのツイートを見てください。

🎍謹賀新年🎍

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) December 31, 2019

【総額10億円】#前澤お年玉 100万円を1000人にプレゼントします!

100万円で皆さまの人生がよりハッピーになりますように。

応募方法は僕のフォローとこのツイートのリツイート。締切は1月7日23:59まで。

企画趣旨や当選条件などはYouTubeで説明してます。 https://t.co/kBgwwmJoaP pic.twitter.com/1Fr0Vq4i6Z

去年もやっていたが、今年はより一層規模が大きくなってかえってきた。(昨年度は100万円×100人であった)

総額10億円、応募総数が現在約300万人なので、単純計算すると一リツイートあたりの期待値は約333円。

宝くじは還元率が45%前後と言われているので、一枚(300円)あたりの期待値は約135円。購入した場合、費用を差し引くと、実際の期待値は約-165円

単純に計算しても宝くじよりはかなりお得である。そもそもどこまで応募総数が増えようが、リツイートコストはほぼゼロに近いので、期待値はマイナスにはならないのだから。

規模の大きさとなぜ一人の人間がこんなことをできるのかを思う人がいるかもしれないが、前澤さんの資産は、ZOZOの売却益で数千億あり、数百億の借金があると言われているが、差し引いても有り余るほどの大金があり、金利収入だけで百億くらいは年間収入があると推定でき、資産の1%くらいを使ってやってる感じだと思えば腑に落ちるのではないだろうか。

このイベント自体への私個人の意見は賛否不能という感じである。

というのも、条件設定によっては、社会的に価値のあるイベントにもなるし、お金に吸い寄せられる大衆にお金という餌を与えるという単なるイベントにもなると思っているからである。

ではどういう条件設定がよいのだろうか。

結論から言おう。

「100万円が当選した場合、全額を第三者のためにを使わなければならない」

という条件設定するのがよいと考える。

※この場合の第三者とは、他者でも組織でもよいこととする

お金の使い道をどうトラッキングするの?とか、「第三者のために使う」の定義と範囲は?結局全て自分の承認欲求を満たすためじゃない?的なオペレーションにおいて重要な問題もあるが、論点が異なるため今回は脇に置いておくとする。

制度化、実践する上では、このような論点は極めて重要なのだが。

この条件設定は、お人好しの倫理ではなく、妥当だと思われる理由が主に三つある。駆け足に説明していく。

①100万円という金額の価値を最大化するための意思決定ができるから

自分が成し遂げたいことのために、100万円というお金はどこまで役に立つだろうか?

本当にやりたいことであれば、誰かから100万円を頂かなくても自分で必死に集めるのではないだろうか。クラファンをしても良いし、寄付を募ることもあるだろう。

最低賃金でもフルで働けば、生活費を差し引いても一年以内に貯めることは可能である。やりたいことのために知識をつけるために読書をしながら治験バイトをすれば、最低限の知識が溜まった頃には100万円溜まっているかもしれない。

ようするに言いたいことは、自分がやりたいことのために使うのであれば、自分で貯めればよいし、言われる前からそうしているのではないだろうか。

人間は局所合理的な生き物であり、真の意味で当事者である自分の人生の手綱を握ることしかできないのである。

だから敢えて棚からぼたもちで手にしたお金は第三者のために使うべきなのだ。

第三者のためであれば、必死に考えるだろう。100万円の費用対効果を。自分という一人に集約されることがないからこそ、あらゆる選択肢の中から何らかの基準に則り、合理的な意思決定ができるのである。

日頃から関心のある問題に取り組んでいる団体に寄付をしてもよければ、最愛のパートナーへのプレゼントに使ってもよいし、受験に落ちて絶望している友達の予備校代を払ってあげてもよい。

勿論、一つの対象に100万円全額使うケースは少ないだろう。10万円ずつ分散しても良い。自ずと、自分の中で優先順位をつけ100万円の価値を存分に使おうとするだろう。

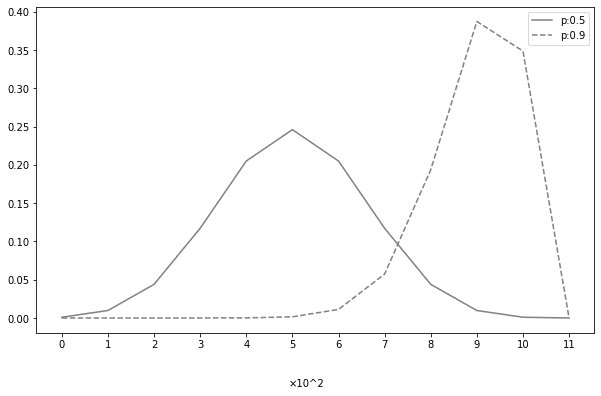

少し、単純化してモデルを作ろう。CASE_Aを条件設定が無い場合、CASE_Bを条件設定がある場合とする。また、「当選した100万円のうちの何%」を、「有効に使えるか、使えないかの二択の確率」で総額10億円のうちいくらが有効活用されそうかを表すこととする。またCASE_Aにおいては、預貯金に回す割合がそれなりにある(ここでは30%と仮定する)と考えられるので、「当選した100万円のうち70%」を自らのために合理的に有効活用できる確率は約50%とする。CASE_Bにおいては、条件設定から「当選した100万円のうちの100%」を第三者のために合理的に有効活用できる確率は約80%とする。

CASE_Aの時、有効に使える確率50%のベルヌーイ試行を1000回行った時を考える。二項分布の期待値は成功確率に試行回数をかければ良いので、1000*0.5=500。当選した100万円のうち70万円を活用するので、70万円に500人を掛け算して、即ち、総額10億円のうちいくらが有効活用されそうな期待値は3.5億円である。

CASE_Bの時、有効に使える確率90%のベルヌーイ試行を1000回行った時を考える。二項分布の期待値は1000*0.9=900。当選した100万円のうち全額を活用するので、100万円に900人を掛け算して、即ち、総額10億円のうちいくらが有効活用されそうな期待値は9億円である。

よって、CASE_BはCASE_Aよりも5.5億円の経済的な価値を生む。

それぞれの二項分布をグラフで表現すると、以下のようになる。

これに、一人あたりが使う対象数や第三者の幸福度上昇値のパラメタを設定すれば、10億円の価値を最大化するモデルにより近づけるだろう。

話を戻すと、「目の前に100万円があります。その100万円を誰が手にすべきですか?」というディベートがあった時に、「自分自身である」というロジックを理路整然に語れる人は殆どいないであろう。しかし、人間は現実問題、自分という存在を超えてメタ的な視点に立ち、自分のためではなく、他人のため、社会のためにお金を使うという意思決定をすることはそうそうできない。

そう、「個人」という非合理性を排除するための条件設定である。

※第三者のためにお金を使うことによる利得の計算は、様々研究されてることだと思うが、全然リサーチしきれていない。このような実験心理学的アプローチが多そうなイメージだ。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcss/21/2/21_269/_pdf

②富の集中による社会発展<分散的な問題解決による幸福度増加が成立しそうだから

ピケティの21世紀の資本以来、富の集中=格差の助長という論理が一人歩きしていることもあるが、一人の人に富が独占されることは、イノベーションと経済発展(投資による複利効果)という意味では効果的であるという側面もある。

一方、この世界にはミクロからマクロまで様々な問題が乱立しており、分散的な問題解決の積み重ねが有効な場合もある。富が集中することにも、分散することにも、それ自体でメリデメを測ることはできないし、これに関しては数多くの経済学者たちが高度な数式を駆使したとしても、一般解を出しかねる難解な命題なのである。

しかし今回は「数千億円の大資産を持つ前澤さん」という具体ケースだけを考えればよい。そうした場合、集中よりも、分散した方が前澤さんにとっても、社会全体にとってもプラスになるのではないだろいうかと考える。ファンドを運用したりして、莫大な富による複利効果を生み出して、一般庶民が分からないところで、何らかのビッグイシューを解決するよりも、顔が見える一人一人の幸せを増大させ、線形的な幸福度の足算により、社会を前に進めていく。おそらく前澤さんはそういうタイプだと思う。アンチな発言をする人に対しても、SNS上であそこまで丁寧に対応している上場企業の経営者は前澤さんくらいではないだろうか。

100万円を貰った人たちがそれぞれ第三者の抱えている課題を分散的に解決していく。そうして社会全体の幸福度を増加していくという感じだ。

※富の集中に関する古典的な研究や最近の研究は、ここらへんだろうか。経済学に関しては門外漢すぎて、論文を読めるレベルに達していないので詳しい人教えて欲しい。

https://www.pu-kumamoto.ac.jp/~tosho/file/pdf/kad/22-2/220212.pdf

http://www.jsest.jp/wp-content/uploads/Toukeigaku/journal/96toukeigaku/96_haga.pdf

③複数のイデオロギーのいいとこドリップができるから

この三つ目は賛同する人は少ないかもしれないが、社会システムを高次元で考えていく上では、欠かせない論点だと思っている。

また、私が非常にpluralismを重要視する傾向にあるというバイアスは多分に含まれていることは断っておきたい。

この条件設定においては、「自由主義」「功利主義」「社会主義」の三つのイデオロギーの根本規範が同時に成立するのである。そして、多元主義的な立場から見れば、あらゆるイデオロギーの積集合はbetterな条件設定なのである。

自由主義の根本ロジックは「何を選択してもどんな意思決定をしても自由ですよbut与えられた制約の中でね」である。自由主義的価値規範を考える上で、このbut以下の制約がミソであり、自由の本質はこの制約にこそあるあるだろう。これは、まさに「第三者のために使わなければならない」という制約の元であれば、「誰のためにどんな目的で使ってもよい」ということを保証するということである。

次に、功利主義の根本ロジックは「一人一人の幸せって足し合わせることできるよね」である。当選した人一人一人が他者のために使って、他者を幸せにした場合、その幸福度足し合わせて、今回の施策の価値を計量できるよねと。費用対効果の計算可能性は社会制度を作る上で欠かせないポイントだろう。

最後に、社会主義の根本ロジックは「均等に機会が与えられますよ、あなたが良い人でも悪い人でもね」である。これは今回の当選者が完全無作為に選ばれるというところに該当する。昨年時のキャンペーンでは、応募者の何らかのアピールにより、当選確率への重み付けが行われていたようだが、それは社会主義的な価値規範から捉えるとそもそも論外であった。

勿論、苦しんでる人や、悲しんでいる人を助けるためにお金を使いたい人にお金を渡すこと自体には純粋に良いことだと思う。しかし、お年玉キャンペーンというイベントを完全なプライベートではなく、ベーシックインカムなどのパブリックなイベントや制度へと昇華していきたいと考えているのなら、アピールや志望動機によって差異を付けるべきではないというのが私の考えである。

(※大前提、前澤さん個人の資産なのでどういう風に使おうが、前澤さんの自由である)

そういった観点からも、今回は無作為に当選を決めるということで昨年よりも改善したと思っている。

以上、三点が条件設定の有効性を支える根拠だと考えている。

私も万が一当たったら、自分以外のために全額を使うつもりである。

このお年玉キャンペーンが今後重要なイベントとして継続していけるかどうかは、極めて絶妙な条件設定、即ち「優しい法律」を作れるかどうかにかかっている気がするのだ。

今回私が提示した条件設定はあくまで仮説である。他にもどのような条件設定がありえるか、意見がある人は教えて欲しい。

そして、万が一前澤さんまで届いたら、お年玉キャンペーンの今後について考えるための少しの足しになると嬉しいなと思う。

サポートしてくれたら、もっと記事書きます!