活版印刷の入稿データのつくりかた

わたしは定期的にカード(ハガキ)をつくっているのですが、今回は念願の活版印刷でつくりました。印刷はまんまる○さんです。

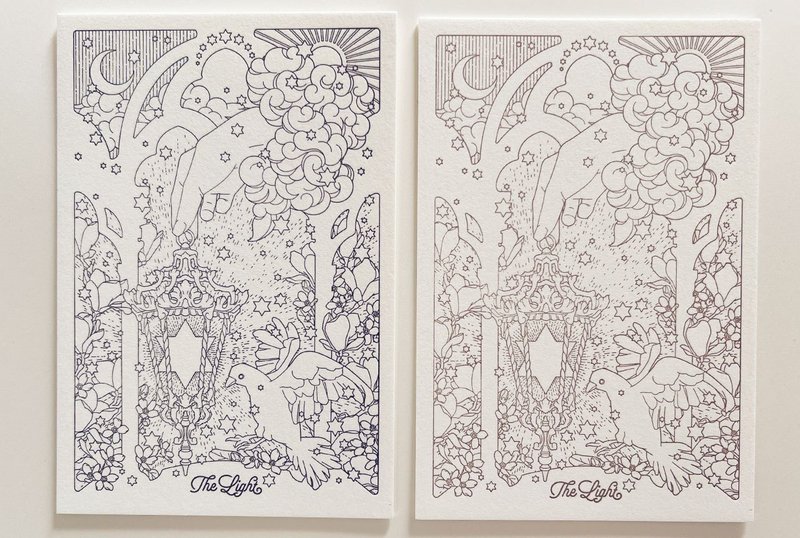

「The Light」という、架空のタロットカードを考えてデザインしたものです。隠者の持つランプがモチーフです。

アリスブックスさんに少量委託しています。

「complete set」のほうは、ブラックオンブラックのカードをおまけでつけています。

活版印刷、やってみたいけどデータのつくりかたがわからないとか、そもそも何をどうお願いしたらいいのかわからない、というかたも多いと思いますので、今回の流れやポイントをここにまとめておこうと思います。

活版印刷の版

まんまるさんのところでは、希望すれば活版印刷の版(現物)ももらえます。版をもらえる印刷サービスってなかなかないので、記念になりますし、実際に手にとって観察することで、印刷を理解しやすくなるかもしれません。

なにせしくみはハンコなので、出っぱっているところにインキをつけて紙に押しつければ跡がつく、それだけです。

きちんと保管しておけば、再印刷も可能です。でも、どのくらいのロットから頼んでいいか気になりますよね。まとまった数にならないと、先方のお仕事としてのコスパがよくないのでは…というところも心配ですし。

このあいだちらっとまんまるさんに聞いてみたところ、10部くらいからでもOKですよ(30部くらい頼んでくれるとうれしい感じ)ということでした。50部、100部単位でなくてもいいのは気が楽です。

今回新規で注文するついでに、前回つくっていただいた名刺の版を持ち込んで、こちらの追加もお願いしました。版を持っていれば、そういうこともできます。

保管に自信がなければ、まんまるさんのところに版を預けたままにしておくことも可能です。こうしておくと、再印刷のたびに版をもちこんだり送付する手間が省けます(ただし、保管には期限があるので、いつになるかわからないけど版は残しておきたい…という場合は、手元の保管がいいかもしれません)。

汎用性の高いデザインで版をつくっておき、必要に応じて他の版と組み合わせたり、活字と組み合わせるといった使いかたもできそうだなと思っています。ひとつの版からハガキと書籍カバーをつくったりとか。枠だけ版をつくっておいて、活字で短歌を入れるとか。

入稿データのつくりかた

活版印刷用の入稿データ、わたしはIllustratorでつくることが多いのですが、Photoshopなどラスター系のソフトウエアでもつくれます。

Illustratorの場合

今回わたしがデータ作成に使ったのはIllustratorなので、まずはその話から。

全面をまんべんなく使うデザインにしたので、アートボードのサイズは印刷する紙(今回はハガキサイズ)に揃えています。アートボードの縁から数mm程度は余白(非印刷領域)として残し、その内側にデザインします。

今回は余白を5mmくらいとっています。ハガキサイズってけっこう大きいのと、フレームがあるデザインなので、あまり縁ぎりぎりまで絵柄で埋まっていると窮屈なのもあって。

名刺などサイズが小さいものだと、3mm程度の余白でいけることもあります(以前つくったわたしの名刺がその幅でした)。まんまるさんの公式では5mmとなっているので、相談してみるといいと思います。デザインにもよると思うので。

他の印刷のように、縁ぎりぎりまで色や線を乗せられないの?という疑問もあるかと思います。

可能ですが、その場合、トンボをつけて版をつくることになり、その分面積が大きくなる=版代が高くなるので、そういう意味であまりやらないかも、といったことが自著『入稿データのつくりかた』に書いてありました。わたしもすっかり忘れていました。活版印刷のコストって、面積が関係するんですよね。

まんまるさんはコストを抑える方法もいろいろ教えてくれるので、予算があまりとれないけどやってみたいときも、相談してみるといいと思います。

この本、便利ですよ。活版印刷の入稿データのつくりかたのところは、まんまるさんにお世話になっております。

色はK100%のみを使います。線の太さの下限も気になるところですが、まんまるさんのところでは、0.35ptくらいまではきれいにでます(でました)。というか、刷り担当さんががんばってくださっています。いつもありがとうございます。

一般的には0.5ptくらいは欲しいと言われそうなので、あくまでまんまるさんのところで許される下限と考えてください。

※ただし、まんまるさんのサイトでも公式には下限を0.5ptとしているので、それより細い線を使いたいときは、ひとこと言ってから原稿をつくり始めたほうがいいと思います。

まんまるさん自身もこんな作品をつくられているので(たぶんわたしより細いな…)、繊細な作品を刷りたいときはおすすめです。漫画の線などもがんばって太めにしなくても、きれいにでると思いますよ。

そのうちここなどで通販もされるんじゃないかなと思います。

パスの等幅線でも、印刷するときにいいかんじにかすれたり抑揚がつきます。ある程度細い線なら、原稿の段階で抑揚をつけて手描きっぽい加工をする必要はないです。

凹みにもゆらぎが加わるので、人の手で描かれたような線になるのも、活版印刷の魅力です。

ラスター系ソフトウエアの場合

PSDなどのラスター(ビットマップ)画像で入稿する場合は、グレーのピクセルをつくらない(黒か白のピクセルで構成する)のがポイントです。

早い話が、漫画用のデータのつくりかたと同じです。高解像度(1200ppi程度)の2値(モノクロ2階調)にすれば使えます。細かい表現をする場合は、印刷を依頼するところと相談してからがいいと思います。

推奨が800ppiなので、だったらもう1200ppiでつくってしまったほうが何も考えなくていいかも。

既存の活字を使う方法

活版印刷本来の、お店にある「活字」を使って印刷してもらう方法もあります。昭和期の「名刺を印刷屋さんに頼む」は、活字を組んで印刷してもらうことを指していたと思います(たぶん)。この方法なら、ツールがなかったりデザインできなくても印刷を頼むことができます。

このあいだ、日本近代文学館で芥川龍之介の名刺を見てきたんですが、すっきりしてかっこよかったですよ。活字だけの名刺もいいなあと思いました。作家っぽいです。

原稿の内容で仕上がりが変わる

活版印刷ならではの凹みのつきかたは、原稿の内容で変わります。今回のみたいに全体が細かい絵柄は圧をかけにくいので、凹みをあまりつけられません(以前にも細かい描き込みのハガキをつくったことがあったので、これは予想できてました)。あと、面積が広いと、そのぶんムラが出やすくなることはあります。

同じような全面的に細かいデザインでも、名刺などサイズが小さいと、多少は圧をかけて凹みを出せたりもするみたいです。過去に印刷していただいた自分の名刺を観察した範囲ですが。

活版印刷というと、凹みを期待することも多いと思います。印字とエンボス加工が同時にできる、っていいですよね。活版印刷の職人的にはありえない(下手)というそうですが、まあ、今の活版人気のひとつがそこにあったりもするので…。

凹みをつけたい場合は、描き込みが細かいエリアと、それほどでもないエリアでメリハリをつけるとか、線と線の間に隙間をつくるといいかもしれないです。原稿の状態にもよるので、相談してみればどうすればいいか具体的にわかると思います(わたしもいま経験から適当に予想して言っているので)。

紙とインキのオーダー方法

昨今の紙の値段の高騰や、廃盤などにより、いまある紙がいつまでも使えるとは限らない…使えるうちに使っておきたい…というのも、今回印刷をお願いした理由のひとつです。

まんまるさんがノートの表紙によく使っている、青くきらきら光る紙(リアクションFSのナイトブルー)を、一度はちゃんと使っておきたいと思っていたわけです。

それで、まずこのナイトブルーでまとまった数をオーダーして、それ以外はまんまるさんのところにある紙をいい感じに混ぜて使ってください(まとまった数の在庫がなく、お仕事として使い所がなさそうな余った紙などあったらそれもぜひ使ってください)、トータルでこの数になればOKです、というふんわりとしたお願いをしてみました。

希望をお伝えすればいろいろ考えてくださるので、紙に詳しくないから指定ができない、というかたでも安心です。黒がいいとか、きらきらした紙がいいとか、厚みはこれくらいで、みたいなざっくりとしたヒントで大丈夫。

何に使う、というのがわかっていれば、それを説明すればちょうどいい紙を教えてくれます。

ハガキといっしょに名刺の追加印刷もお願いしたんですが、前回の天金活版フェアでつくったものだと名刺ケースに3枚くらいしか入らないのですがどうすれば…と相談したところ、少し薄めの紙にいろいろ刷ってくださいました。こうしたい、というのを相談したらいいと思います。

https://note.com/nokiainoue/n/nf70d12b5ca19?magazine_key=md1e3d03dc7c9

こういうのは、印刷通販だとなかなかできないつくりかただと思います。

インキで色替えも

追加料金でインキの色替えが可能です。わたしは金と黒の2種類でお願いしました。きらきらした色もいいけど、シャープな黒も捨てがたかったので。

版さえあれば色違いをつくりやすいのも、活版印刷のメリットだと思います。次お願いするときに別の色で刷るなども可能ですし。

こちら↓のWebサイト(「活版印刷/注文」のところ)にデータのつくりかたやインキの色、基本的な料金などの情報がまとまっています。ただし、まんまるさんのところに限ったレギュレーションもあると思うので、他のところにお願いする場合は、そちらのデータのつくりかたをご確認ください。

今回使った紙

今回使った紙の一部です。大半は、竹尾さんのショールームで現物を見れるかも。

リアクションFS(ナイトブルー)

片面が控えめな光沢のある色面、裏面が黒です(まんまるさんとこのが合紙じゃなければ…)。

ナイトブルー以外にも色があります。

ブラックコースター

厚みのある黒い紙です(名前からして、コースター向きなのかも)。表面は、黒気包紙より気持ち滑らかな感じがします。ぐいっと凹みをつけやすいデザインだと、厚みを活かせます。

黒気包紙

「気持ちを包む紙」というコンセプトでつくられたそうで、パッケージなどによく使われているみたいです。ブラックコースター同様、凹みが活かせそうな紙です(ブラックコースターと混ぜられるとわたしは正直区別つかないかも…)。

ハーフエア(ヘンプ/コットン)

ふわっとしていて、やや繊維感が強い感じかな?ナチュラル感を出したいときにいいかもしれません。

写真だと分かりにくいんですが、ヘンプのほうが黄色っぽい(クリーム色)です。

アラベールFS

上のハーフエアと比べると、滑らかな表面です。でもつるつるではなく、しっかり「紙」っていう感じです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?