「To share or not to share」で始めるデジタル・シティズンシップ

この記事は、2022年度2学期、中学校でデジタル・シティズンシップ教育を実践した記録です。これからデジタル・シティズンシップ教育を実践したい教職員の方々のヒントになればと思います。

今回の実践は、スマートニュース メディア研究所が開発した、SNSシェアの疑似体験を通じて情報の受発信を考えるオンラインゲーム教材「To Share or Not to Share」を使用。「To Share or Not to Share」は、「擬似SNS」シミュレーション・ゲームを利用してSNS情報の受発信を考えさせる。生徒は現実のSNSを模した仮想のタイムラインを見ながら投稿をシェアするか否かを決め、フォロワーを増やすことを目指す。

課題 PROBLEM

10代は、SNSの情報を見極めるスキル学習が喫緊に必要である。モバイル社会研究所では、週1回以上アクセスし、生活情報(趣味やお買い得情報など)を得ているメディアを年代別に見ると、10~20代では「SNS」がトップで約6割が生活情報をSNSから得ている。

また、総務省によるとフェイクニュース・デマ情報に全世代で4人中3人は、接している状況である。

学校教育でも、SNS情報などのメディア情報を見極める力を高めるメディア・リテラシー教育の実践が急務である。以下、実践結果を書いていこう。

計画 PLAN

メディア・リテラシーを高める最重要ポイントは、「情報をうのみにせず主体的批判的に受け取る力(クリティカルシンキング)」をつけることにある。この力を高めるため、スマートニュース メディア研究所が開発した、SNSシェアの疑似体験を通じて情報の受発信を考えるオンラインゲーム教材「To Share or Not to Share」を使用した。SNS情報をシェアするか、しないかの理由を、考えながら取り組むことで、触れている情報を吟味し本質にせまることができる。

実践は、授業科目は道徳で行った。

実行 DO

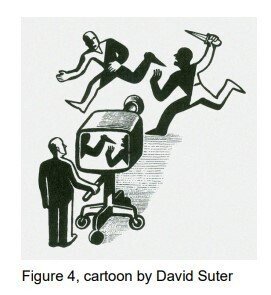

導入では、インターネットで有名な風刺画を提示した。以下、真ん中の画像を使用した。「私たちが、見ているものは真実の一部である」というメディア風刺である。

テレビ画面では、左の人が右の人に危害を加えようとしているが、現実は真逆である。テレビ画面をSNS情報と読み替え、「情報をうのみにせず主体的批判的に受け取る力(クリティカルシンキング)」を高める必要性を提示した。画像の出所は、以下を参考にした。

展開で、オンラインゲーム教材「To Share or Not to Share」を使用。生徒は、ゲームの目的であるフォロアー数を伸ばすために、シェアするかしないかで大いに悩み盛り上がった。また、生徒の回答状況は瞬時に確認でき、状況に合わせた指導ができる。

終末は、生徒の発表やつぶやきを拾いながらまとめた。

評価 CHECK

生徒への宿題として、授業内容を保護者に伝えコメントをもらうこととした。デジタル・シティズンシップは大人の理解、習得が必要な点も忘れてはならない。コモンセンス・エデュケーションの保護者向けパンフレット(翻訳 国際大学GLOCOM 豊福晋平 氏)とともに配付。

改善 ACTION

「To Share or Not to Share」の指導可能な内容は、

・クリティカルシンキングを学ぶ

・ファクトチェックを学ぶ

・アルゴリズムを意識することを学ぶ

などがある。生徒の振り返りを参考にし、指導ポイントをより明確にする。

補足

2学期は、本授業をさらに深化させ、2クラスで実施を進める予定である。さらに、別授業で、デジタル・シティズンシップの視点からの著作権学習を進める計画である。

参考資料

スマートニュース メディア研究所 SmartNews Media Research Institute (smartnews-smri.com)

To Share or Not to Share (smartnews-smri.com)