【ウェビナーレポート】26卒早期選考を成功させるための『スタイルマッチ採用』とは?

こんにちは!No Companyのマーケティング担当です。

2024年5月28日(火)に「26卒早期選考を成功させるための『スタイルマッチ採用』とは?」というテーマで自社ウェビナーを開催しました。今回は、その一部をレポートでご紹介します。

▼こんな課題をお持ちの方におすすめの記事です。

・採用ブランディングや採用マーケティングに注力していきたい

・ナビサイト偏重型の採用から脱却し、採用を強化したい

・母集団の量・質ともに改善したい

・25卒採用の振り返りができていない

・26卒採用の早期選考対策について検討している

ウェビナーには採用担当者や人事部門の方々を中心にご参加いただき、データからみる採用市場の変遷や現代の採用に必要な「スタイルマッチ採用」について事例を踏まえながらお話しました。

登壇者

株式会社No Company 代表取締役社長

秋山 真 (Shin Akiyama)

新卒採用市場におけるマクロトレンド

2030年に向けて労働人口の減少が進む中で、人材採用の高度化(採用のミスマッチ)がトレンドになっています。令和時代において、採用のプロセスも大きくアップデートしており、求職者の価値観や採用情報を収集するツールも変わりつつあります。

例えばリモートワークなどの働き方の変化や転職前提のキャリア観など、求職者の価値観が多様化してきております。その中で待遇や事業内容だけでなく、会社・働く人の価値観やカルチャーを基準に企業を選ぶ学生や求職者が増えており、企業はターゲットに合わせた情報発信を行う必要性が増していると考えています。

従来の主要施策であったナビサイトの利用については、現在ではエントリーマシーンとしての利用が殆どになっており、情報収集の手段としての利用は減少傾向にあります。学生はナビサイトやイベント以外の手段、例えば採用サイトなどのオウンドメディアやSNSで情報を集めているケースがトレンド化してきております。

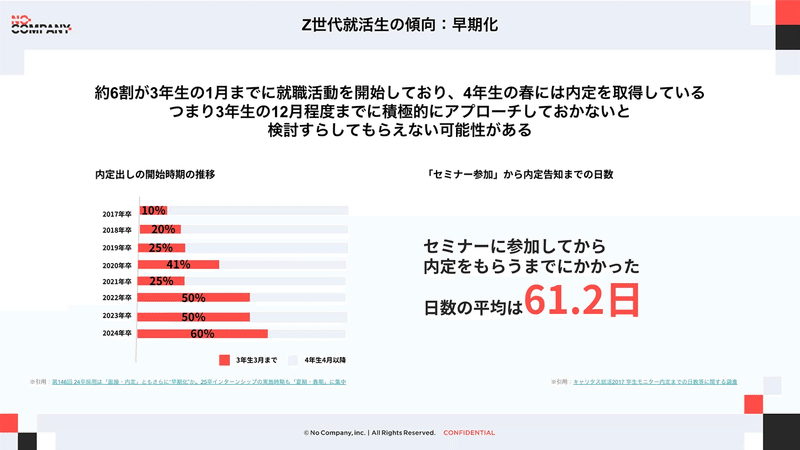

採用プロセスについては、早期化の傾向が見られ、約6割が3年生の1月までに就職活動を開始しており、4年生の春には内定を獲得していることが多い状況です。また早期化により、学生一人あたりの接触企業数が増加しているため、3年生の12月くらいまでに積極的にアプローチしておかないと検討すらしてもらえない可能性があります。サマーインターンでの初期接触だけでなく、12月までの長期接触を実施するなど、状況を捉えた定期的なコミュニケーションが必要になってきております。

現代の採用に必要な「スタイルマッチ」とは

大学での講習や学生へのアンケート調査を実施する中で「なぜ働くのか?」という問いに対する回答が多様化してきたと感じています。価値観ダイバーシティの時代において、社風・カルチャー・待遇・事業の表面的な情報発信だけではミスマッチが起こり、入社しても入社前とのギャップを感じてしまったり、早期で退職してしまうケースが多くあります。そこで弊社はこれまでの事業マッチやカルチャーマッチではなく、「スタイルマッチ」させることで良い採用ができると考えています。

では、「スタイルマッチ」とは何か?

大きく分けて3つの要素から企業のスタイルが構成されています。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

B面(制度・環境など)

シーン(経営の価値観や行動指針を表しているエピソード)

MVVとB面発信は綺麗事として捉えられてしまうことが多く、この部分の共感だけではミスマッチが起きやすい傾向にあります。しかし、3つ目のシーンで実際に従業員がどのように価値観を落とし込んでいるのかの具体的なエピソードを伝えることでリアリティが増し、MVVとB面への理解が深まりミスマッチを減らすことができると考えています。

どのような方法で求職者に企業のスタイルを伝えていくのが良いか?

経営の価値観(スタイル)をダイレクトに発信し、共感してもらう。

(ex)説明会などで社長から直接学生に対して経営のストーリーや背景について話し、共感してもらう。社員さんのストーリーを通してスタイルを発信し、共感してもらう。

広告やコンテンツ(記事・動画)に落とし込み、採用広報として発信する。

以上などが挙げられます。

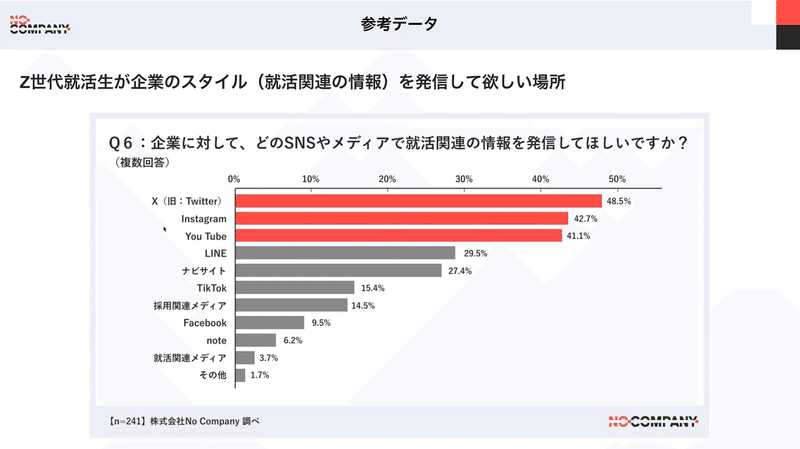

何を発信するかだけでなくどこで発信するのかも重要です。

プラットフォームが変われば求められるコンテンツも変わります。SNS時代に求められるのは「リアリティ」「プロセス・背景」で伝わるカジュアルで等身大の企業の価値観であり、ナビサイト・採用サイトのように整えられた情報だけでは伝わらない可能性があります。

スタイルマッチ採用の事例もご紹介します。

※講演内では事例を詳細にお伝えしておりますが、このレポートでは省略させていただきます。

A社:創業者や商品中心の発信からミッションを打ち出す採用戦略へアップデート。共感が生まれ母集団の多様化に寄与。

B社:自社の価値観を多角的に発信。社員のインタビューを通して、リアリティある発信を継続的に実施。スタイルの丁寧な解説により候補者に選ばれることから、母集団の質が向上。

スタイルマッチを図るメリットとして、母集団の質向上に限らず、入社後の従業員満足度の向上にも繋がることにより、既存社員さんからのポジティブな口コミ発信(リファラル・紹介)にも繋がっていく点があります。

新たなタッチポイント作りと採用マーケティングの重要性

スタイルマッチ採用をインターンや早期選考に活用する上で、従来の採用ツールの継続も大切ですが、それだけでは母集団が集まらなくなってきております。今の情報流通を考慮すると、学生や若者が日常的に触れているSNSや自社のオウンドメディア、広告などのオンライン上で対外的な発信をするといった、マーケティング起点の新たなタッチポイントの創出が必要になってきています。

今の学生に自社を知ってもらうポイントとして、日常的に使われているSNS/Webメディアから自社の採用サイトにまで繋げ、そこからエントリーに繋げていくといった、点ではなく線の採用活動が重要になります。学生が就活にかける時間は膨大であり、実際に接触できる機会は限られているため、会えていない時間を有効活用するために、導線としてコンテンツを活用しながら共感を生んだり自社を想起してもらうことが大切だと考えています。

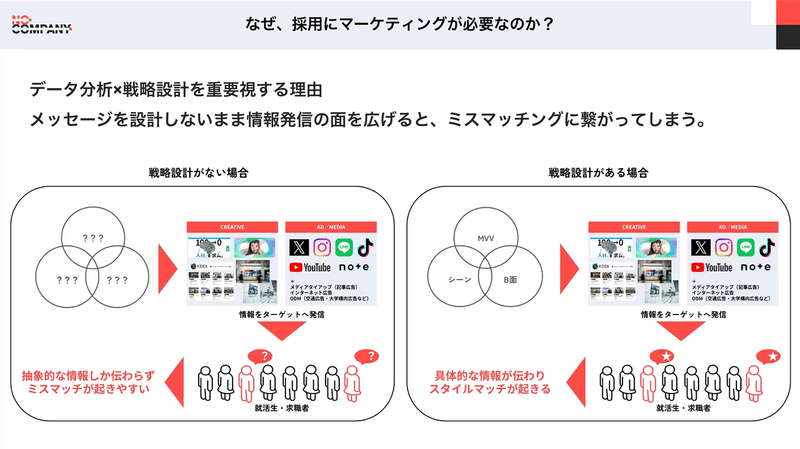

では、なぜ採用マーケティングが必要なのでしょうか。

戦略設計がない状態のまま発信すると、求職者に対して抽象的な情報しか伝わらず、ミスマッチが起きやすくなってしまう。

自社、競合、ターゲットのことを知ることで自社の強みを理解し打ち出し方を根拠を持って設計できる。

データ起点で戦略設計を行うことで自社の現在地を把握することができ、コンテンツへの落とし込みやターゲットへ訴求するための施策を考えるのに大いに役立ちます。

インターンや早期選考施策への落とし込み

情報過多な現状において、サマーインターンやその後の早期選考など、各時期・フェーズに合った情報を端的に伝えることで、学生や候補者の興味醸成に繋がり、自社のスタイルにも共感されやすくなります。

ただ採用サイトやLP(ランディングページ)を用意しておくだけではもちろん学生に知ってもらえないので、サイトにターゲットを誘導するためのタッチポイント設計が重要です。例えばSNSやWebメディアを活用したテックタッチ(≒広告配信)により、学生への認知を広げて誘導しやすくなります。各メディアに特化したトーンマナーを考慮し、競合他社とタッチポイントを差別化することも意識すると、より効果が発揮しやすくなると考えています。

長期的な話になりますが、スタイル (≒価値観) を訴求するコンテンツが貯まっていくことで、自社の価値観・カルチャーが対外的に見てもより分かりやすくなります。多くのターゲット層に「選ばれる」企業になるためには、様々な視点 (経営者・従業員・人事・内定者など)で、かつ継続的にスタイル発信を行っていくことが必要であり、令和の採用活動を成功に導くための鍵だと考えています。

まとめ

今の就活生にとっては情報過多であり選択肢がたくさんある就職活動の中で、企業のスタイル (≒価値観) を発信することで差別化を図り、興味を持ってもらうことが重要です。また、スタイルを軸に興味を惹きつけることにより、母集団の質も高まりインターン後の歩留まり率も向上していきます。

今回のウェビナーでお話したことは新規施策に限らず、既存施策への落とし込みも可能ですので今シーズンのインターン・早期選考施策を成功させるためにも、ぜひ採用マーケティングに取り組んでいきましょう!

お知らせ

■弊社サービスに関するお問い合わせについて

No Companyは独自で保有するSNSデータベース「THINK for HR」によるデジタル・SNSデータ分析と、顧客の採用課題や目的、施策状況等のヒアリングをもとに、独自の採用マーケティング戦略を立て、ターゲット人材に選ばれるためのコミュニケーション施策を実行します。戦略策定~施策実行・PDCAまで一気通貫で全体を俯瞰した視点を持ったパートナーとなり、採用プロジェクトに長く並走できることが特徴です。

具体的なソリューションや実績事例について知りたい方は、下記URLよりお気軽にお問い合わせ下さい!

\ 採用活動について無料で相談する /

to.no-company.co.jp/l/1017452/2023-02-28/fvy

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?