北海道遺産シリーズ(11)〜小樽の鉄道遺産

北海道にだって歴史がある。そんな歴史をたどり、未来へ紡いでいく北海道民の宝物。そんな北海道遺産を自身の足(車)で巡り紹介しようとおもう。なお、記事作成にあたって、『北海道遺産 完全ガイド』北海道新聞社 を参考にさせてもらった。

12/74個めの紹介。

北海道は石炭の産地としての歴史がある。明治12年(1879年)に今の三笠市のあたり、幌内で官営炭鉱が開業した。北海道の内陸である空知地方から、石炭を運ぶための輸送手段が必要となり、室蘭か小樽までの鉄道が検討されたが、室蘭は距離的に遠く、小樽までは途中の張碓海岸の断崖絶壁が大きなハードルとなっていた。

この難題を解決したのが、開拓使による「お雇い外国人」であるアメリカ人技師ジョセフ・ユーリ・クロフォードさん。張碓海岸の断崖絶壁を切り開き、明治13年1月(1880年)に鉄道の建設に着手し、わずか1年足らずという驚異的な短期間で、小樽港に近い手宮〜札幌間35.9キロの鉄道を開通させた。これが北海道発の官営鉄道となり、北海道の発展と小樽の発展に大きく貢献した。

しかしながら、石炭から石油へエネルギーの転換、石炭資源の枯渇などで、北海道の炭鉱も下火になり、石炭輸送を担っていた手宮線は、昭和60年(1985年)にその役目を終了した。現在、その跡地は遊歩道として整備された。手宮の鉄道用地の跡地には、小樽市総合博物館に受け継がれ、旧国鉄時代の車両や、手宮線開業当時の蒸気機関車などが展示されている。

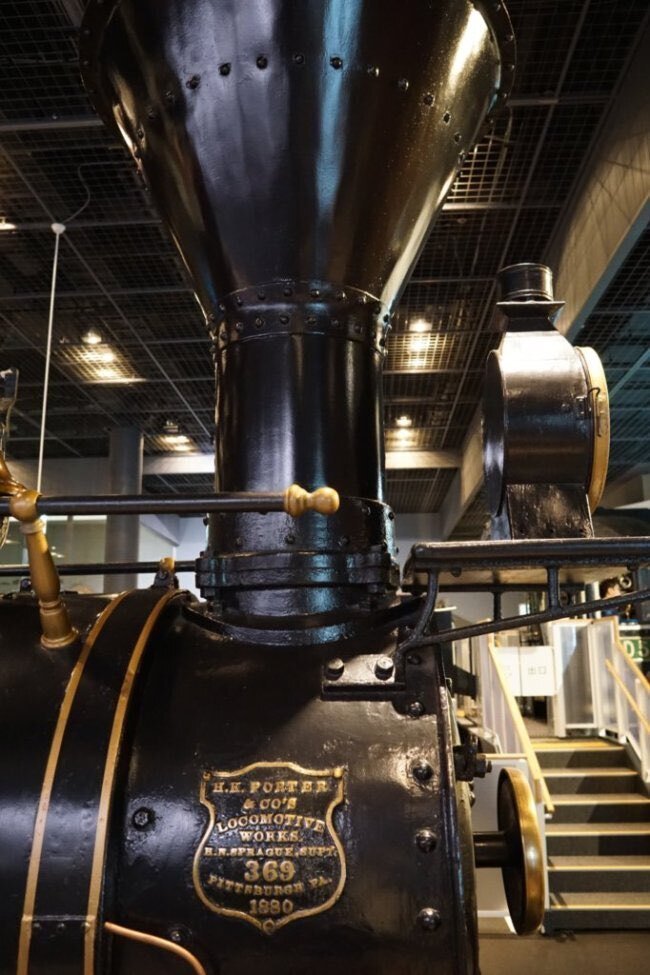

手宮線開業時に使われた、義経号、弁慶号、しづか号という3台の車両は、現在、それぞれ、京都市、さいたま市、小樽市でそれぞれ保存・展示されている。今回、小樽へ訪れたのだが、博物館の入場は都合により、できなかったため「しづか号」の写真はない。しかしながら、以前、さいたま(大宮)の鉄道博物館を訪れたときに、弁慶号の写真を撮っていたことを思い出した。

ちなみに、博物館では、アイアンホース号という北海道で一番古い「動く」蒸気機関車に乗ったり見ることができる。

開業時の鉄道車両については、こちらの記事を参照されたい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?