仮説・変幻自在の「オリョウ線」

仏教ルネッサンスをテーマに、、。

物化、生成変化、万物斉道について考え。

コンセプトを設計し、1つ可視化実験をします。

タイトルにした『変幻自在のオリョウ線』。

「オリョウ線」とは、変化の稜線。

「折り線」×「稜線」。

折り×稜。

。

仮説。

去年、

『よーやくAIビジョン』という記事において、

「変化の稜線」というキーワードを得ました。

お絵描きAIと、文章要約AIの生成回路、さらに日本と西洋の近現代美術の歴史と連続させていただき、

取り組んだ、

1つの検証。

AI技術的弁証法と近代&現代アート、

AIの生成回路と、美術史上の生成と変化の連続。

その検証から生まれた仮説の1つが「変化の稜線」でした。

変化の境目の、

その移り変わる「面(かたち)」。

変化のプロセスの、、その「稜線」。

では、それをどう認識するか?

ここ最近考えていたのですが。

マルセル・デュシャンは、写真家エドワード・マイブリッジの連続写真、スローモーション写真から、

モチーフの動き、こちらが多角的に動き観察するだけではなく、対象が動き出していく形態変化のヒントを得た。

※リンク=美術手帖。

リンク先の写真は、マイブリッジの連続写真を基礎に、その上にフランシス・ベーコンが色をつけた作品ですが、このマイブリッジの連続写真のイメージは、デュシャンにも大きな影響を与えていると言われる。

※こちらは東京国立博物館。

掲載されている絵画は、マルセル・デュシャンの『階段を降りる裸体No.2』。マイブリッジの連続写真との関係。

※リンク=googlearts&culture

※エドワード・マイブリッジの連続写真。

静止したモチーフを多視点から観察したキュビスム。

そこから拡張されるイメージ、観察されていたモチーフ、対象そのものが動き出していく、、デュシャンの『階段を降りる裸体No.2』

(そもそもモチーフが静止しているように見えても、画面を一方向から固定しても、本来は万物すべて運動している)。

キュビスムの多視点的な客観を、個人の主観から目の前の相手・環境へ拡張。言葉、アイデア、アートコミュニケーション。

感覚的言語。

※哲学者カール・マルクスは、

「環境」を「非有機的な身体」と呼んでいますが、マルクスの唯物論的弁証法・科学的世界観から観た自然認識は、外部環境の変化や対象の動きが、自分自身の心身の変化にも繋がる、相対的な変化を起こしていく、、

環境を非有機的な身体と考える視座は、現代の環境デザインともリンクし(感覚的物語の設計)、現代アートのコンテクストにも繋がると考えます。

ナカニシヤ出版、

2016。

に、

掲載されている「階段を降りるデュシャン本人」

の写真。

ニューヨーク・ダダの進展や、

アクションペインティングを発明した

ジャクソン・ポロックの登場等

、

アメリカ、ニューヨークで20世紀アートの舞台が

大きく花開いた、

そんな時代の貴重な写真ですね。

デュシャン本人も階段降りて。

ノリのいい人だったのかも。

面(かたち)の、特定の時間軸に沿った変化。

歩行、身体行為

、

モーション

。

ヴィジョンインモーション

(近代美術&デザイン教育を創造した

バウハウスの校長モホリ・ナギの芸術科学の概念。

動きのなかで観る。

日本語版同名の著書あり

『ヴィジョンインモーション』)。

ジャクソン・ポロックが

アクションペインティングを発明したのも

マイブリッジの連続写真や

デュシャンの『階段を降りる裸体No.2』

の影響があると考えます。

それが無意識的な発明だったとしても、

当時のテクノロジーが可能にする視点や、

美術的発明のビジョンはポロックの無意識に沈み込んでいたはず。

アクションペインティングは画・面上への非接触型

の(キャンバスに絵の具をたらす)

手の運動の、

色を纏ったモーション。

非接触型の線も遠景的変化と考えています。

その発露は、まどろみの夢うつつ(遠景)?

エドワード・マイブリッジの連続写真

、

セザンヌ

、

ピカソ・ブラックのキュビスム

、

マルセル・デュシャン『階段を降りる裸体No.2』

、

、

、

ジャクソン・ポロック

アクションペインティング

、

、

モホリ・ナギ『ヴィジョンインモーション』

このようなコンテクストを下地に、

リソースに、

いや「制約」に、

コンセプト「変化の稜線」を可視化してみよう。

と、、、方法を考えていました。

思い付いたので、この記事で1つ試して見ます。

哲学者・中島隆博氏は荘子の哲学について、

万物斉道を中心に捉えるのではなく、「物化」と呼ばれる変化の概念から「万物斉道」を捉えてみることを著書『荘子の哲学』(2008年)において述べています。

「物化」から「万物斉道」を観る。

「変化」から「道」を捉える?

中島隆博氏が『荘子の哲学』において

提示していた、

この荘子哲学を捉える「姿勢」だったかもしれません。

日本の仏教は、インドの仏教を基盤としつつも、中国の荘子哲学に多大な影響を受けた、、

日本仏教は「混血児の仏教」である。

と、中島教授の『荘子の哲学』では述べられています。

仏教ルネッサンス、

伝統的な日本文化を捉える上で必要な視座。

そして、

個人的に、続けて読んでいた鈴木大拙の『禅と日本文化』においても、物化、胡蝶の夢のことについて書かれていました。

鈴木大拙は、胡蝶の夢の話を与謝蕪村の詩に結びつけ、引用します(参考文献『禅と日本文化』)。

釣鐘に

とまりて眠る

胡蝶哉

「物化」から「万物斉道」、

変化から道を捉える。

変化の稜線をコンセプトに

鈴木大拙の著書を読むなかで思考していました。

荘子の「物化」が、ジル・ドゥルーズらのフランス現代思想、現代哲学に繋がっていく道筋を描く中島隆博氏、現代思想の哲学者・千葉雅也氏。

そして、日本仏教の浄土思想とドゥルーズの思想を結びつけ、新たな現代浄土を説いた守中高明教授の『浄土の哲学』においては、

法然・親鸞・一遍の浄土思想と現代思想が結び付き、死後ではなく生きている今この瞬間に浄土を創造し、転生する道が、親鸞や一遍の踊り念仏の哲学を通して提示される。

悟りの境地へと至る多方向の道、

わたり、

風。

物化、変化から道を捉える。

多「面」の変化道。

その可視化。

コンセプトの設計。

コンセプト

「変化」×「道」。

変化の道、その境目の稜線。

現在の面から、次の面に変化する。

変化と変化の「あいだ」の線。

その可視化を試してみた実験結果の前に、この思考プロセスの基盤となる、

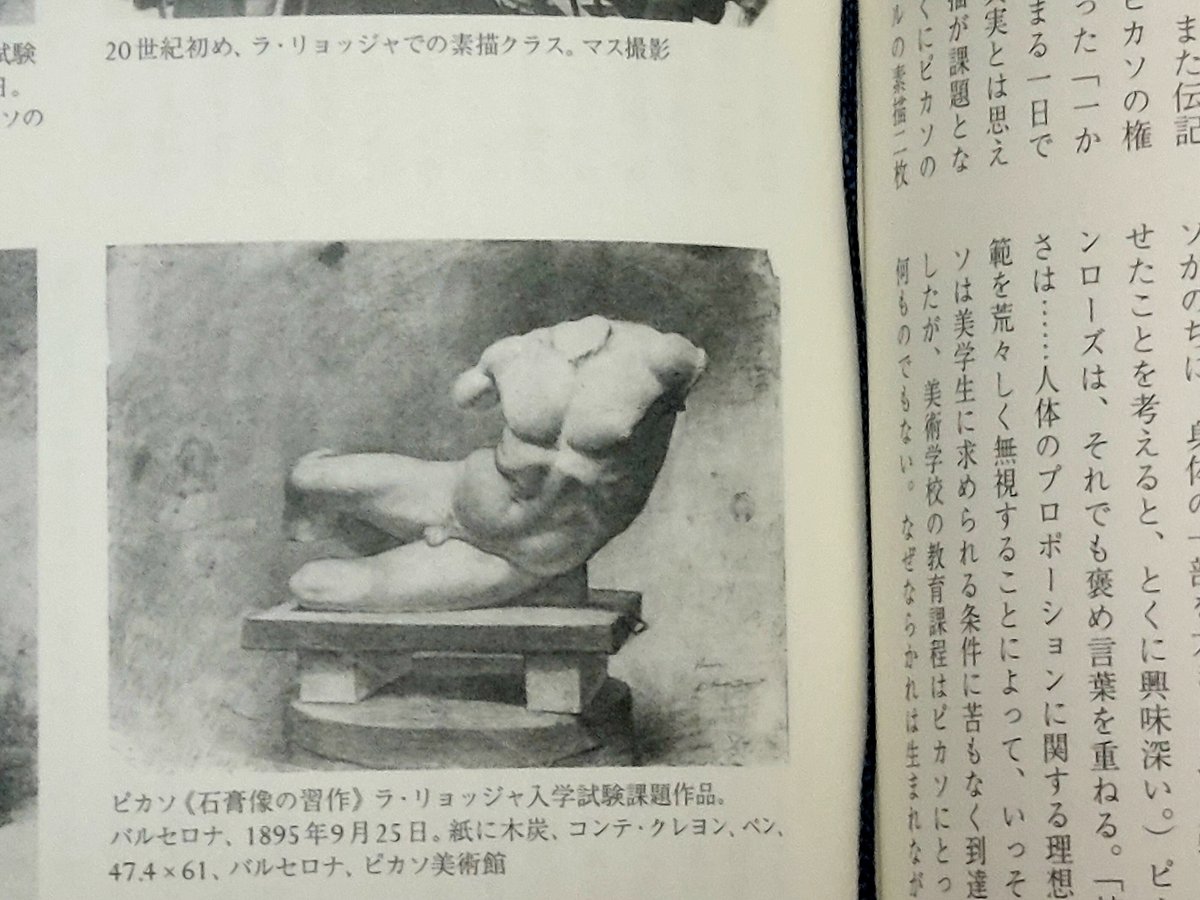

美術における「稜線」とは何か?についても、ピカソのデッサンを土台として、はじめに1つ実験をします。

美術において、

稜線とは、「面と面」の境目、面(かたち)が変化する境目のこと。

1つの画面を固定化する西洋文脈の伝統デッサンにおいては、「稜線」とは1方向から観た「面(かたち)」の、

その面と面の境目、

かたちが変化する「あいだを表す線」。

ここから面が切り替わることを視覚的に暗示するラインである「稜線」。

では、実験。

ピカソのデッサンにおける稜線を、

「遠景の距離」で抽出していきます。

抽象化プロセス。

ピカソは10代ですでにデッサンを高度に習得していて、美大は学ぶことないと中退。

パリに出てロートレックの影響等も受けて青の時代あり、その後セザンヌの影響を受けてブラックと共にキュビスムの大変革を美術界に起こしていく

(ピカソの多視点統合的キュビスムが、アインシュタインの相対性理論の影響があると指摘される一方で、他にもフロイトの精神分析的な側面も指摘されるのは、ロートレックの絵画からの影響や、青の時代に培った観察に由来すると個人的に考えています)

ピカソの多視点統合キュビスム、

相対性理論と精神分析の

1つ可視化の試み。

下地に高度なデッサン技術、「面(かたち)」の本質を捉える物の見方の修練があったからこそ、セザンヌがその生涯をかけて発明した芸術の大革命・多角的な分析的キュビスムの視座に、ピカソは若いうちに気付けたのでしょう。

その技能の中にある概念、コンテクスト、メッセージを受けとる準備が出来ていた。

様々な視点から対象の「面(かたち)」の印象が抽出され、同時多発的に1つの画面上に立ち現れる。

ピカソは古い常識を打ち破る天才のイメージが一般的だと考えますが、むしろピカソは先人が積み重ねた物事にちゃんと学ぶ姿勢のあった人という印象が私は強いです。でないと、キュビスムの発明はできないと思う。

では、ピカソのデッサンから稜線を抽出

『ピカソ Ⅰ 神童 1881-1906』

白水社、

2015。

に、掲載されているピカソのこのデッサンに

学び、稜線を「遠景から」抽出します。

を稜線のみ

大まかに

(写真が小さく解像度がそこまで

高くないのも→細かい情報が得づらく

→視覚情報に曖昧さがあり翳っている→かえって

抽象化はやりやすい→遠景)

、

、

「遠景で」稜線を抽出する

(細部のディテールは省略)

、

この実験の下地となる図・面。

※かたちの変化の境目を表す「稜線」を、「多視点」から認知すること、初期の分析的キュビスムの、セザンヌの場合はそれを分析的に様々な角度から観察してみていると考えられるわけですが、

※光源が太陽光1つだけではないこと、

様々な場所に設置された多数の電灯、特に現代だとスマホの明かり等も、、

「複数の光源」があたりまえに存在する現代においては、

1方向から画面を固定化した構図よりも、

キュビスム的な多視点統合の画面の方が、

それが主観的なものであったとしても、いや人間の意識に映る風景が主観的なものであるからこそ、

複数の光源、複数の太陽、複数の価値が照らす風景は、現代人の日常の世界認識に近い構図と考えます。

現代人の自然・社会認知に近い図として。

様々な角度から稜線(面・形の変化)を抽出する、近代西洋美術の抽象表現へと向かう1つの視座と考えますが、

さらに1つの実験として、ここではこの先程のピカソのデッサンをベースに、

まず、その稜線を「線の太さ」で、、、

「強調」してみます。

線を変化させてみるのが実験としてやりやすいです。

自分の生成回路以外の可能性も活用する。

デジタルツールは実験画材としても最高に

楽しい。

抽象化デザイン式

01「遠景」から稜線を抽出(上記試みの部分)

02「近景」にZoom

03「線」のハイライト

(遠景抽出→近景的な線ハイライト)

※この式は、あくまでも「この場合の抽象化」の仮説としての概念的数式。抽象化1つの面(かたち)。

『ピカソ Ⅰ 神童 1881-1906』白水社、2015。

※02の時点で遠景抽出の線を近景ズーム・

細部のディテールがオフ状態

→抽出した線の幅の

ハイライト変化(コンセプト的に)、

稜線を元の構造から転じ、平面構造化する。

線のテクスチャー的パターン化。

文字化けならぬ線ばけ。

※02はもうちょっとズームしとけば良かったです。「同じモチーフ」だと分かりやすくするために(ズームし過ぎると元のモチーフの形態か分かりにくくなる)、ズーム配分を少し曖昧にしすぎた(反省)。

。

セザンヌは故郷の山を描きながら(遠景の視座になった)、

幾何学的な要素還元、抽象化の道筋に気付いていったと考えられますが、偶然性からその遠景的視座が幾何学的要素還元に向かった

(歌川広重が世界で初めて「雨を線で描写した」のも、遠景的視座と偶然性があったのかもしれません)。

セザンヌ→ピカソ。

立体→平面→多角的立体平面(キュビスム的絵画)。

キュビスム(立体派)。

その初期の分析的キュビスムの発見に繋がり始めたであろう、キュビスム的視座の現れ時期の作品とか、セザンヌ展とかやってると展示されてることが多いですが、これは何度観ても、毎回観るのが楽しみですが、自分の仮説を確かめる意味でも、

やっぱり近代絵画、現代アートのコンテクストを知るのにセザンヌ絵画からの学びが一番勉強になります。

自分がキュビスムを発見したわけじゃないと。

ピカソの謙虚な姿勢を感じます。

また、ピカソがキュビスムを確立した後、純粋抽象絵画を創始するカンディンスキーは、歴史上の作品(確かセザンヌの作品なども)を、クローズアップした、近景ズームの作品制作もしていて、近代純粋抽象の新たな絵画のあり方を研究している。

カンディンスキーが教授として所属した近代美術学校バウハウス(バウ=ドイツ語で建築)の校長モホリ・ナギも、

写真技術や新しい絵画、グラフィックデザイン、建築デザイン等を幅広く研究していますが、モホリ・ナギの『触覚板』の制作は、近景ズームから平面抽出、テクスチャーの視座と繋がる。

初期キュビスムの幾何学的な要素還元に関して、

その抽象化の視座の1つは線のハイライト、

「線をハイライト(強調)」と考えます。

西洋伝統の遠近法、遠近感を別の基準に転用していった(仮説)。

変化・転生。

消失点ブラックホールから、

抽出線ホワイトホールに、。

余白引き出し。

RGBの属性を

線に持たせたり

、

、

、

みたり

、

、

、

線情報の変化で

いかにも「それっぽく」

(西洋美術文脈的に)

なりますよね

、

、

、

光の三原色の属性も持たせて

みたり

、

、

、

線の流れに

多角的ベクトル

つけたり

、

、

、

。

※この実験は「稜線のみ」の抽出なので、

初期キュビスム的な、形態の幾何学的要素還元は

していません。

が、分析的キュビスムの幾何学的要素還元は

(後に形態の幾何学への還元から変化しますが)

、

セザンヌ、

ピカソの絵を直接観てみるのがいいと考えます

。

そこから派生転じたカンディンスキーやモンドリアンも合わせて

。

※リンクgooglearts&culture、美術手帖。

リンク先、美術手帖掲載のピカソ絵画の人物の顔の平面的な構成ですが、稜線&明暗→幾何学的要素還元に繋げ、印象が「跳躍」しています。

顔の左右には赤と緑の補色関係。人物のターコイズ洋服部分は、面の表を這う線が近景強調→平面構造化(遠景レンズで近景化)。絵を描くというか、形態や色彩を「平面的に(絵画的に)」デザインしてる(多視点の視座で。平面的立体)。

工業製品としての絵の具の配置を平面上でデザインしている。これを発展的に継承するならば、その他の工業生産品を絵の具の代わりとして活用してもいい、平面でも立体でも、コンセプトでも、発想は当然転じる。色材としての絵の具縛りのルールから転じて、デュシャンのレディメイドへ。

伝統を発展的に継承して、歴史へ挑戦することが、尊敬する先人への礼儀でしょう。ピカソもデュシャンも芸術的に礼儀正しい人だったんでしょうね。

デュシャン展のキャプション(2017)。

作品展示もキャプションも全てが素晴らしかったです。

こうした研究で、

言葉にして、概念化して、コンセプトを他の構造に転じさせる、スマホみたいに持ち運び出来るようにしてみたい。

生きながら輪廻転生するための、

持ち運べるコンセプト。

スティーブ・ジョブズは、鈴木大拙の流れから日本仏教の影響を受けて(確か鈴木大拙のお弟子さんに禅を習ったと)、日本にもよく来ていて、京都の庭にも何度も訪れていたと言われてますが、日本文化や伝統技能から獲得した概念が多々あったのではないかなぁと感じます。

iPhoneやAndroidの画面を指で次々と転じさせていく、画面スワイプの入力方法は、日本庭園の「道」の風景変化の現象と凄く近いように感じるんですよね。

身体行為や歩行から、露地(茶庭)、道の風景が折れ曲がり見え隠れし、次々に変化し転じて出力される。

ジョブズは日本の高度経済成長やバブルの頃の発明品ウォークマンとかも、むかし調べてたんでしたよね。音と歩行で日常の風景が変化する。日本の伝統的な作庭や建築に近いデザイン思考だと感じます。

抽出した概念を別の構造に転じさせ、新しいテクノロジーを創出。

仮説は広がる。

ちなみにさらに余談に近いですが、

この実験コンセプトをAIピカソの思考回路・構造に取り込み、ビジョンを変化・転じてみることもやってみました。

。

で出力されます。

うーん、

それは確かにそうなりますよね。

なので

、

、

、

を、入力し生成。

やはり、AIピカソは凄い。美術文脈の稜線にすぐ近づきましたし、面の変化とその面を構成する情報として、面のおもてに這う線を抽出強調している。

稜線と面に沿った線。その強調(線ハイライト)。まさにそれをコンセプトにしてるのです、この抽象化のテキストは。遠景的抽象度を足せば、延長線は幾何学的要素還元。

やっぱり、テキスト・コンセプトがこのように設計されると、生成パターンはこうなってくる。

これはAIピカソが現在学習出来ていることだ

と考えていいわけですよね。テキストに対しての写実的な再現性もさらに進化する。色々いろいろと、時間の問題なんだなぁと感じます。

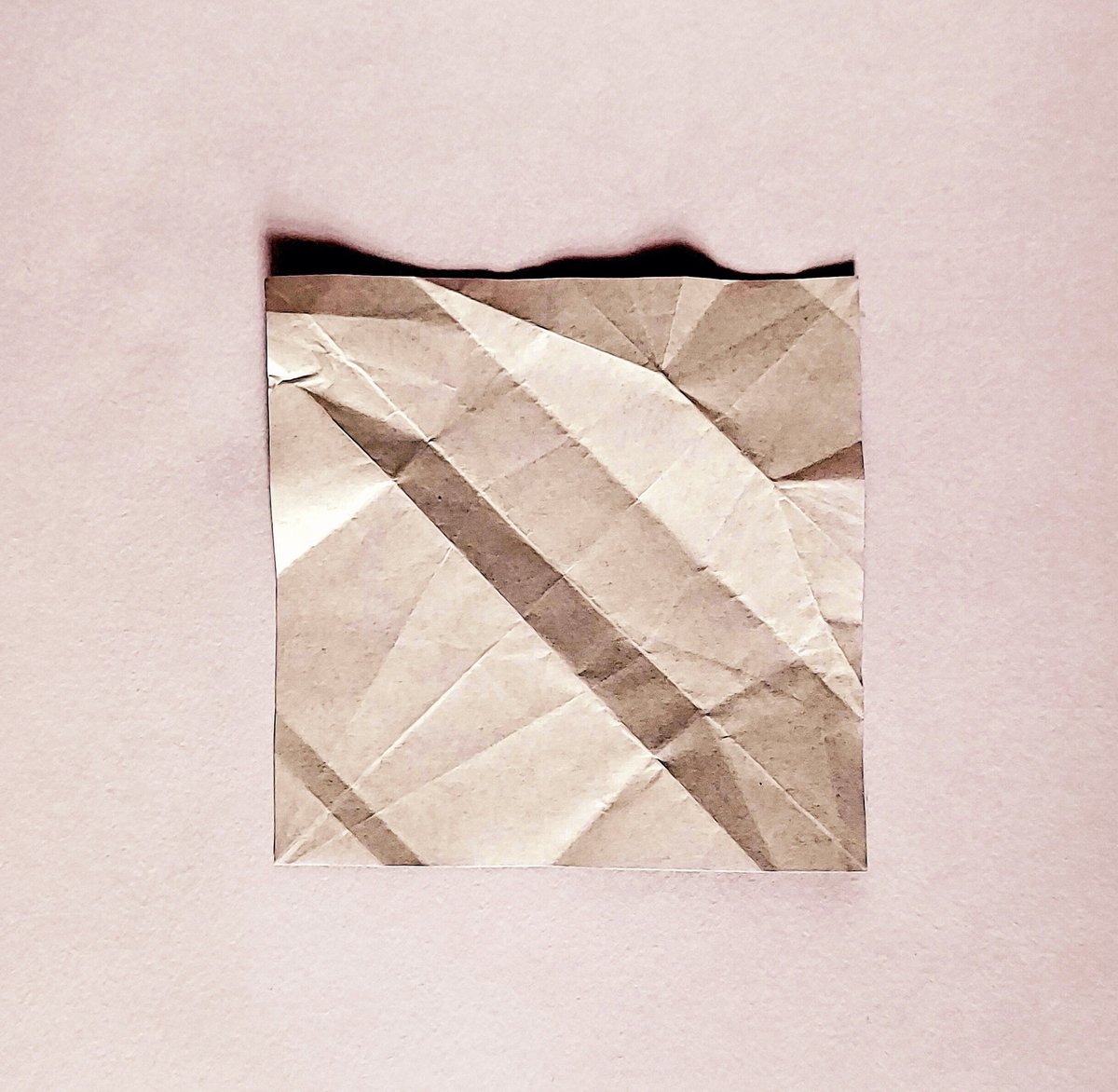

「稜線」についての記載や実験が長くなりましたが、

「稜線」という「面」と「面」、

「面(かたち)」の変化の境目、間を表す稜線ですが、

今回のタイトル、テーマにした『変幻自在のオリョウ線』。

ここから本題ですが、

「変化の稜線」をコンセプトにした作品を試作します

。

。

コンセプト「変化から道を捉える」

。

折り紙とその考え方、技法を使って、

変化から道を捉えることを試します。

折り紙プロセスで様々な変化、かたちの転生を遂げますが、

荘子の胡蝶の夢、中島教授が『荘子の哲学』において、著書のサブタイトルと最後に引用していた荘子の言葉、

「鶏となって時を告げよ」

「オリョウ線」のデザイン・シークエンス

01 蝶

02 鐘

03 鶏

。

変化の道筋、稜線の可視化を折り紙で試みます。

変化の稜線は、デュシャンやフランシス・ベーコンらが影響を受けて試作したように、

エドワード・マイブリッジの動きの連続写真のイメージに習い、変化の時間軸に沿って並べてみる。

変化の物語を描く。仏教ルネッサンス、変化の稜線の可視化を試みて。

※リンクgooglearts&culture。

「抽象記号型シークバー」

→→→→

→→→→

←←←←

←←←←

。

→→→

→蝶

※「蝶」単独の

オリョウ線シークエンス

。

→→→→→→

→→→→→→

→→→→→鐘

※「鐘」単独の

オリョウ線シークエンス

。

→→→→→→

→→→→→→

→鶴

※「鶏(鶴)」単独の

オリョウ線シークエンス

。

※折り紙の裏地の色彩に意味はありません。折り紙の山の中から偶然パッと手にした折り紙を使用してます→色彩でなく折り線の連続が主役。

※今回は鶏を生物学的に抽象化して

「鳥」にしてます。このオリョウ線の変化に日本的な折り紙の代表的存在の「鶴」のシークエンスを入れた出力を観てみたかったので。

コンセプト

「鶏となって時を告げよ」

01 蝶

02 鐘

03 鶏(鶴)

変幻自在のオリョウ線

。

「蝶」

変化後のオリョウ線

※01「蝶」→「鐘」

変化後のオリョウ線

※02「鐘」→「鶏(鶴)」

変化後のオリョウ線

。

「鶏となって時を告げよ」

「蝶」→「鐘」→「鶏(鶴)」

微分の次元の生成変化。

変化の年輪。

鶏となって時を伝える。

実験体感後の感覚

※折り目をつけておくと折り紙は折りやすいわけですが、様々な折り紙のテキストにも「折り目・折り線」を事前にしっかりつけときましょうとある。

変幻自在のオリョウ線のコンセプト実験時も、次の形態に転じる際、前の形態で生まれた折り線が活きる場面がありました。

蝶の時につけた折り線が、鐘を折る時に活きて折りやすかったり、鐘の時につけた折り線が鶴を折る時に活きたり。蝶の時にも、鐘の時にも、鶴の時にも折った折り線が、何回か折ってるから、さらに折りやすく線として強調されたり。

前の形態の時に折った折り線が、次の形態への変化プロセス時の「折り目」、道しるべとして生きる。

※そうして何度も変化を繰り返してると、次の変化プロセス時に折りやすいことがある反面、また同じ折り線だなーと思うこともある。ただ、だからこそ変化プロセス時に新しい折り線をつける時はテンションがあがります、「あ、これはやったことない、新しい線が生まれる」と思って。

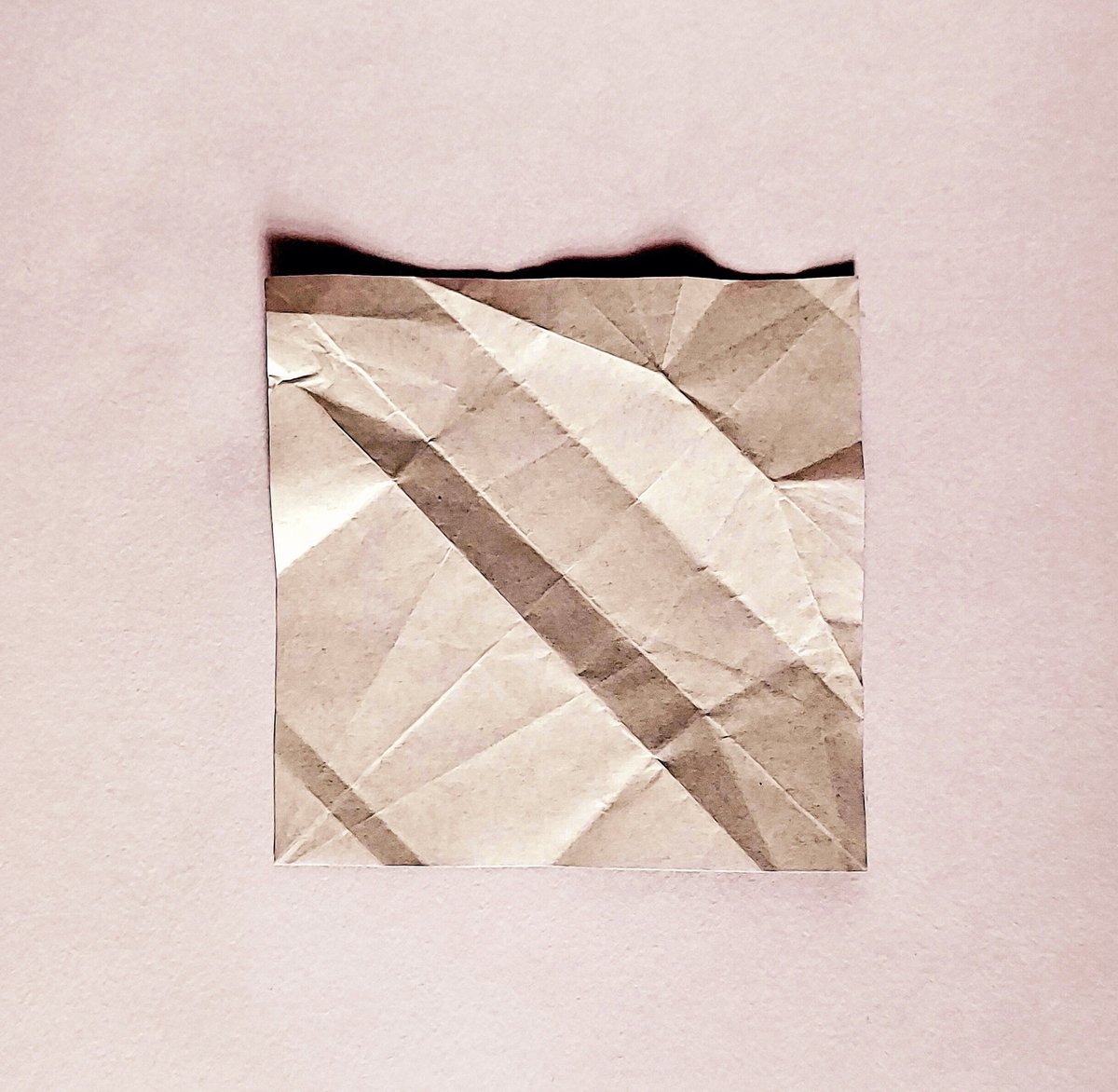

何度も失敗していて

(鐘がちょっと難しかったのと、

写真撮り忘れてやり直したのとか)、

「あーもうダメだ、次の紙にしよ」

そう思って、変化プロセス中に失敗したと思って

グシャグシャにしちゃったのも、

ちぎれてしまったのも何枚もあります

(上記)。

しかし、

そこに生まれている線を観てみると、

複雑な線が広範囲にできてて面白いですね。

もしかしたら、

既存の変化では存在しないような形態への

変身時に、

このグシャグシャにした時の線が「折り目」として

補助線として活きるかもしれない。

成功できなかった、、失敗してしまった、

そう思っていた線が

別の変化では

活きるかもしれない。

上手く折れなかった

折り紙をグシャグシャにしてしまったり破いちゃったり、

それも、どれも生きる、

活かせる。

どんな変化も、

転じ、

転んでも、

いまの形態、

どんなかたちでも、

捨てたもんじゃないんですよねぇ。

この変化の道筋をどう生かすか。

更に

さらに、この変化の道筋、「変化の稜線」をコンセプトに、「七転び八起き」のコンセプトをさらに掛け合わせてみました。

七変化して、すえひろがりの八。

七変化八形態。

七転び八起きの生成変化。

何度転んでも立ち上がる。生まれ変わる。

変幻自在のオリョウ線。

コンセプト

『「変化の稜線」×「七転び八起き」』

01 蝶

02 鐘

03 鶏(鶴)

04 兜

05 鯉

06 舟

07 風車

08 花

「蝶」

「鐘」

(蝶→鐘)

「鶏(鶴)」

(蝶→鐘→鶏(鶴))

「兜」

(蝶→鐘→鶏(鶴)→兜)

「鯉」

(蝶→鐘→鶏(鶴)→兜→鯉)

「舟」

(蝶→鐘→鶏(鶴)→兜→鯉→舟)

「風車」

(蝶→鐘→鶏(鶴)→兜→鯉→舟→風車)

「花」

(蝶→鐘→鶏(鶴)→兜→鯉→舟→風車

→花)

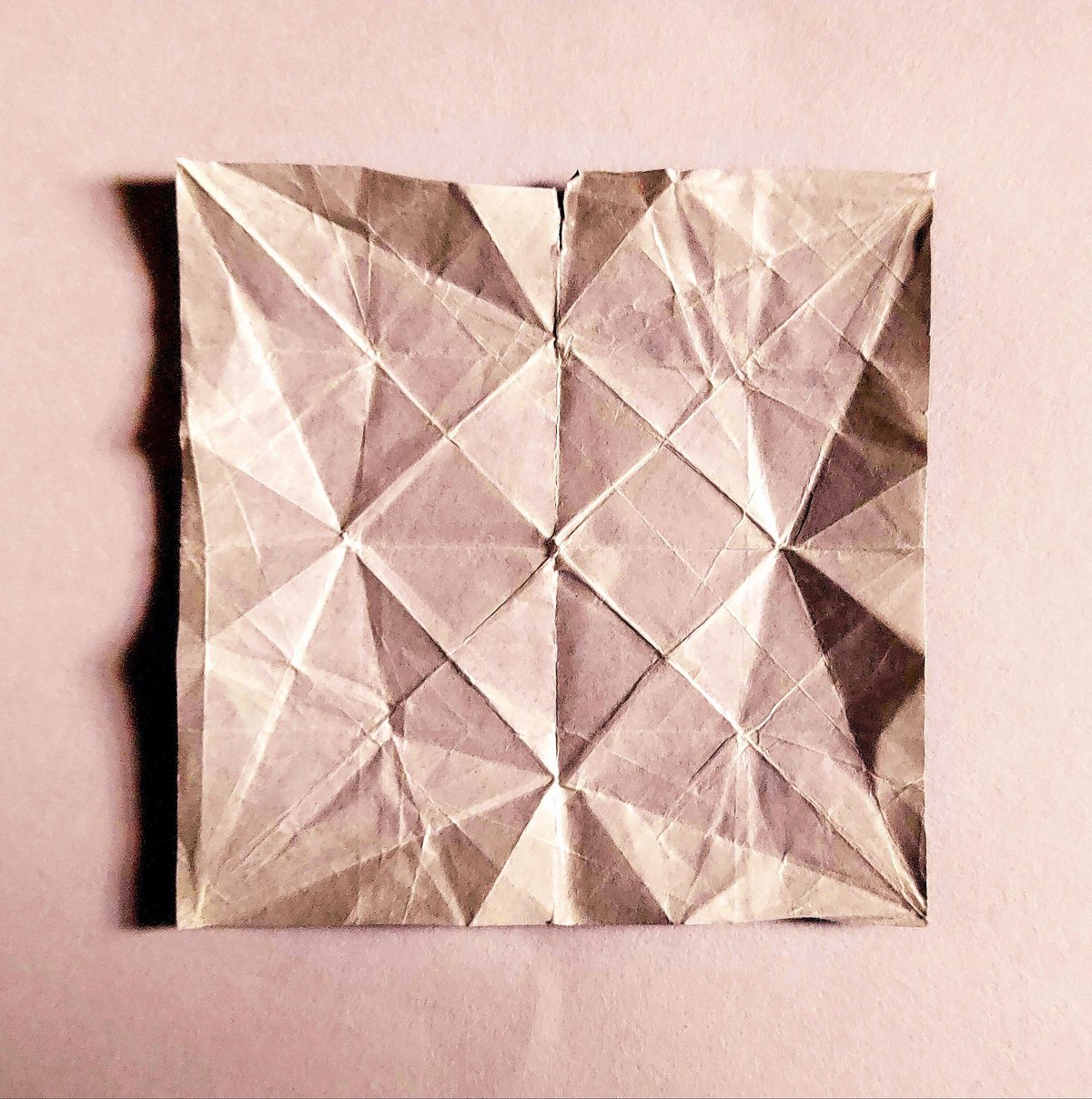

変化・かたちの転生を繰り返した折り紙は、変化する前の折り紙の状態、

一般的な紙の硬さから、かなり柔らかくなりました。

硬い紙がかなりゆるゆるに。

何度も折ったら、

紙の繊維も出てきて。

遂げた紙。

和紙のように柔らかくなり、

折りやすくなる

、

別の形態へ転じやすい。

ゆるやか、かろやかに。

ゆるかろゆるかろ、と。

幾重にも変化の折れ線・稜線が交差することで、紙は柔らかくなった、和らいだ。

=の文化。

和、輪、まる。

1つの形態の折り線が明瞭になることはもうない。

変化の道筋が幾つも重なり、

複雑に交差し、

微分の次元で折れ曲がり、

変化・連続、

曖昧な多面を生成していく線。

変幻自在のオリョウ線。

小堀遠州は、若い頃、

丸かれや

ただ丸かれや我が心

角あるものに

物のかかるに

詩を詠んでいました。

しかし、晩年は、

丸かれと

思う心の角にこそ

よろずのことの

物のかかるに

「丸い形」「和」のかたち。

和の文化。

変化を繰り返し、幾重にも変化の稜線が重なった道筋は、和紙のようにやわらかで柔軟な大地を作る。

手になじむし、変化は和む。

ゆるやかに波打つ大地。

色んなことを同時多発でやってますが、次の検証と仮説に連続させます。

厚紙にも、変化の稜線を連続させてみようか。

かたい紙、折りにくいとどうなる?

固いもの、なごませたいですね、ゆるかろと。

変化の稜線をつけたい、

電子媒体とか、、。

DAO環境に応用出来ないものか、、。

どう作ろうかと思考中

(これが一番楽しい)。

イサム・ノグチは工業技術で、

鉄板で折り紙作品を作り

新しい彫刻作品を制作していますが。

コンセプトいろいろ。

ここまで、読んで下さった方、ありがとうございます。

柔らかく、和やかに、

ゆるかろ。

感謝です

。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?