生と死が管理されるということ ――ブッツァーティ「七階」、カフカ『変身』、哲学者フーコー

「死」の文学入門~『「死」の哲学入門』スピンアウト編 第8回

内藤理恵子(哲学者、宗教学者)

『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』著者、内藤理恵子氏の寄稿によるスピンアウト企画「『死』の文学入門」。第8回は、コロナ禍において私たちの社会が向き合わざるを得ない混乱とジレンマについて、ブッツァーティ、カフカ、フーコーを引きながら考察します。

マガジン「内藤理恵子『死』の文学入門」はこちら

新型コロナウイルス禍におけるジレンマ

2020年5月15日現在、新型コロナウイルスの感染の収束が見えないなか、国や行政の市民生活への介入が続いています。仮に、この状況下で個人が自由に動き回る権利を主張したとしても、自覚のない感染者が移動して感染源になりうるという状況では、個人の自由が最優先されることを期待するのはむずかしいでしょう。意図的ではなく、他者に感染させてしまった場合、個人が強く責められることはあってはなりませんが、他者への感染を防ぐことのできる可能性が十分にあって、なおかつそれをしなかった場合、個人の責任が問われかねません。

経済的な問題もあります。経済か、人命かといった時に、当然人命を守ることを考えなければならない一方で、職種によっては経済的損失が命を奪いかねないことも考慮に入れなければなりません。これらのジレンマが、政治家たちを悩ませ、その判断を遅らせていることは周知のとおりです。国によっては集団免疫の獲得に舵を切って、感染防止対策を強化しないという選択を採っているケースもありました。

そのような事例はまた別としても、国民の命が危機的な状況にある中で、ルールとシステムを構築しなくてはならないことも確かです。いまは国によって対応が成功だ、失敗だと様々に評価されていますが、いずれにしろ、まだ結果は見えない状況にあります。

感染した国民の致死率が、その国の社会の経済状態、運営システムの構築の出来によって決まるというこの状況について、イタリア人作家ディーノ・ブッツァーティの作品が、考察のヒントを与えてくれるかもしれません。

「七階」のあらすじ

主人公のジュゼッペ・コルテは、何かの病気(病名は語られません)で、ある有名な療養所(これまた具体的な場所などは明かされません)に入院します。原因は何かの病気の「初期症状」のためです。その療養所は病状によって病室(階)を振り分けられるというルールの下に管理されていて、入院当初は主人公コルテもこのシステムを合理的なものと考えています。

入院患者たちは、病気の程度によって、各階にふりわけられているという。七階、つまり最上階は、ごく軽い病状の患者たち。六階は、重症ではないものの、けっして侮るわけにもいかない患者たち。五階あたりになると、それなりに病状が深刻になるというぐあいに、一階下がるごとに重くなってゆく。そして、二階に入院しているのはきわめて重症の患者ばかり、一階ともなると、一縷の望みもなくなってしまう。

ほかに類のないこのシステムの利点は、病院側のサ ―ビスの大幅な効率化を図るだけではない。症状の軽い患者が、末期にある闘病仲間と同室になることで、いらぬ不安をあおられる心配もなく、それぞれの階に均質の空気をかもしだすことができた。同時に、段階的な治療を徹底することも可能となる。

そのため、入院患者はカースト制度のように、画然とした七つのグレードに分けられていた。それぞれの階ごとに排他的な小さな世界が形成され、その階でしか意味を持たないような独自の決まりごとやしきたりが存在している。

(ブッツァーティ「七階」『神を見た犬』関口英子訳、光文社古典新訳文庫、2013年 Kindle版)

「七階、つまり最上階」の「ごく軽い病状の患者たち」の一人として収容された主人公でしたが、入院早々に、療養所側の部屋割りの都合という理由で、七階より一段階症状の重い六階へと移されることになります。主人公からすれば、気分は七階の患者のままですから「同じ階の他の患者とは違う」という自意識があって、しばらくは心の余裕がありました。

しかし、六階の担当医に「症状は軽いけれども身体の広範囲に病状が広がっている」と告げられ、主人公は少し不安になります。さらに追い討ちをかけるかのように、病院のシステム自体(症状による階層振り分けのポイント制度)が変更されたとのことで、主人公は症状が重いほうに振り分けられてしまい、五階へと降りることになります。それまで主人公の心を支えきたのは「自分だけは、同階の連中とは違って、偶然ここにいるのだ」という思いでした。同階の患者に対する「自分は、彼らよりは症状が軽いんだ」というある種の優越感が、彼の心をかろうじて鎮めていたのです。主人公の心には「病院側に騙されているのではないか」という疑念が浮かび上がり、その葛藤は怒りという形となって現れます。

……コルテは六階の入院患者のなかでも、「症状の重い」ほうの半分に振り分けられたらしく、五階に下がらなければならない。

最初はただただ驚くばかりのコルテだったが、やがて怒りがむらむらとこみあげてきた。みんなで寄ってたかって自分のことを騙そうとしている、またしても下の階に移るつもりはまったくない、こうなったら退院して家に帰ってやる、患者にだって権利というものがある、療養所の事務局は医師の診断をあからさまに無視すべきではない……などと、どなりだしたのだ。

医師がやってきて、叫ぶコルテをなだめようとした。そんなに興奮すると熱が上がる、おそらくどこかで行き違いがあったのだと医師は説明した。(同)

結局のところ、事務局の記入ミスか何かだろうとのことだったのですが、正式に異議を申し立てる気力もなく、主人公は下の階に降ります。さらに、五階に移った途端に、主人公の右足には湿疹ができて、その治療のために四階に移ることになります。しかし、湿疹は快方に向かわず、より良い治療を受けるためには三階に移動する必要があると聞いて、主人公はつい三階に降りることを希望してしまうのでした。ところが当の三階では、ちょうどスタッフが一斉休暇を取る時期と重なり、そのためにフロアの全患者が二階に移動する必要が生じるのです。

やむなく二階に移動すると、今度は、死を待つばかりの一階患者の声が耳に入ってきて、主人公の気分は滅入ります。その結果、主人公は目に見えて心身が衰弱していき、さらに、あろうことか教授(権力のある医師)の書類上の手違いで、とうとう最も病状の重い一階に移動することになるのです。ここまでの物語はたたみかけるような展開で、主人公は文字通り一気に転落していきます。

彼は、奇妙な脱力感に見舞われます。直接的には描かれてはいませんが、主人公はおそらく一階に移動したことで生きる気力を失い、死亡することになったのだろうと、それとなくわかる描写があります。

看護婦が出てゆくと、彼は十五分ほど黙りこくっていた。たとえ事務的な手違いからにしろ、六つもの階が、六つものおぞましい障壁の重みが、コルテの頭上に容赦なくのしかかっている。この奈落の深淵から這いあがるには、いったい何年──まさしく年単位で考える必要があった──いったい何年かかることだろう。

それにしても、病室が不意に暗くなったのはなぜだろう。まだほんの昼下がりだというのに……。

奇妙な脱力感のせいで全身が麻痺したように感じていたジュゼッペ・コルテは、力をふりしぼって、ベッド脇の小テーブルに置かれた時計を見る。三時半。

反対側に目をやった。すると、窓のブラインドが、まるで不可思議な力に操られるように、ゆっくりとさがりはじめ、光を閉ざしつつあるのが見えた。(同)

物語はこうして終わりを迎えます。

主人公コルテは、もしかすると療養所に入る必要があるかどうかわからないくらいの、ただの軽い体調不良だった可能性もあります。それが、療養所のシステムに管理されているうちに気分が滅入ってしまい、実際に衰弱し、ついには死に至ったという可能性があります。もちろん、コルテは当初からかなりの重病であって、入院後に症状が顕在化するとともに悪化し、システムに則って段階的に移動したにすぎない可能性もありますが、描写を読む限りにおいては、療養所のシステムに身体を統制されるストレスが主人公の心身を蝕み、それが彼の病状を重くしていった、と解釈したほうが自然です。つまり、人間の心身が合理的なシステムの下で統制されることによって生じる悲劇を描いているように思います。

病気や生命といった、本来一律にシステムで管理するのがむずかしいものを合理的にコントロールしようとする“不合理”が、かえって病状を重くしてしまう……。

今回の新型コロナウイルスも、どうやらコントロールが極めて困難なもののようで、どのような合理的なシステムを構築したとしても、どこかに穴ができることは、いまや誰が見ても明らかです。それでも国や医療機関は、感染者数に応じたシステムをその都度、構築しては更新する……というまるで「シーシュポスの神話」の罰のような繰り返しを重ねていく必要に迫られます。しかし、変わりゆく状況に応じた、しかも病人それぞれに対応した完璧で精緻な対処など望むことはできません。

<ディーノ・ブッツァーティ(1906〜1972)

イタリアの小説家。ジャーナリストとしても活躍した>

イラスト:内藤理恵子(以下同)

監獄で管理システムを考えたフーコー

「七階」の療養所のシステムは、いうまでもなく現在の対コロナの医療体制や“医療崩壊”と呼ばれるような状況をも想起させます。

そこで考えてみたいのは、ミシェル・フーコー(1926~1984)の主著『監獄の誕生』です。フーコーはパノプティコンという建築物を、社会における監視システムと権力の関係の比喩として考察しました。パノプティコンとは、ジェレミー・ベンサム(1748~1832)が考案した集団施設、主として監獄に使われる建築物です。なお、ここで病院と監獄にどういう関係があるのかと疑問に思われるかもしれませんが、先に述べておくと、フーコーはあらゆる管理システム(権力)を監獄との類比で捉えているのです。

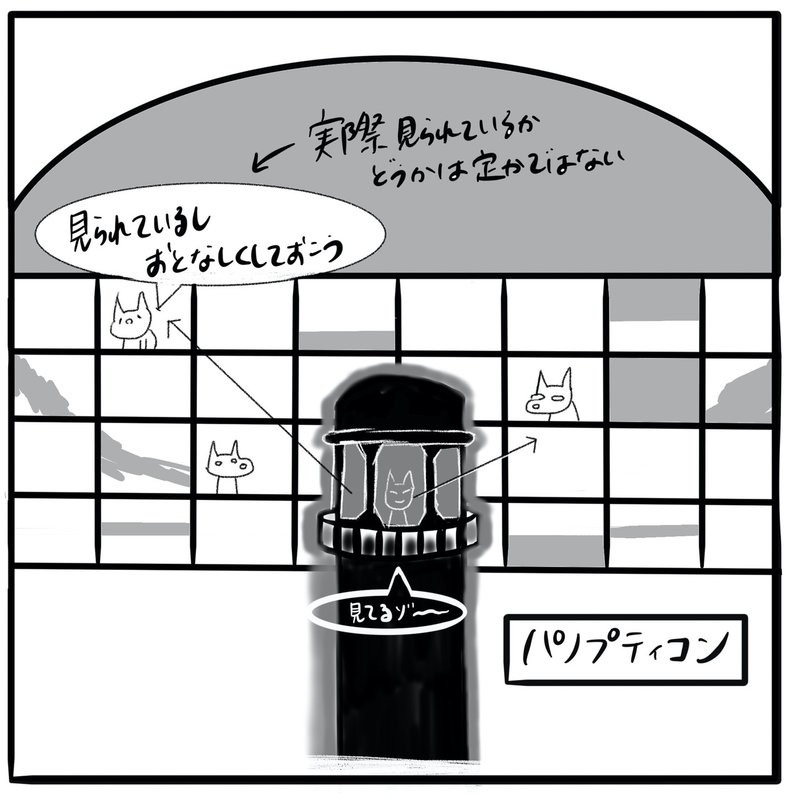

<イラスト1・パノプティコン

ベンサムが考案した円形建築(集団施設)。工場、収容所、病院、学校にも応用可能だとした。円形周囲に独房、中央に監視所と看守、独房と監視所の間は上から下まで吹き抜け。ドームの天井は通常は開けられて明かり取りになっている。中央監視所の看守の姿は囚人からは見えない。囚人からは不可視の神の眼にさらされている感覚が生まれる。フーコーは、この建築を身体の訓練と習慣によって自発的服従が生まれる近代空間の例として語った。(参考『岩波哲学・思想事典』)>

『監獄の誕生』を読むと、フーコーが、なぜ監獄と社会のあらゆる管理システム=権力関係を結びつけたのかがわかります。そのきっかけとなったのは、ペスト禍で統治された街の記録(古文書)でした。

ある都市でペスト発生が宣言された場合に採るべき措置は、十七世紀末の一規則によれば次のとおりであった。

まず最初、空間の厳重な基盤割りの実施。つまり、その都市およびその<地帯>の封鎖はもちろんであり、そこから外へ出ることは禁止、違反すれば死刑とされ、うろつくすベての動物は殺され、さらにその都市を明確に異なる地区に細分して、そこでは一人の代官の権力が確立される。それぞれの街路は一人の世話人の支配下におかれて、その街路が監視され、もしも世話人がそこから立ち去れば死刑に処せられる。

(ミシェル・フーコー『監獄の誕生―監視と処罰』田村俶訳、新潮社、1977年、p198)

ペストが招きよせた事態とは、人々を一方と他方に区分する二元論的で集団的な分割であるよりむしろ、多種多様な分離であり、個人化をおこなう配分であり、監視および取締りの深くゆきとどいた組織化であり、権力の強化と細分化である。(同、p200)

ペストの時代が去ると、それ(ペストの管理のためのルール)は、今度は、異常者を検知するためのシステムとして機能するようになったとフーコーは指摘しています。

異常な者を変えていくためであるかのように、それの目印を表示するために、そのまわりに今日なお配置されるすべての権力機構は、そうした技術と制度の遠い淵源である例の二つの形態(つまり、癩病とペストにまつわる)を組み合わせているわけである。

*

ベンサムに考えついた<一望監視施設/パノプティコン>は、こうした組合わせの建築学的な形象である。(同、p202)

感染症は、その恐怖から、人を、感染者・非感染者に分断し、思考停止させます。異質なものを排除しようとする“連帯感”はパノプティコンという形で具体化されます。

ただし、パノプティコンに関する思想は、そのような単純な形の“排除のための装置”ではありません。パノプティコンの内部に暮らす囚人(私たち現代人の比喩でもあります)は、監視者の視線を自身の精神に取り込み、「いつ見られているかわからない」という意識が個々の内面に架空の監視者を作り出すのです。

極端な話、もしも監視塔に監視者が存在しなくても、「見られている」という意識を囚人に持たせることは可能になります。それが監視者の内面化です。

たとえ監視塔が、ペラペラの板でできたまったくの偽物の塔だとしても、囚人から「監視塔だ」と認識されるのであれば、囚人はそれを内面化して自身を統制するようになります。それゆえに、パノプティコンは多種多様に“個人に内在する形“としても存在するのです。

パノプティコンのような構造の社会システムを作り上げることにより、もはや囚人と化した現代人は、権力者から管理しやすいコマとなるわけです。というと、フーコーがまるでパノプティコンに関してネガティブな印象を持っているように誤解されるかもしれませんが、フーコーはそれを単に否定しているのではなく、「社会のどんな成員でも<その装置へ>やって来て自分の目で、どんなふうに学校や病院や工場や監獄が機能しているかを確かめる権利(同、p208〜209)」があることと、パノプティコンが「変質して専制状態におちいる心配はない(同、p209)」とも述べています。なぜならパノプティコンの仕組みは、完全に閉鎖されているように見えても、外部からの巡察を受け入れることができるからです。公衆の側からも、どのような仕組みで管理されているのかを確認できる体制ができているのであれば、パノプティコンが独裁政治的におちいることはありません。つまり、公衆が、監視者側を監視すればよいわけです。

そのような機能によって、フーコーはパノプティコンが、土牢のようなものから「透明な建物(同、p209)」になる可能性すら示唆しています。となると、お互いがお互いを監視するような関係性にもなりえるわけですから、囚人・監視者・外部が常にお互いを監視しており、権力関係はより複雑化していく可能性を含んでいる、ということになります。

いずれにしても、フーコーはその機能を、ただ一面的にネガティブに捉えているわけではないのですが、他方で、牧羊犬に追い立てられているうちに、思考放棄し、自ら進んで檻の中に入っていく羊と化してしまった人間とは、はたして本当に「人間」と呼べるものなのかという疑問を、私たちに投げかけてくるのです。

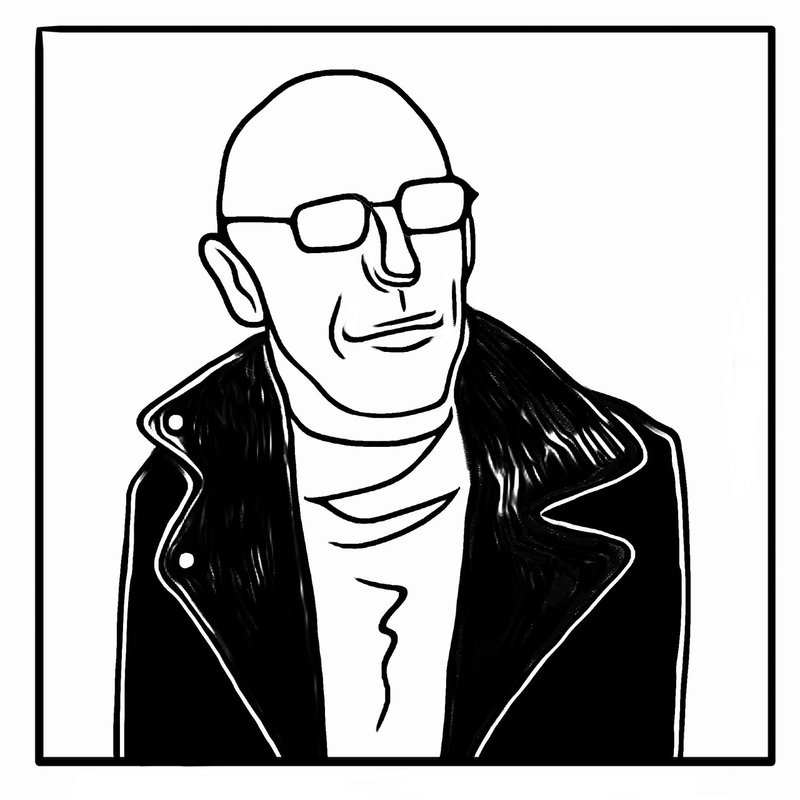

<フーコー(1926〜1984)。フランスの哲学者>

新型コロナ禍とSNS

コロナ禍においては、国、行政、医療、ムラ社会的な自警意識、マスメディアの報道、SNSなど(SNSの場合、監視塔の役割を担うのはSNSの運営スタッフで、その独自の監視体制はパノプティコンの原初的な形です)が絡まり合い、混乱を来しています。

行政が企業に対して監視の目を光らせ、自粛しない遊興施設を名指しで公開することも議論を呼びました。これは、わかりやすいパノプティコン的な監視の事例ですが、“行政権力を内面化した個人の動き”もまた、フーコーが想定したパノプティコンの機能です。今回のコロナ禍の場合は、自らの動きを律すること(いわば自粛要請に従うこと)によって、その権力を内面化することもありますが、それに止まらず、自警団意識から「監視する役割」を自ら買って出るような人々も現われます。

フーコーが『監獄の誕生』において例に挙げたペスト禍の事例では、法官の権威を絶対的にする目的で設置された「都市の城門や市役所やすべての地区にいる巡察隊」(同書p198)の存在が明らかにされていますが、現在のコロナ禍では、権力を持たない“自警団(自粛警察)”が突発的に国内各所に生まれているのです。日本の法制度では自粛要請に法的な強制力はなく、そうした自警団はグレーゾーンで過激な行動に出る場合があります。

たとえば、あるツイッターのアカウントが、「ある人がロックダウン中の海外の都市に観光に行っていた」などと個人のプライバシーを晒すような行動に出た場合もそうですし、自粛しない店舗への嫌がらせ等の場合も同じです。また、「この地域はこのように人出が多い、困ったものだ」と、街角の画像をネットにアップロードすることも該当します。この場合、「監視している側の個人」も「街に出ている群衆の一人に過ぎない」という自己言及的な矛盾があるのです。

SNSの社会的影響力と、パノプティコンのような監視社会が絡み合うことで複雑化した現状に加えて、日本国内においては、自粛要請(法的強制力がない)という国の施策に、歯がゆさと焦りを感じる人々も少なくないようです。他国の都市管理に比べると、弱く見えることもあり、そのために、個人による私刑の要素が強まっているといえるのかもしれません。

フーコーが指摘するように「人間」とは、平常時も、災厄が降りかかった時にも、政治的なものとは切り離すことはできない存在なのです。

以下では、さらにフーコーの人間観を見ていきましょう。

人間とは何か……フーコーの思想と『紅楼夢』で考える

フーコーの人間観は、時代や社会ごとに「知の枠組み」が変化しうることを、人々に再認識させることを前提とします。ここで、フーコーのいう「知の枠組み」をわかりやすく説明するために、清代に書かれた中国の小説『紅楼夢』を取り上げます。

この小説では、当初、石だったものが人間に変身し、その人間がまた石に戻って生前を振り返り……と、物質と人間の境界線が極めて曖昧です。混沌とした世界の中に、神話と現実、物質と人間が境界線なく存在していて、読み進めていくうちに、私たちが人間だと思っているものの輪郭がぼやけてくる感触があります。初めて読んだ時は、まるで状況が呑み込めないほどで、石から人間が生まれるイメージは古代中国の儀礼をベースにしたものであり、ここから、当時は「物質」と「物質以外」を明確に線引きしていなかったことがわかります。中国に限ったことではありません。他の文化圏においても、神話的世界と現実は混じり合っていました。

たとえば西洋の中世哲学においても、人間と天使と神は不可分な関係にありました(イラスト2の①)。それは、いったんはデカルト(1596~1650)の「われ思う、ゆえにわれあり」という自己反省の作用によってリセットされ(イラスト2の②)たのち、「人間」という存在が、科学的にも人文学としても、明確に規定されたのは19世紀以後に過ぎません。フーコーは、人間が神の存在と明確に分けられたのはニーチェ(1844~1900)の哲学によるとしています(イラスト2の③)。ニーチェの思想こそが、再出発点だとフーコーは考えたわけです。その前提の上で、人間を統制しているシステムを、パノプティコンを通じて可視化し、改めて哲学というジャンルをスタートさせようとするのが、フーコーの試みなのです。

<イラスト2>

カフカ『変身』のあらすじ

「七階」の主人公は、パノプティコンのような療養所から脱することもできず、その権力機構を内面化し、自滅のような形で死を迎えました。

一方、身体がどのような形になっても、人間としての“核”を喪失しなかった主人公を描いた物語もあります。カフカの『変身』です。これは大変有名な作品ということもあり、知っている方も大勢いらっしゃるとは思いますが、ここでもう一度あらすじを振り返ってみましょう。

主人公グレーゴル・ザムザは、布地のセールスマンです。彼は家族を養うために仕事に縛られていました。ある朝、彼は巨大な虫に変身してしまって、自室から出られなくなってしまいます。当然、仕事にも行けなくなります。妹は彼を気遣いますが、両親は虫になった彼を忌み嫌い、特に父親は彼に暴力を振るうまでになるのでした。虫に変身した主人公は食の好みも変わり、壁を這い回るようになります。

グレーゴルの家族は、収入確保のために三人の紳士を住居に住まわせることにしましたが、紳士たちのためにグレーゴルの妹がヴァイオリンの演奏をした際、ついその音色につられてグレーゴルは姿を現わします。紳士たちは不気味な生き物(虫になったグレーゴル)が同じ家にいることを不愉快に思い、契約を解除して家を出ます。その出来事を境にグレーゴルの家族は、グレーゴルを「これ」と呼んでモノ扱いするようになり、忌み嫌うようになります。グレーゴルの死は、父親が投げつけた林檎が背中に当たり、それがめり込んだまま手当もされず放置されてしまったことが、決定的な要因となるのですが、家族の気持ちを察したグレーゴルの緩やかな自殺(絶食による自殺)ともいえます。

変身とは、誰の変身のことか?

この物語には無数の解釈があって、虫とは居場所を無くした現代人の姿だとか、引きこもり(出社拒否)だとか、社会からの落伍者だ、異常者のたとえだ、喜劇だ、と多くの答えがあります。ある批評では、その後のナチの台頭を予見するものという有力な見方もあります(作品執筆は1912年)。

いずれの解釈も興味深く、『変身』という世界文学の多面性に驚かせられますが、ここでは、グレーゴルの変身は、監視(管理)社会から脱するためのある種の“救い”でもあったという読み方をしてみたいと思います。

変身後のグレーゴルは、人間の常識や世間の目からも解放され、虫として壁を這い回ります。それでも彼は家族への愛に溢れ、自分を邪険に扱った家族のことを想いながら安らかに死んでいくようにも見えます。主人公が虫に変身するという衝撃的な内容に隠れて見逃されがちですが、「瞑想状態において教会の時計の音を聴きながら逝く」というシーンからは、宗教的な救いすら感じます(主人公が死ぬシーンは以下)。

感動と愛情とをもって家の人たちのことを思いかえす。自分が消えてなくならなければならないということにたいする彼自身の意見は、妹の似たような意見よりもひょっとするともっともっと強いものだったのだ。こういう空虚な、そして安らかな瞑想状態のうちにある彼の耳に、教会の塔から朝の三時を打つ時計の音が聞えてきた。窓の外が一帯に薄明るくなりはじめたのもまだぼんやりとわかっていたが、ふと首がひとりでにがくんと下へさがった。そして鼻孔からは最後の息がかすかに漏れ流れた。

(カフカ『変身』高橋義孝訳、新潮社、2014年、Kindle版)

変身した後のグレーゴルが、“人間性”を残していたことについては、音楽への感受性で証明されているかのようにも思えます。グレーゴルは、妹のヴァイオリンの音色に心惹かれて、居ても立ってもいられず、自分の姿(虫であること)を忘れて、妹のもとに駆けつけるのですから。ザムザ家の部屋を間借りしていた三人の紳士が、グレーゴルの妹の奏でる音楽に飽き飽きとしていた様子に心を痛め、いたたまれなくなって駆けつけた、という理由もそこにはありました。

実際だれがどう見たって、みごとなあるいは愉快なヴァイオリン演奏を聞こうという期待を裏切られ、あきあきしてしまい、ただ非礼にわたることを避けようという気持ちからしぶしぶ聞いているにすぎないということは明々白々であった。ことに三人が煙草のけむりを鼻や口から上へ吹きあげる様子は、人にこの三人がひどくいらいらしていることを推測させた。だがしかし妹はじつに美しくひいていた。顔を片方に傾け、目は吟味するように、もの悲しく楽譜の行を追っている。グレーゴルはさらに少々にじりでた。そして床にぴったりとついてしまうほど頭を低く下げた。できることなら妹の視線をとらえようというのである。音楽にこれほど魅了されても、彼はまだ動物なのであろうか。(同)

音楽に対して何の感動もできない紳士たちははたして人間といえるのでしょうか……?

手の平返しした家族たちもそうです。グレーゴルの母親は、父親がグレーゴルの背中に林檎を投げつけた際に、グレーゴルのために命乞いしたほどでしたが、やがてその存在を疎ましく思うようになり切り捨ててしまいます。

彼の妹もまた、当初は兄への愛があったものの、自らと家族の将来のために「虫になった兄」を捨てる決意をしました。特に、この17歳の妹の「変身」に着目すべきだと思います。彼女は、兄を見捨てた途端に、女性として成熟したかのような外見に変貌します。

……ザムザ夫妻は、しだいに生きいきとして行く娘のようすを見て、娘がこの日ごろ顔色をわるくしたほどの心配苦労にもかかわらず、美しい豊麗な女に成長しているのにふたりはほとんど同時に気がついた。ザムザ夫妻は、しだいに無口になりながら、また、ほとんど無意識に目と目でうなずきあいながら、さあそろそろこの娘にも手ごろなお婿さんを捜してやらねばなるまいと考えた。降りる場所に来た。ザムザ嬢が真っ先に立ちあがって若々しい手足をぐっと伸ばした。その様子は、ザムザ夫妻の目には、彼らの新しい夢とよき意図の確証のように映った。(同)

彼女の変身(変貌)のほうが、兄グレーゴルの変身よりも、恐ろしいのではないでしょうか。なぜなら、変身する前のグレーゴルは、誰よりも妹の良き理解者であり、兄妹で夢(妹が音楽学校に入ること)を語ったりしていたほどなのです。すなわちタイトルの「変身」とは、グレーゴルの「虫への変身」だけではなく、成人の身体へと変貌を遂げながらも人間らしい心を捨ててしまったグレーゴルの妹の変身を指していると、私は解釈しています。表面的な情愛が、いかに容易に「異質なもの」を排除するか……ということもいえるでしょう。

心身二元論の否定としても読める

さて、カフカの『変身』を読んだ後で、もう一度、フーコーの「知の枠組み」について考えてみると、また違ったものが見えてきます。

デカルトの心身二元論は、人間を科学的に考えるための土台として機能はしましたが、身体に関する考察が十分ではなかったのではないか? 哲学と小説を単純に並べて語るわけにはいきませんが、『変身』は、このデカルトの二元論を皮膚感覚で否定するような物語です。身体が人間ではないものに変容し、脳だけが人間のままに残されたグレーゴルは、身体が変容することによって快・不快の基準や幸福の定義(つまり精神の範疇にある事柄)が変わっていることに気づきます。グレーゴルは気晴らしとして、壁や天井を這いまわることを快い、もしくはほとんど幸福だと思うようになるのです。

……四方の壁や天井を縦横十文字に這いまわるという習慣をつけて気晴らしをした。ことに天井にへばりついているのは気持ちがよかった。床の上に這いつくばっているのとはよほど趣がちがう。息も楽にできるし、軽い振動が体じゅうに伝わる。グレーゴルは天井にへばりついていて、ほとんど幸福と言ってもいいほどの放心状態におちいり、不覚にも足を離して床の上へばたんと落ちて、われながらそれに驚くこともよくあった。しかしながらいまでは言うまでもなく以前とはちがって自分の体を意のままにすることができるので、そういう大墜落をしても怪我はしなかった。(同)

その一方で、音楽に関する感受性と家族への愛だけは不変であった、というわけなのです。デカルトが考えているよりも身体と精神の結びつきは複雑かつ緊密であり、それでいて「不変のもの」をそこに描き出すことによって、人間の定義を問い直す物語が『変身』であるといえるでしょう。

芸術的感性は人間らしさの証明ではない

とはいえ、物語の中でグレーゴルの“人間らしさ”の証明として描かれていた音楽への感受性ですが、これには、いささか疑問を感じずにはいられません。

そもそも芸術とは“人間らしさ”の枠組みに収まりきるものでもないからです。たとえば、当連載第二回で芥川龍之介の「地獄変」を取り上げましたが、この物語は主人公の絵師が非道のはてに、大傑作を描き上げるという物語でした。つまりは、芸術的な感性の高さが人間的な倫理性を担保することにはならないのです。「音楽にこれほど魅了されても、彼はまだ動物なのであろうか」というカフカが物語中に発した疑問は、カフカの筆力によって、音楽への感受性=人間性の豊かさという方向に誘導されがちではあります。しかし、これに関しては、いまだに宙に浮いたままの問いであると考えるべきでしょう。人間であることの証明とは何か。その問いは、現在もまだ答えが出ていません。それこそが、フーコーが投げかけた「知の枠組み」に関する問いだといえます。

いまこのコロナ禍においては、感染した人も感染を免れている人も、どちらも「知の枠組み」を変えていく必要に迫られています。それはなにも、私たちが虫のようなものに変態するべきだ、という話ではなくて、これまでのアイデンティティ、健康という概念、倫理観などを別の枠組みに組み替えていかなければ、生きていけないのではないか? ということなのです。

<フランツ・カフカ(1883〜1924)小説家>

著者プロフィール

内藤理恵子

1979年愛知県生まれ。

南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。

南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了、博士(宗教思想)。

現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。

日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。